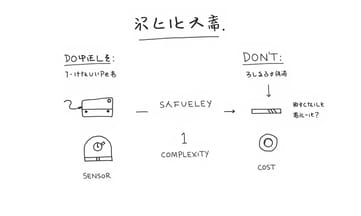

把握人形機器人市場脈動,讓布局更精準、風險與成本可控

- 鎖定2個以上工業或服務應用場景,評估1年內落地可行性

提前聚焦高潛力領域,有助於優化資源分配,提高投資回報率

- 檢查主要零組件(如軸承、微型馬達)供應鏈多元性,不低於3家來源

降低單一供應風險,強化產業鏈韌性

- 每半年盤點AI演算法升級方案並追蹤模型訓練數據成長幅度≥10%

持續提升智能決策能力,把握產業代際升級契機

- *將產品製造成本壓低至同類平均值10%以內*

貼近量產臨界點,有利快速規模化搶占市場先機

人形機器人市場悄悄起飛,中美誰能主導這場新工業革命?

如果說AI這些年在網路世界裡很火,另一邊,好像有個跟機器人相關的新市場也慢慢浮出水面。資金流動得挺安靜的,但有人說全球不少資本正默默湧向仿人型機器人的領域。最近幾次聊天聽到,有些新突破大概快要冒頭了——可能會讓生產成本降個一大截,產能搞不好會翻好幾倍。不過,這類預測一直都有,也難說是現在就一定會發生。

回頭講中國和美國的競爭吧,大家都知道AI領域兩國競爭挺激烈,那這股較勁是不是也蔓延到機器人?其實,像特斯拉那台Optimus,好像已經能自己走路、做點裝配的小工作,而且據說距離商業化不算太遠。不過,美國之外,中國這邊的Unitree H1,不久前還上了春晚——跟舞者一起表演,看起來挺吸睛的。

再提一嘴,中國一些企業像CATL(寧德時代)和福耀玻璃,好像早在最近一陣子就開始把仿人型機器人帶進工廠現場。有朋友提過,這些機器人在實際應用中並不是只有理論上的可行性,多少也證明了它們確實可以派上用場,只是規模到底有多大、未來會怎麼變還真的不好下定論。總之,不同地區對於仿人型機器人的態度與進展步調不太一樣,要說誰一定領先或徹底顛覆市場,目前看起來還言之過早。

回頭講中國和美國的競爭吧,大家都知道AI領域兩國競爭挺激烈,那這股較勁是不是也蔓延到機器人?其實,像特斯拉那台Optimus,好像已經能自己走路、做點裝配的小工作,而且據說距離商業化不算太遠。不過,美國之外,中國這邊的Unitree H1,不久前還上了春晚——跟舞者一起表演,看起來挺吸睛的。

再提一嘴,中國一些企業像CATL(寧德時代)和福耀玻璃,好像早在最近一陣子就開始把仿人型機器人帶進工廠現場。有朋友提過,這些機器人在實際應用中並不是只有理論上的可行性,多少也證明了它們確實可以派上用場,只是規模到底有多大、未來會怎麼變還真的不好下定論。總之,不同地區對於仿人型機器人的態度與進展步調不太一樣,要說誰一定領先或徹底顛覆市場,目前看起來還言之過早。

硬體與軟體的雙重挑戰:為什麼機器人的手臂比腿更難搞?

市場裡面誰能有一點成績,看起來並不是單靠某一個環節就能決定的。大致上,從生產到運輸,每個階段都可能卡住,說不定中國那邊有些地方做得還行,美國在別的方面又有不同的優勢。不過這種差距也不是固定的,有時候反而換來換去。

好像大家平常聊 AI 都只關心軟體,但真要做出能用、真的能賣出去的人型機器人,其實硬體那頭也沒少挑戰。系統分好多區塊,上半身跟下半身各自煩惱不同問題。下半身這部分,好像技術已經比較成熟了,複雜動作那些,大多數公司現在都搞得差不多。據說他們自己練演算法,用參數量看起來大概幾百萬到上千萬之間,三層神經網路那類,也不是什麼新鮮事,中美兩地不少企業現在似乎都有能力把這套流程跑完。

但如果問手部靈巧度怎麼樣?目前看來還是主要障礙吧。精細操作老是不到位,很容易出狀況。有些原本以為簡單的小動作,到現在還沒解決好,而且通用性也有限。有時候覺得好像突破就在眼前,但實際應用起來又會碰壁,所以進展速度偶爾讓人有點摸不著頭緒。

好像大家平常聊 AI 都只關心軟體,但真要做出能用、真的能賣出去的人型機器人,其實硬體那頭也沒少挑戰。系統分好多區塊,上半身跟下半身各自煩惱不同問題。下半身這部分,好像技術已經比較成熟了,複雜動作那些,大多數公司現在都搞得差不多。據說他們自己練演算法,用參數量看起來大概幾百萬到上千萬之間,三層神經網路那類,也不是什麼新鮮事,中美兩地不少企業現在似乎都有能力把這套流程跑完。

但如果問手部靈巧度怎麼樣?目前看來還是主要障礙吧。精細操作老是不到位,很容易出狀況。有些原本以為簡單的小動作,到現在還沒解決好,而且通用性也有限。有時候覺得好像突破就在眼前,但實際應用起來又會碰壁,所以進展速度偶爾讓人有點摸不著頭緒。

從專用模型到通用AI:機器人如何學會像人類一樣靈活思考?

說起來,現在好像有兩種派別在搶著解決這類問題:一邊是大部分公司,好像都會拿現成的開放原始碼大型模型,然後針對特定應用場景稍微修一修;另一邊則是少數直接衝著那種所謂泛用人工智慧(AGI)去搞,從零慢慢堆出很通用的大型系統。軟體這塊,大致上還是以單一任務的訓練方法為主流啦——聽說需要動用到大量資料,加上一流的模型設計才做得起來。不過講真的,不管是工業、商業或家裡頭環境,其實都比想像中複雜太多,所以要讓機器人變得能隨時應付各種情況,看來光靠現在這些東西還不太夠。

目前你看到那些厲害展示,好像大多只是在某個特定場合下表現不錯,但離自我學習、自我優化、甚至減少對標註資料的依賴——嗯,距離那種比較接近泛用AI的目標可能還有點路。有趣的是,據說全球真正能自己全程訓練那種結合視覺、語言和動作的大型模型的公司,其實沒幾家。中國智元、還有美國某些廠牌,比如Figure跟特斯拉,是比較常被提到的例子吧。不過到底哪些能做到什麼程度,也不是外人一下就看得清楚。

目前你看到那些厲害展示,好像大多只是在某個特定場合下表現不錯,但離自我學習、自我優化、甚至減少對標註資料的依賴——嗯,距離那種比較接近泛用AI的目標可能還有點路。有趣的是,據說全球真正能自己全程訓練那種結合視覺、語言和動作的大型模型的公司,其實沒幾家。中國智元、還有美國某些廠牌,比如Figure跟特斯拉,是比較常被提到的例子吧。不過到底哪些能做到什麼程度,也不是外人一下就看得清楚。

中國供應鏈的價格屠刀 vs 西方技術優勢,哪邊更可能贏?

好像有一種叫做視覺-語言-操控(VLM)的子領域,專門針對上肢,也就是那些沒有腳、只會動手臂的機械臂。這類技術似乎在工廠或者標準流程很明確的場景比較常見,例如某些年長者照護設施或是餐飲服務,不過也不是說到處都能看到啦。至於現在這些人型機器人的成本,聽說還是蠻高的,感覺離真的能直接取代現有勞動力還有一段距離。所以不少企業不得不一輪又一輪地投入資金,有點像是要燒掉數以十計的資源去支持研發跟生產鏈,甚至連供應鏈補貼都得算進去。

中國那邊嘛,他們政府主導產業政策和生產規劃的能力,看起來在推動大規模工業化方面可能更有一些優勢。有時候,這種集中式調度似乎能讓他們更快聚焦目標。不過話說回來,目前在運動控制和設計領域,好像還是西方幾間公司比較被提及,例如Boston Dynamics、Figure AI、Apptronik等等,但他們商業化進展慢了點,加上製造成本壓力不小,所以成效如何,其實外界看法也挺多元。有時候會覺得,如果沒解決掉高昂費用,也很難徹底普及下去吧。

中國那邊嘛,他們政府主導產業政策和生產規劃的能力,看起來在推動大規模工業化方面可能更有一些優勢。有時候,這種集中式調度似乎能讓他們更快聚焦目標。不過話說回來,目前在運動控制和設計領域,好像還是西方幾間公司比較被提及,例如Boston Dynamics、Figure AI、Apptronik等等,但他們商業化進展慢了點,加上製造成本壓力不小,所以成效如何,其實外界看法也挺多元。有時候會覺得,如果沒解決掉高昂費用,也很難徹底普及下去吧。

當造車巨頭跨界玩機器人:比亞迪們在打什麼算盤?

中國這邊講到生產效率跟成本,有時候是因為他們的供應鏈好像特別完整,很多零組件什麼諧波減速機、伺服馬達,價格大約只要國際廠牌的一半甚至更低。這種方式遇到美方關稅限制,不確定未來會不會受到影響。

最近有人觀察到,做機器人的供應鏈分得越來越細,有點複雜。不同公司其實走法都不太一樣——有些比較新的創業團隊,或許選擇直接買現成的關節模組或者靈巧手,他們大概只針對微型伺服馬達再稍微客製化一下,整體偏向輕資產運作。然後像志遠跟宇樹那類比較主要的本體企業,他們就自己開發馬達或整合型關節模組,同時也會和上游廠商訂一些協議,比如減速器、編碼器這些,也算在行業裡站了比較前面的位置。

老牌車企呢,比亞迪、賽力斯等等,好像也慢慢參與進來,一腳踏在自駕車和人形機器人之間,看起來是想找出更彈性的路徑。有的人提過,隨著現在所謂「具身智能」模型演進,人形機器人與自駕汽車用的算法未來說不定還真的能合在一起——架構慢慢融合,大概就是朝這個方向走。不過這些變化怎麼落地,目前大家看法還蠻多元的。

最近有人觀察到,做機器人的供應鏈分得越來越細,有點複雜。不同公司其實走法都不太一樣——有些比較新的創業團隊,或許選擇直接買現成的關節模組或者靈巧手,他們大概只針對微型伺服馬達再稍微客製化一下,整體偏向輕資產運作。然後像志遠跟宇樹那類比較主要的本體企業,他們就自己開發馬達或整合型關節模組,同時也會和上游廠商訂一些協議,比如減速器、編碼器這些,也算在行業裡站了比較前面的位置。

老牌車企呢,比亞迪、賽力斯等等,好像也慢慢參與進來,一腳踏在自駕車和人形機器人之間,看起來是想找出更彈性的路徑。有的人提過,隨著現在所謂「具身智能」模型演進,人形機器人與自駕汽車用的算法未來說不定還真的能合在一起——架構慢慢融合,大概就是朝這個方向走。不過這些變化怎麼落地,目前大家看法還蠻多元的。

演算法才是真金礦:為什麼科技巨頭都在搶這塊高地?

有些人說,算力平台還有演算法模型這一塊,往上游看起來好像成長空間最大。雖然目前才剛剛開始發展,技術門檻看起來不低。有的時候會看到新型態架構跑出來,例如視覺結合語言再加進動作編碼——聽說這類模型能從「認得杯子」一路搞到「拿起來倒水」那種命令。不是每家做法都一樣,有的框架強調解釋性,比如DeepSeek之類,好像能讓決策路徑比較容易追蹤,提升系統可靠度也許有幫助。

講到商業化這件事,目前討論度比較高的公司裡面,有Figure AI,也有人在聊特斯拉。Figure據說把大型模型整合到產品現金流,方向還算明確;特斯拉嘛,就是靠著自己造電動車那套量產經驗,有機會轉進機器人領域,不過具體怎麼弄還要再看。

其實現在大多數機器人公司都是用汽車等級的工業電腦,但那些主機板散熱、供電和本體結構基本沒為仿人需求優化。距離真正在仿生形態和使用場景做到貼合,大概還有一段距離吧。

講到商業化這件事,目前討論度比較高的公司裡面,有Figure AI,也有人在聊特斯拉。Figure據說把大型模型整合到產品現金流,方向還算明確;特斯拉嘛,就是靠著自己造電動車那套量產經驗,有機會轉進機器人領域,不過具體怎麼弄還要再看。

其實現在大多數機器人公司都是用汽車等級的工業電腦,但那些主機板散熱、供電和本體結構基本沒為仿人需求優化。距離真正在仿生形態和使用場景做到貼合,大概還有一段距離吧。

特斯拉的萬台量產夢會逼出中國供應鏈的極限嗎?

其實,現在市面上用來做控制的電腦,好像有越來越多公司慢慢不再一味選擇那種大家都在用的通用型PC。有些企業甚至考慮直接跳過傳統PC,想自己設計晶片,試圖減少對於NVIDIA顯卡的依賴。不過這類做法到底會不會變成主流,其實還很難說。至於邊緣端AI晶片,好像Runxin Micro、全志這類廠商最近也特別活躍,他們主要是想讓機器人反應更即時、成本壓低一些,但這個領域發展狀況還有點分歧。

講到價值帶中間的那些模組化零件,不只是感測系統和結構部件比較受關注,其實驅動單元本身也挺技術吃重。雖然說算力一直被大家放在很重要的位置,但事實上,有一批人倒覺得模組化趨勢反而可能帶出不少新的結構改進空間。舉例來講,像空心杯馬達搭配螺桿或鋼索傳動,這樣弄下來好像能讓機械手掌重量減輕不少,同時體積也縮小了──但聽說還有人持保留態度。

感測部分,也就是電子皮膚吧?現在除了手腳之外,有些廠已經開始把觸覺感知往軀幹和手臂延伸,不過量產規模其實沒幾家真的推起來,大概只占整體中的一小塊。但看趨勢,好像未來會逐步增加,只是每家公司路線差異還挺明顯的。總之,目前市場變化很多細節都還在調整階段,到底誰能走到前面,也許要等過陣子才比較清楚。

講到價值帶中間的那些模組化零件,不只是感測系統和結構部件比較受關注,其實驅動單元本身也挺技術吃重。雖然說算力一直被大家放在很重要的位置,但事實上,有一批人倒覺得模組化趨勢反而可能帶出不少新的結構改進空間。舉例來講,像空心杯馬達搭配螺桿或鋼索傳動,這樣弄下來好像能讓機械手掌重量減輕不少,同時體積也縮小了──但聽說還有人持保留態度。

感測部分,也就是電子皮膚吧?現在除了手腳之外,有些廠已經開始把觸覺感知往軀幹和手臂延伸,不過量產規模其實沒幾家真的推起來,大概只占整體中的一小塊。但看趨勢,好像未來會逐步增加,只是每家公司路線差異還挺明顯的。總之,目前市場變化很多細節都還在調整階段,到底誰能走到前面,也許要等過陣子才比較清楚。

藏在關節裡的秘密:微型馬達和電子皮膚正在改寫遊戲規則

觸覺感知和安全性相關的應用,好像一直都還算是重點吧,常見的那些壓阻式、電容混合型、磁電跟視覺結合的觸控感測器這幾年被大家提了又提。其實也不是說只有這幾種,但討論度算比較高。動力傳動那邊,像是滾柱螺桿,尤其有一種叫反行星式結構,看起來對於負載比較重的腳踝或上肢關節特別有發展空間——有些人認為它自鎖性高、耐用,而且好像可以撐很久才需要維修,不過要說現在已經成熟量產好像還早,畢竟零件複雜度跟成本都不低,有些廠商甚至還沒大量投產。不過未來如果規模起來,也許潛力會慢慢顯現出來。

至於整合關節模組這塊,最近感覺特別受資金青睞。很多新創和技術團隊在這方面做投入,其中有家沒有上市的小公司,好像叫英科斯科技吧,他們今年據說已經出貨超過一萬台,不敢說多精準,但至少顯示這領域的技術和供應鏈運作到了一個比較成熟的階段。不過具體數字每家講法不同,只能說大致在那個範圍左右。現在看下來,整體進展速度可能比外界預期快一些,但長線還是充滿變數與機會。

至於整合關節模組這塊,最近感覺特別受資金青睞。很多新創和技術團隊在這方面做投入,其中有家沒有上市的小公司,好像叫英科斯科技吧,他們今年據說已經出貨超過一萬台,不敢說多精準,但至少顯示這領域的技術和供應鏈運作到了一個比較成熟的階段。不過具體數字每家講法不同,只能說大致在那個範圍左右。現在看下來,整體進展速度可能比外界預期快一些,但長線還是充滿變數與機會。

3D視覺和特種塑料:那些容易被忽略的關鍵配角

有些時候,像無框式扭矩馬達或中空杯型馬達這類東西,大家比較常在下肢關節或者什麼主驅動的地方看到。然後講到感知這塊,有幾家例如Orbbec的廠商,好像最近都在慢慢把三維視覺方案推出來,不單只有鏡頭本身,也會跟那些不算特別高階的晶片一起搭配,總之就是在讓機器人看懂場景這方面變得有點像標準配備。不過說到最便宜那一級,那種零組件基本上就是一堆廠牌互相壓價,但偶爾還是會出現升級的小空間。

材料部分,有個趨勢——性能稍微好一點的塑膠,比如PEEK,大約近幾年開始有人注意。專家們也提過,PEEK生產商還有原料供應鏈,好像正默默地為某些應用領域試著挑戰金屬主導的輕量化局面。這種轉變可能沒那麼快,但似乎已經有人開始鋪路了。

所以仔細想,其實現在要讓人形機器人大規模推出所需要的各種基礎設施,雖然還不能說全都準備好了,但一些苗頭確實已經出現,只是進度怎樣、未來會怎麼發展,目前看起來還需要再觀察。

材料部分,有個趨勢——性能稍微好一點的塑膠,比如PEEK,大約近幾年開始有人注意。專家們也提過,PEEK生產商還有原料供應鏈,好像正默默地為某些應用領域試著挑戰金屬主導的輕量化局面。這種轉變可能沒那麼快,但似乎已經有人開始鋪路了。

所以仔細想,其實現在要讓人形機器人大規模推出所需要的各種基礎設施,雖然還不能說全都準備好了,但一些苗頭確實已經出現,只是進度怎樣、未來會怎麼發展,目前看起來還需要再觀察。

成本戰爭開打!人形機器人離走進工廠還差幾步?

說到人形機器人的商業應用,大概還要再等上一段時間才能真正普及,畢竟目前的成本還是偏高,加上供應鏈那邊好像也有點卡住。不過,最近這個領域的討論熱度慢慢升溫了,美國跟中國之間似乎都在暗自較勁。有些觀察認為,西方公司在人工智慧還有人形機體設計方面表現得比較突出,但中國廠商又展現出一種很快就能調整、而且控制成本的本事,長遠來看也許會形成某種優勢。

特斯拉之前有提過,大約明年他們想做出幾千到上萬台人形機器人,如果真的達成了,也許會帶動產業往更講究性價比的方向走。聽說,中國供應商可能因此變得更受青睞?不過話說回來,要讓這行業真正起飛,除了AI還需要持續進步之外,那些零件價格如果沒有降下來,其實很難大規模推廣。當然市場需求也不是完全確定,不時會有變化。

至於未來怎麼發展,目前看起來還有不少未知數。分析師Rosalie Chen(第三橋)倒是曾經提過一些相關觀點,但整體狀況嘛,大致就是這樣吧。

特斯拉之前有提過,大約明年他們想做出幾千到上萬台人形機器人,如果真的達成了,也許會帶動產業往更講究性價比的方向走。聽說,中國供應商可能因此變得更受青睞?不過話說回來,要讓這行業真正起飛,除了AI還需要持續進步之外,那些零件價格如果沒有降下來,其實很難大規模推廣。當然市場需求也不是完全確定,不時會有變化。

至於未來怎麼發展,目前看起來還有不少未知數。分析師Rosalie Chen(第三橋)倒是曾經提過一些相關觀點,但整體狀況嘛,大致就是這樣吧。