嗯...最近很多人都在談數據,數據驅動。但說真的,資料分析這個詞,好像有點被...嗯...說得太簡單了。它其實不是單一的一件事。

我自己是覺得,它更像一個...一個過程,或者說一趟旅程吧。從最基本的看報表,到讓機器自己去想辦法。這中間有好幾個階段。今天,我們就來...嗯...慢慢聊一下這個過程。

重點一句話

簡單講,資料分析就是從「看懂過去發生什麼事」,一步步走到「讓系統建議未來該怎麼做最好」的過程。

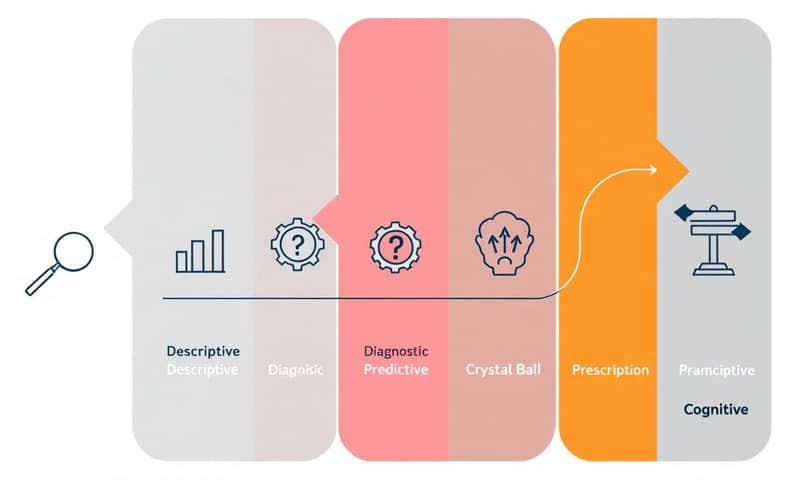

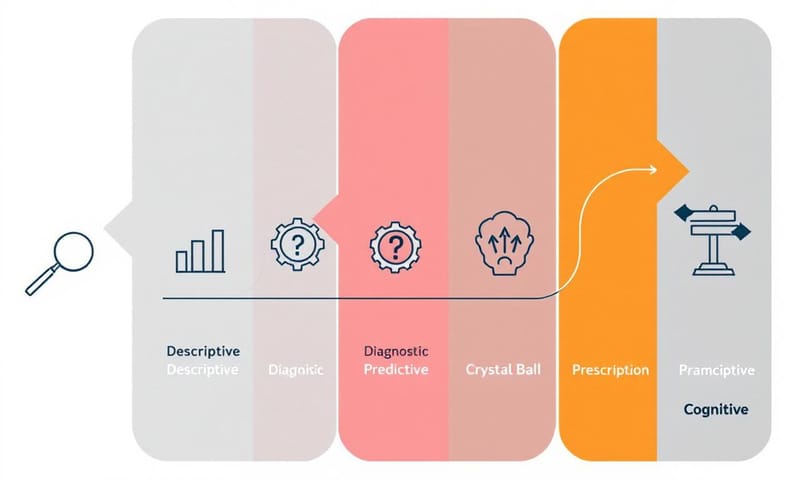

資料分析的五個層次,像爬樓梯一樣

很多人會把這些分析方法一條一條列出來,但我覺得那樣有點...嗯...沒抓到重點。把它們看成一個連續的、越來越成熟的過程,可能會比較好懂。你得先學會看,才能學會問,然後才能預測。

- 第一層:描述性分析 (Descriptive) - 到底發生了什麼?

這最基本,也最常見。就是看歷史數據。你的日報表、月報表,告訴你上個月業績多少、哪個產品賣最好...嗯,基本上就是看後照鏡開車。它不會告訴你為什麼,就只是單純地陳述事實。 - 第二層:診斷性分析 (Diagnostic) - 為什麼會發生這種事?

好,當你看到上個月業績掉了,下意識就會問「為什麼?」。這就是診斷性分析的開始。是因爲我們下了折扣嗎?還是競品做了什麼活動?你會開始去...嗯...交叉比對不同的資料,試圖找出原因。從看現象,到找原因。 - 第三層:預測性分析 (Predictive) - 接下來可能會怎樣?

這一步就開始...有點科幻了,但其實現在很常用。就是用過去的數據,去猜未來。像是,根據過去三年的數據,預測下一季的銷量大概會落在什麼區間。它就像天氣預報,不保證 100% 準,但總比...嗯...瞎猜好。 - 第四層:處方性分析 (Prescriptive) - 我該怎麼做?

這個就更進階了。它不只預測未來,還會給你「處方」。它會說:「如果你想要業績提升 20%,你『應該』針對 A 客群,提供 5% 的折扣。」它直接給你行動建議。這背後通常都是機器學習在跑,分析各種可能性的結果。 - 第五層:認知性分析 (Cognitive) - 怎麼做到最好?

這就是...嗯...終極型態了吧。結合了 AI。系統不只給建議,它還會自己學習、自己調整。它會像人一樣,從經驗中學習,然後把新的發現存起來,變成它知識庫的一部分。整個系統會越用越聰明。這離我們一般人的工作好像有點遠,但很多大公司已經在用了。

那...商業智慧(BI)和商業分析(BA)差在哪?

說到這個,很多人就會搞混 BI 和 BA。其實用上面那五個層次就很好分了。

商業智慧,也就是 BI,比較像是...嗯...一個歷史學家。它專注在過去和現在,也就是「描述性分析」和「診斷性分析」。它的產出通常是 dashboards,儀表板,讓老闆們能一目了然公司現在的狀況。非常重要,是基礎。

而商業分析,BA,更像是個...探險家或預言家。它專注在未來,也就是「預測性分析」和「處方性分析」。它想回答的問題是「如果...那會怎麼樣?」,然後找出最好的路徑。

這幾年,你看連我們政府的國發會都在大力推動企業做數位轉型,其實講白了,核心就是希望大家不只停留在 BI,更能往 BA 的方向走,把數據變成真正的策略。但說真的,這兩者不是二選一,而是一個...嗯...合作的關係。

為了好懂一點,我弄了個簡單的比較表,你看完應該就...嗯...更有感覺了。

| 比較項目 | 商業智慧 (BI) | 商業分析 (BA) |

|---|---|---|

| 主要問題 | 發生了什麼?為什麼發生? | 接下來會發生什麼?我該怎麼辦? |

| 時間焦點 | 過去到現在。像看後照鏡。 | 未來。像看 GPS 導航。 |

| 主要技術 | 數據倉儲、ETL、儀表板...嗯...就是整理資料和呈現。 | 統計、機器學習、數據探勘...比較多數學模型。 |

| 使用者 | 比較廣。業務主管、營運人員...公司大部分人都能看。 | 比較專。通常是資料分析師、資料科學家在用。 |

| 最終產出 | 報告、儀表板、警報。 | 預測模型、最佳化建議、模擬結果。 |

但有個前提,很多人都忘了

講了這麼多...但如果一開始的東西就不對,那後面做的再多,其實都是白工。

這就是所謂的「Garbage In, Garbage Out」,垃圾進,垃圾出。我自己是覺得,這句話應該裱框掛在每個數據團隊的辦公室。

你想想,你給機器一堆錯誤的、過時的、不完整的資料,然後期待它給你什麼...嗯...黃金般的洞見?不可能的。

所以在做任何分析之前,你得先...像個偵探一樣,去審問你的資料:

- 資料夠新嗎? 是昨天的還是上個月的?

- 格式對嗎? 有沒有人偷偷改了欄位名稱,或把數字欄位存成文字?這超常發生。

- 有缺漏嗎? 重要的 ID 或金額是不是空的?

- 數量正常嗎? 每天進來的資料量是不是突然暴增或歸零?這通常是個警訊。

如果發現有問題,千萬不要...嗯...硬著頭皮用下去。就算老闆或業務催你,也要堅持。因為最後,如果分析結果出錯,要負責的...是你。你得回頭去找提供資料的人,跟他們訂好規則。

常見的幾個錯誤與修正

講到這裡,其實很多公司在導入數據分析時,會卡關,大概都是踩到下面幾個坑。

第一個坑:根本沒人知道哪個數字是對的。

這太常見了。行銷說這個月新客有 500 人,業務說他那邊報表只有 450 人。兩邊用的資料來源、計算方式不一樣,然後就開始開會吵架。嗯...很浪費時間。

解法:建立一個「單一事實來源 (Source of Truth)」。通常會是一個由數據團隊維護的「資料市集 (Data Mart)」。所有重要的指標,像是「新客定義」、「活躍用戶算法」,都在這裡被統一定義好。以後大家要數字,就都來這裡拿。這樣才能確保全公司用的是同一把尺。

第二個坑:不了解自己家生意,就想做數據模型。

有些人很迷戀技術,一來就想玩很酷的演算法。但如果連公司最核心的...嗯...賺錢模式、主要客戶是誰、最重要的業務流程是什麼都搞不清楚,你建出來的模型,很可能根本沒解決到真正的問題。

解法:在開始之前,先去跟產品經理、資深業務聊聊。畫出公司的「概念資料模型 (Conceptual Data Model)」,搞清楚「客戶」、「訂單」、「產品」這些核心的東西是怎麼互動的。很多國外專家,像是 Bernard Marr 在他的書《Data Strategy》裡也一直強調,策略永遠在技術前面。

第三個坑:急著想預測未來,卻連昨天發生什麼都看不懂。

這就是...嗯...好高騖遠。連第一層的「描述性分析」報表都做得亂七八糟,數據都對不起來,就想一步登天去做「預測性分析」。這是不可能的,基礎沒打好,上面蓋的樓一下就歪了。

解法:就...一步一步來。先把 BI 的基礎打好,確保大家看到的現況是一致的、可信的。當公司文化開始習慣用數據看事情了,再來導入 BA,成功率才會高很多。

總之...嗯...數據分析是個很有力的工具,但它更是一種文化。需要耐心,也需要紀律。不是買個軟體就能解決所有問題的。

對了,你們公司目前最常用的是哪一種分析?是還在看報表,還是已經開始玩預測了?可以在下面留言聊聊你們的經驗。