今天要來聊聊精密零件的包裝。嗯…這題目聽起來可能有點無聊,但說真的,這件事沒做好,再精密的零件,送到客戶手上可能就變一堆廢鐵。我自己看過太多案例了,幾百萬的貨就因為那幾十塊的包材沒用對,整個報廢,真的很冤枉。

所以這不只是把東西放進箱子裡而已,它其實是一整個系統工程。從外箱的結構、裡面的防護怎麼做,到最後那個小小的條碼要怎麼印,每個環節都扣在一起。我們今天就來把這件事從頭到尾拆解一遍,用比較好懂的方式講清楚。

一句話結論

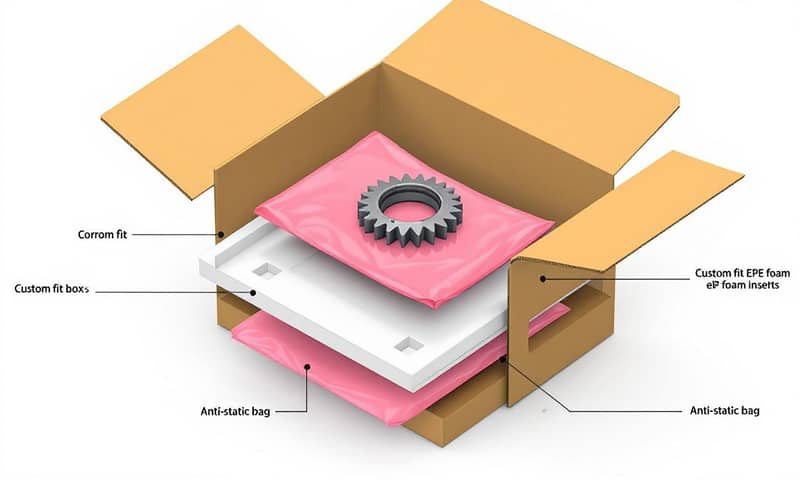

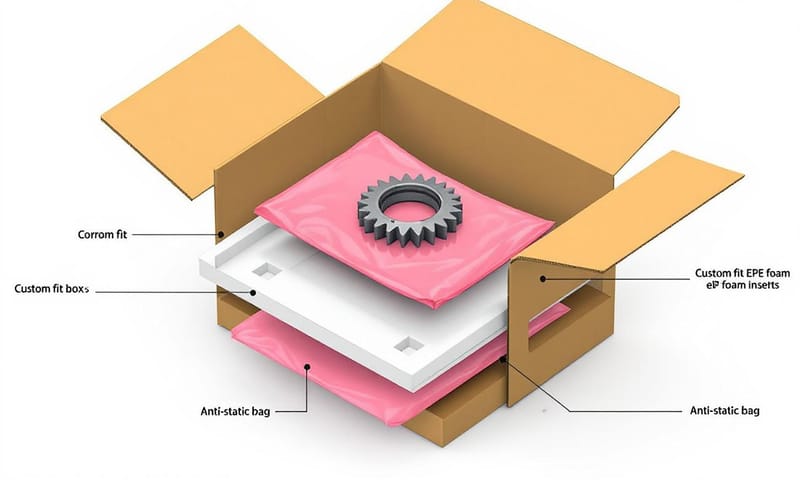

簡單講,精密零件的包裝設計,核心精神就是「把包裝當成產品本身的一部分來保護」。你需要一個堅固的「外骨骼」(紙箱)、量身訂做的「內臟保護」(緩衝與機能材料),還有一個清楚的「身分證」(標籤與條碼),這三件事缺一不可。

一個常見的失敗案例,問題出在哪?

我之前遇過一個案子,他們是做高階光學鏡頭的,一片鏡頭單價很高。有一次出貨給歐洲客戶,客戶收到後說鏡頭表面有細微刮痕,而且光學鍍膜的特性好像有點跑掉。來回追查了半天,運輸過程沒有明顯撞擊,奇怪,問題到底在哪?

後來把整個包裝流程調出來看才發現,啊…他們為了省成本,用了很普通的透明氣泡袋去包鏡頭,然後外面塞滿了那種白色乖乖——就是填充用的發泡粒。這個組合,簡直是災難。第一,那種普通氣泡袋摩擦後會產生靜電,鏡頭鍍膜對靜電很敏感,特性當然會跑掉。第二,發泡粒雖然能填充空間,但它在運輸顛簸中會跟鏡頭包裝摩擦,產生更多靜電,而且它本身也會碎裂產生粉塵,那些粉塵就是造成刮痕的兇手。一個價值幾十萬的鏡頭,就這樣被不到一百塊的包材給毀了。

怎麼做:從外到內,一步步拆解包裝設計

好,那我們來看看到底該怎麼做。我習慣把它分成三層來看:外箱、內襯,還有標示。

第一層:紙箱不是隨便選個箱子就好

外箱是第一道防線,它決定了你的產品能不能抵抗外部的擠壓跟衝擊。很多人都以為紙箱就只是紙箱,但裡面的學問可大了。

你要先看「楞型 (Flute)」,就是紙箱中間那層波浪狀的結構。一般來說,B楞比較薄、耐壓,適合裝比較重的東西;C楞比較厚、緩衝好,但比較佔空間。如果你是要做那種給消費者看的漂亮彩盒,可能會用到更細的E楞或F楞。不過對於工業用的精密零件,最常見的是「AB楞」,就是把A楞的厚實跟B楞的耐壓結合在一起,做成五層紙箱,這樣保護性跟強度就很夠了。

再來是「材質與強度」。你要看的是一個叫做「ECT」 (Edge Crush Test) 的指標,它代表紙箱的邊緣耐壓強度。數字越高,代表紙箱堆疊起來時越不容易垮掉。這比傳統看磅數的 Mullen Test 更能反映真實的運輸堆疊情境。至於要選多高的ECT,就要看你零件的重量、堆疊的高度,還有你的運輸方式(海運跟空運對箱子的要求就不一樣)。

第二層:內部防護才是真正的魔鬼細節

如果說外箱是鎧甲,那內部防護就是貼身的軟蝟甲。這邊要處理兩個問題:一個是物理上的衝擊與震動,另一個是看不見的敵人——靜電 (ESD) 與濕氣。

對於怕撞的零件,你不能只用氣泡布或保麗龍亂塞。最好的方式是用 EPE (發泡聚乙烯,俗稱珍珠棉) 或 PU 發泡,去開模做出完全符合零件形狀的內襯。這樣可以把零件「卡」在箱子正中央,不管怎麼晃,衝擊力都會被緩衝材吸收掉,而不是直接傳到零件上。

然後,就是靜電問題。只要是電子零件,幾乎都怕靜電。一個小小的靜電放電,就可能擊穿IC內部脆弱的電路。這時候,你就需要用到特殊的「抗靜電」或「導電」包材。這邊就要提到國際標準了,像是 ANSI/ESD S541 就是一個很重要的規範,它定義了各種靜電防護包材的特性要求。 簡單來說,材料可以分成三種:

- 抗靜電 (Anti-static): 通常是粉紅色的袋子,它的作用是「抑制」靜電產生,但它沒辦法導掉已經存在的靜電。

- 靜電消散 (Static-dissipative): 它可以讓靜電緩慢地導掉,避免產生瞬間的大電流。

- 導電/遮蔽 (Conductive/Shielding): 通常是黑色的導電袋或銀色的金屬遮蔽袋,它像一個「法拉第籠」,可以完全阻絕外部的靜電場,提供最高等級的保護。

這點在台灣跟國外的做法就有些差異。國外大廠對於 ANSI/ESD S541 標準的遵循非常嚴格。 但在台灣,很多中小企業可能為了方便,只知道要用粉紅色的抗靜電袋,卻沒注意到後續的搭配。例如,你用了最高級的遮蔽袋,結果把它放在一個會產生靜電的保麗龍箱子裡,那效果就打折扣了。台灣像「大全彩藝」這種專業廠商,他們就會提供從抗靜電鋁箔袋到高潔淨度的真空袋等完整解決方案,而且會在Class 10,000的潔淨室裡生產,確保包材本身的潔淨度。 這就是專業的差異。

第三層:條碼是追溯與效率的關鍵

最後,東西包好了,你得讓人家知道裡面是什麼,要去哪裡。這就是標籤跟條碼的工作。很多人會忽略條碼的印刷品質,覺得「啊反正掃得出來就好」。錯了,在現代倉儲跟物流系統裡,條碼掃描的速度跟準確度,直接影響到整體效率。

在工業應用上,Code 39 或 Code 128 是很常見的一維條碼格式,因為它們可以包含英文字母跟數字。 現在越來越多廠商改用 QR Code 或 Data Matrix 這種二維條碼,因為可以儲存更多資訊,而且就算條碼有一點點破損,還是有機會讀取出來。

重點是「印刷品質」。國際上有個標準叫 ISO 15416 (一維) 和 ISO 15415 (二維),它把條碼品質分成 A, B, C, D, F 五個等級。 A級是最好,F級是讀取失敗。很多大廠會要求進貨的條碼至少要 B 級以上。 這牽涉到你印條碼的墨水濃度、有沒有斷線、條跟空的對比度夠不夠、以及條碼左右兩邊的「靜區 (Quiet Zone)」有沒有留夠空間。如果你的條碼直接印在牛皮紙箱上,因為紙箱本身顏色深、表面又粗糙,對比度很容易不足,等級就會掉下來。所以,比較保險的做法是,印在白色的標籤紙上,再貼到紙箱上。

不同零件,包材怎麼選?一個比較表

說了這麼多,我知道還是有點複雜。我整理一個簡單的表格,讓你針對不同類型的零件,有個大概的選擇方向。不過記住,這只是原則,實際情況還是要看你產品的脆弱度跟成本預算。

| 零件類型 | 包裝目標 | 建議方案 (我的OS) |

|---|---|---|

| 小型、量大、低單價電子元件 (如: 電阻、電容) | 效率、基礎靜電防護 | 用捲帶 (Carrier Tape) 包裝,外面用抗靜電袋。這種東西量太大了,一個一個包會瘋掉,自动化才是王道。像蔚嘉精密就有做這種代工。 |

| 中型、怕撞的機械零件 (如: 齒輪、軸承) | 固定、緩衝、防鏽 | 零件本身先上防鏽油或用VCI防鏽袋包起來。然後用EPE開模做內襯,把零件卡的死死的。外箱用AB楞,ECT至少要40以上。 |

| 高單價、極度敏感的儀器 (如: 光學鏡頭、感測器模組) | 頂級防護、溫濕度控制 | 這個就要下重本了。最內層用最高等級的金屬遮蔽袋抽真空,裡面可能還要放乾燥劑跟濕度指示卡。內襯絕對要開模,外面再用一個硬殼的防水氣密箱裝著。根本是產品的頭等艙。 |

限制與挑戰:不是用了好材料就沒問題

嗯…即使你用了最貴最好的材料,還是有可能出問題。我最常看到的幾個「豬隊友」操作是:

- 內外不一致:就像我前面說的,用了一個超讚的靜電遮蔽袋,結果外面塞滿會產生靜電的保麗龍。或是箱子設計得超完美,但封箱的膠帶品質很差,在潮濕環境下就自己裂開了。整個系統的強度,是由最弱的那個環節決定的。

- 忽略操作便利性:有些包裝設計的太複雜,現場作業員要花很多時間才能包好一個,或是很容易裝錯。這樣不僅拖慢生產效率,還增加了出錯的風險。好的設計應該兼顧保護性跟「防呆」,讓作業員能直覺、快速地完成包裝。

- 測試不足:包裝設計好了,你真的確定它有效嗎?應該要做一些模擬測試,像是落下測試 (Drop Test)、震動測試 (Vibration Test),看看經過一番折騰後,裡面的產品是不是還完好無缺。不能只是「你覺得」它很堅固。

像台灣一些做精密加工的,例如「光隆精密工業」,他們提供的是從加工到包裝運輸的一站式服務。 這種模式的好處就是,他們對自己的零件特性最了解,所以在設計包裝時,就能避免掉很多外行人會犯的錯誤。

常見錯誤與修正

最後整理幾個大家最常問的問題。

我的條碼掃描器有時候會讀不到標籤,為什麼?

這問題十之八九跟印刷品質有關。 你先檢查幾件事:第一,條碼的黑白對比度夠不夠?印在深色紙箱上就很容易出問題。第二,線條是不是清晰、沒有糊掉或斷線?這跟你的印刷機解析度有關。第三,也是最常被忽略的,條碼左右兩邊的空白區(靜區)有沒有留夠?掃描器需要那塊空白來判斷條碼的起點跟終點。如果空白不夠,它就會讀取失敗。

抗靜電袋可以重複使用嗎?

嗯…最好不要。抗靜電袋表面的化學塗層是會隨著時間和摩擦而耗損的。 它看起來好像還好好的,但抗靜電的效果可能已經大幅下降。對於高價值的敏感零件,省這個錢的風險太高了,建議還是一次性使用。

是不是氣泡布塞得越多越好?

不是。緩衝的重點在於「吸收能量」和「限制位移」,而不是塞滿就好。如果你只是把零件丟進箱子,然後用一大堆氣泡布塞滿縫隙,零件還是會在裡面小範圍地移動、碰撞。最好的方法是像前面說的,用緩衝材把零件固定在箱子中央,讓它懸浮起來,這才是最有效的緩衝方式。

總之,包裝是個系統性的學問,需要從材料、結構、流程三個方面去思考。下次當你拿到一個包裝精美的產品時,可以多觀察一下它的設計細節,你會發現裡面藏著很多巧思。

對了,我想問問大家,你們在工作中收過或寄過最讓你印象深刻的「過度包裝」或「包裝不足」的案例是什麼?在下面留言分享一下吧!