最近很多人在聊 ChatGPT,氣氛有點...怎麼說,又興奮又焦慮。特別是在科技業的朋友,感覺特別明顯。好像一個新的時代要來了,但沒人知道自己會站在浪頭上,還是被浪打翻。

老實說,那種「AI 要來搶你飯碗了!」的標題,我看膩了。太聳動,而且沒講到重點。事情沒那麼單純。這不是一場人跟機器的戰爭,更像是一場工具的革命。不會用新工具的人,自然會被會用的人取代。就這麼簡單。

TL;DR

一句話講完:AI 不會直接讓你失業,但那些懂得把 AI 當成「副駕駛」來用的人,會讓你失業。這不是未來式,是現在進行式。

衝擊最大的不是「寫程式」,而是「想都不用想」的那些事

很多人第一個反應是「完了,工程師要沒工作了」。我自己是覺得,這個說法對,也不對。與其說「工程師」這個職位會消失,不如說工程師工作內容裡,那些重複性高、不太需要深度思考的部分,會被快速壓縮。

你想想看,以前我們覺得很煩的那些事:

- 寫 boilerplate code:什麼是 boilerplate... 就是那種每個專案都要來一次的基礎設定檔、連線資料庫的程式碼。很無聊,但又不能不做。

- 生單元測試:為了一個簡單的 function,要寫好幾個 test case,檢查各種邊界條件。煩。

- 寫文件:誰喜歡寫文件?幾乎沒有。把程式碼的邏輯翻成人類看得懂的說明,超花時間。

- 解讀錯誤訊息:有時候噴一個看不懂的 error,光是複製貼上到 Google 找答案就要半天。

現在呢?這些事情,你丟給 ChatGPT 或 GitHub Copilot,基本上幾秒鐘就給你一個七八成的答案。這才是它最可怕的地方——它不是取代了「創造」,而是取代了「勞動」。

所以你看,受影響最大的,反而不是那些資深架構師或演算法專家,而是...嗯,那些主要工作就是執行明確指令的人。比如,剛入行的初階工程師,或是負責手動測試的 QA 人員。

一個任務的「之前」與「之後」

我們用一個實際的例子來看,假設今天一個產品經理(PM)要開一個新功能,需要工程師做。以前跟現在的工作流程,可能會長得像下面這樣。你看完就知道差別在哪。

| 階段 | 以前的做法 (沒有 AI) | 現在的做法 (有 AI 輔助) |

|---|---|---|

| 需求發想 | PM 埋頭苦幹,看數據、訪談使用者,花好幾天寫一份 PRD (產品需求文件)。 | PM 把原始數據和使用者回饋丟給 AI,請它總結重點、生成初步的 User Stories。快超多。 |

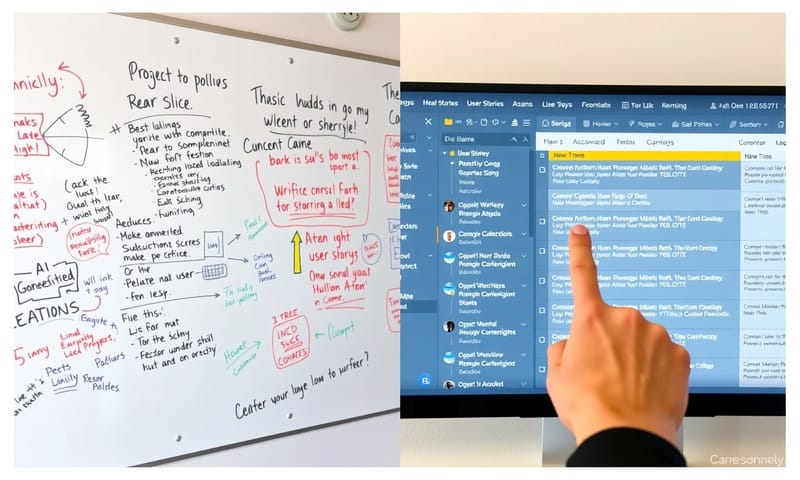

| 技術規劃 | 資深工程師開會討論,在白板上畫架構圖,吵個半天決定技術方案。 | 團隊把 User Stories 丟給 AI,問它「用現有技術棧,建議幾種實作方法?優缺點是?」,然後基於 AI 的建議來討論,省掉從零開始的過程。 |

| 程式開發 | 初階工程師根據規格,一行一行把 CRUD (增刪改查) 跟 API 刻出來。很花時間,還容易出錯。 | 工程師寫個詳細的 prompt,AI 直接生成大部分的 boilerplate code。工程師的角色變成 code reviewer,專注在核心邏輯和重構。 |

| 測試階段 | QA 工程師手動點擊介面,或根據規格寫一堆自動化測試腳本。又是個體力活。 | 直接叫 AI「幫這個 function 生成 Jest 的測試案例」,或是用 AI 工具自動化 UI 測試。QA 轉而專注在更複雜的整合測試和效能測試。 |

| 上線與文件 | 工程師心很累,還要去補寫 API 文件和使用手冊。 | 把整段程式碼丟給 AI,跟它說「幫我生成符合 OpenAPI 規格的文件」。Done. |

看懂了嗎?每個環節都還需要人,但每個環節的「勞力活」都被大幅減少了。結果就是,以前需要 5 個人的團隊,現在可能 2 個人加 AI 就搞定了。這才是公司高層看到的東西:效率提升。而效率提升的另一面,你知道的,就是人力精簡。

那...到底該怎麼辦?

講了這麼多焦慮,總得有點實際的建議。說真的,「去學 prompt engineering」這句話跟廢話差不多。重點不是你會不會問問題,而是你知不知道該問什麼、以及如何利用 AI 的答案來創造價值。

我自己覺得,有幾個方向是真的可以做的:

1. 從「使用者」變成「訓練師」

不要只會用 chat.openai.com。去學著用 API,試著 fine-tune 一個模型。當你不再只是把 AI 當成一個聊天機器人,而是把它當成一個可以被你「調教」的工具時,你的價值就完全不同了。公司需要的不是一百個會用 ChatGPT 的人,而是那個知道如何把公司內部資料,訓練成一個專屬 AI 客服模型的人。

這點在台灣的產業環境可能更重要。根據像是 Gartner 這種國際研究機構的報告,全球企業都在擁抱生成式 AI,但像我們在台灣,有很多獨特的製造業、供應鏈數據,這些是通用模型不懂的。如果你能成為那個「教會 AI 懂我們產業」的人,那你根本不用怕被取代。

2. 專注在「跨領域」的整合能力

AI 很會寫純粹的程式碼,但它不懂「人」。它不知道這個按鈕為什麼要用藍色而不是紅色,因為藍色在我們的品牌形象裡代表「信賴」。它也不知道這個 API 為什麼要多傳一個參數,因為那是為了讓另一個部門的同事方便對帳。

純粹的「碼農」會越來越危險,但如果你是「懂產品的工程師」、「懂數據的 PM」、「懂使用者體驗的設計師」,你的價值就會暴增。因為 AI 負責產出零件,而你負責把這些零件組合成一個有靈魂的產品。

3. 把 AI 當成你的加速器,去「完成」更多事

以前你想做一個 side project,可能光想到要寫前後端、弄資料庫、部署...就懶了。現在呢?前端畫面可以用 Midjourney 或 Vercy v0 生,後端邏輯可以叫 ChatGPT 寫,部署腳本也可以問它。你從一個「工匠」變成一個「指揮家」。

重點不是「工作更久」,而是「交付更多」。你的履歷上如果不是「我會寫 React」,而是「我在三個月內,用 AI 輔助獨立開發並上線了三個小專案」,哪個更有吸引力?答案很明顯。

常見的迷思或誤解

每次聊到這個話題,總會聽到一些反駁,我覺得也值得拿出來講講。

「AI 沒有創造力,它只是模仿。」

嗯...是,也不是。你覺得莫札特的音樂有創造力嗎?他也是在當時的音樂理論框架下,學習了大量的作品後,才創作出自己的東西。AI 現在做的事情,本質上很像。它學習了全人類的知識,然後根據你的要求,重新組合、生成。你說這不是「創造」嗎?我覺得界線已經越來越模糊了。重點是,它產出的東西「有沒有用」。

「AI 的程式碼品質很差,還會出錯。」

完全正確!但這剛好就是你的機會。它現在就像一個能力很強、但經驗不足的實習生。它寫得快,但寫得不夠好。所以,資深工程師的價值,就從「親手寫 code」轉變為「快速審核並修正 AI 產出的 code」。你的經驗,變成了品質的最後一道防線,這反而更重要了。

「我們公司很傳統,根本沒在用這些。」

這可能是最危險的想法。還記得 Nokia 嗎?他們也覺得觸控螢幕手機只是個噱頭。當你的競爭對手,因為導入 AI,開發速度是你的三倍,成本是你的三分之一時,市場是不會等你的。你不一定要在公司大張旗鼓地推動,但你自己,一定要在下班後偷偷地玩、偷偷地學。

說到底,這不是一個要不要擁抱 AI 的問題,而是你要選擇當那個被浪推著走的人,還是學會衝浪,站在浪頭上的人。選擇權,其實還在我們手上。

說到這裡,也想問問大家,在你現在的工作中,你覺得哪個任務最可能在一年內就被 AI 大幅改變?

- 寫重複的樣板程式碼 (Boilerplate code)

- 寫各種測試案例 (Unit/Integration Tests)

- 寫技術文件或會議記錄

- 回覆初階的客戶或使用者問題

可以在下面留言分享你的數字,看看大家想的是不是都一樣。