好,我們今天來聊一個比較硬的話題,但我覺得對很多製造業的朋友,尤其是老闆或是採購主管,應該會蠻有幫助的。就是啊,那個…所謂的「B2B採購諮詢服務」。講白話一點,就是當你的工廠要買一個很關鍵、很複雜的東西,或是要開發一個新的供應鏈,但你自己內部…呃…沒那個時間,或者說,沒那方面的人才的時候,你可能會想找外面的顧問來幫忙。

但問題來了,這種顧問要怎麼找?你怎麼知道他不是在唬爛你?他跟你說他「人脈很廣」,這個「人脈」到底是真的還是假的?今天我們就來…嗯…拆解一下這個問題。因為說真的,找到對的顧問,他可能幫你省下幾百萬、幾千萬,甚至讓你接到以前想都不敢想的訂單;但如果找到錯的…那真的就是一場災難,錢花了不說,時間跟機會成本才是最傷的。

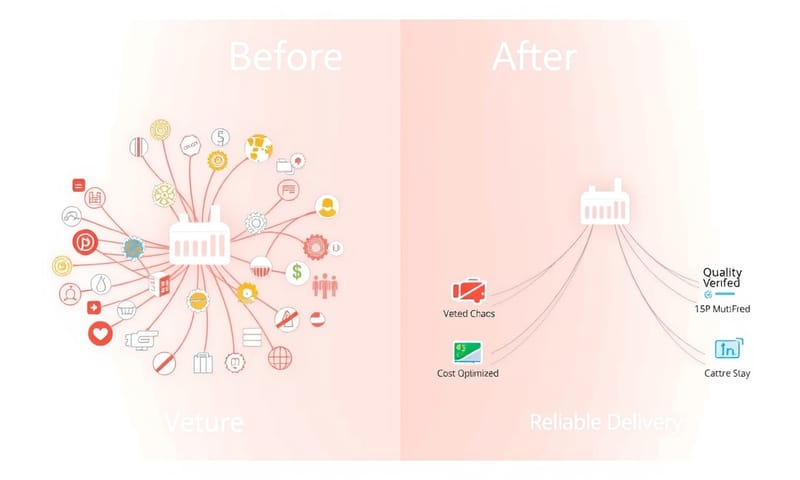

先說結論:顧問的價值不在「認識人」,而是「搞定事」的能力

我先把最重要的觀念講在前面。很多人在評估採購顧問的時候,都會一直問:「你認識某某大廠的誰嗎?」、「你跟某某供應商熟不熟?」這個問題,不能說錯,但很容易被誤導。一個厲害的顧問,他的價值不是他手機裡有多少電話號碼,而是他有沒有能力去「促成」一件對你有利的採購案。這包括…呃…他懂不懂你的產業的眉角、他能不能幫你分析規格、他有沒有辦法在價格和交期上幫你爭取到更好的條件,以及最重要的,當供應鏈出問題的時候,他有沒有能力去協調、去解決。

所以,重點是「解決問題的能力」,而不只是「認識人的廣度」。認識人,只是他解決問題的其中一個…嗯…工具而已。這個觀念一定要先建立起來,不然很容易就被一些很會社交、很會喝酒的「江湖術士」給騙了。

怎麼做:拆解顧問的「專業」與「人脈」

好,那具體來說,我們要怎麼去評估一個顧問到底行不行?我自己習慣把它拆成兩個大部分來看:一個是「硬實力」,也就是他的專業知識;另一個是「軟實力」,也就是我們剛剛講的,那個很玄的「人脈」。

第一步:驗證他的「硬實力」,也就是專業知識

這個相對…嗯…比較直接。你可以把他當成面試一個高階主管一樣來問。 你可以問他過去做過的案子,但不要只聽他說「我幫某某公司導入了什麼系統」,這種話太籠統了。你要追問細節:

- 情境題:「假設我們現在要開發一個用在電動車上的特殊散熱模組,預算有限,而且要求供應商必須在東南亞設廠。你會怎麼開始?你的第一步、第二步、第三步是什麼?」 從他的回答,你可以聽出他的思路清不清晰、有沒有一套方法論。

- 技術題:問一些跟你的產業相關的專業問題。例如,你可以問他對於某種新材料的看法、對某個製程技術的理解。如果他回答得支支吾吾,或者講的都是一些教科書上的理論,那可能…嗯…就要小心一點。

- 失敗案例:我特別喜歡問這個。「可以分享一個你過去執行過,但結果不如預期的案子嗎?你覺得問題出在哪?你學到了什麼?」 敢於承認失敗、而且能從中學到教訓的顧問,通常比那些只會吹噓自己多成功的,要可靠得多。

第二步:戳破「人脈」的泡沫,看他怎麼「用人脈」

這部分最難,但也最關鍵。就像我開頭說的,人人都可以說自己「人脈廣」。但我們要看的不是他認識多少人,而是他「如何運用这些人脈來創造價值」。

這裡有幾個…呃…可以說是「壓力測試」的方法:

- 要求具體案例:不要只問「你認不認識某公司的人」,要問「針對我們需要的這種高精度齒輪,你過去有沒有幫客戶找到過符合要求的供應商?是哪一家?合作過程順利嗎?中間有沒有遇到什麼問題?你是怎麼解決的?」

- 看他如何處理利益衝突:你可以不經意地問:「那你介紹的供應商,你會從中抽成嗎?」一個專業的顧問,應該要能很坦誠地說明他的收費方式,以及他如何確保他推薦的供應商是真的適合你,而不是因為他可以從中拿到好處。這點非常重要。

- 反向查證 (Reference Check):如果他提到了過去服務過的客戶(當然是在不違反保密協議的前提下),你可以試著透過自己的管道去打聽一下。問問看那家公司的人,他們對這位顧問的評價如何?他是不是真的像他說的那麼厲害?

說到底,真正的人脈,是一種「信任存摺」。是基於過去成功合作所累積下來的信用。它不是一個可以拿來炫耀的名單,而是一種…嗯…在關鍵時刻,別人願意相信他、願意幫他的能力。這種能力,是裝不出來的。

一個簡單的對照表,幫你快速判斷

我知道上面講了很多,可能有點複雜。我把它整理成一個簡單的表格,讓你可以在接觸不同顧問或考慮不同方案的時候,有個基本的判斷依據。

| 評估項目 | 自己內部解決 (DIY) | 一般管理顧問 | 專業採購顧問 |

|---|---|---|---|

| 專業知識 | 嗯…最懂自家產品,但對外部技術或市場可能不熟。 | 懂策略、懂流程,但可能對特定產業的「眉角」不夠深入。 | 對特定領域的技術、規格、供應商生態非常熟,簡直是活字典。 |

| 人脈網絡 | 就是那些老面孔,現有的供應商,要開發新的很花時間。 | 人脈可能偏高階經理人,廣而不深,不一定能直接對接到產線或研發端。 | 這就是他的飯碗啊!他的人脈是垂直的,從老闆、RD到產線主管可能都認識。 |

| 成本結構 | 看起來是省錢,但如果方向錯了,機會成本跟試錯成本超高。 | 收費通常不便宜,以專案計價,動輒幾百萬。 | 收費模式比較彈性,可能按專案、按成效、或是 retainer 制。重點是看他能創造的價值。 |

| 風險 | 視野受限,容易陷入「我們一直都是這樣做的」盲點。 | 顧問給的建議可能太「標準化」,不符合公司實際狀況,水土不服。 | 最大的風險就是找到「假專家」。所以前面說的驗證步驟超重要。 |

| 適合情境 | 例行性採購、變動不大的改良。 | 公司要做整體策略轉型、組織再造、流程優化時。 | 要開發全新產品、切入新市場、解決棘手的供應鏈斷鏈問題時。 |

限制與誤解:顧問不是萬靈丹

最後,還是要潑一下冷水。找顧問不是把問題丟出去就沒事了。有幾個常見的誤解一定要避免。

第一,你不能當甩手掌櫃。顧問是來「協助」你,而不是「取代」你。你公司內部必須要有一個對口的團隊,能夠跟他密切合作,提供他需要的資訊,並且…呃…監督他的進度。如果只是把他晾在一邊,期望他能變出魔術,那是不可能的。

第二,不要期望有「完美」的供應商。每個供應商都有它的優缺點。一個好顧問的角色,是幫你找到「最適合」你現階段需求的供應商,並且建立一套管理機制來控制風險。 他應該要能誠實地告訴你,某個供應商雖然價格便宜,但品質可能不穩定,需要加強品管。而不是只報喜不報憂。

根據最新的採購經理人展望調查,其實很多製造業的利潤率都在下降,而且對未來的展望也趨於保守。 這代表什麼?代表每一分錢都要花在刀口上。在這種時候,花錢找顧問更需要謹慎評估,確保這筆投資能帶來實際的回報,而不是…嗯…另一個營業成本。