最近一直在想一個詞,Event-Driven Architecture,中文翻作「事件驅動架構」,簡稱 EDA。聽起來就很嚇人,一堆技術名詞馬上就冒出來,什麼 Kafka、RabbitMQ、Pub/Sub... 感覺就是要整個公司技術大換血才能搞的東西。

但老實說,我越想越覺得,這件事的本質可能比我們想的簡單很多。它更像是一種...嗯...思考方式的轉變,而不是純粹的技術升級。

重點一句話

導入 EDA 的核心不是換掉所有系統,而是徹底改變你公司內部「溝通資訊」和「觸發行動」的邏輯。

想像一下:你公司是一棟超高大樓

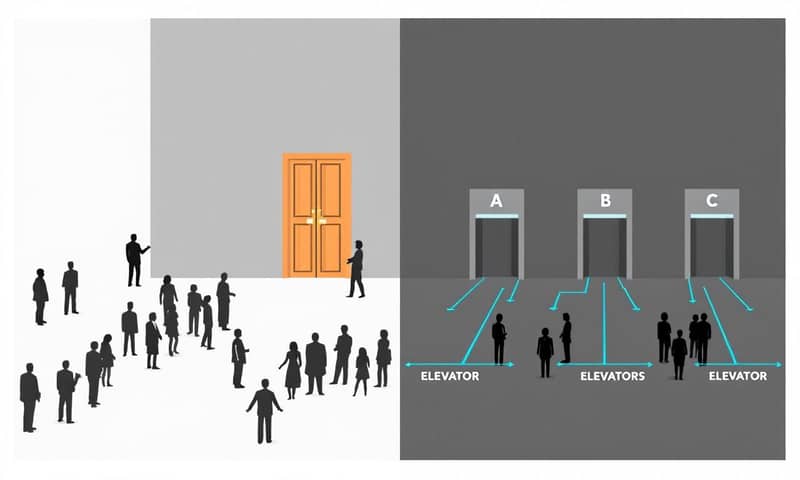

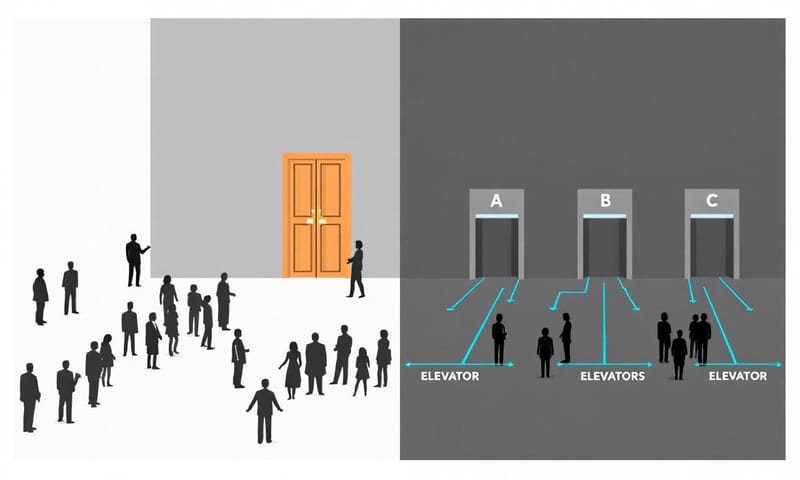

對,先別管程式碼。想像你公司是一棟超級忙碌的摩天大樓,每天成千上萬的人進進出出,每個部門都在不同的樓層。而串連這一切的,就是電梯。

傳統的工作流程,就像那種最老舊的電梯。你按了「上樓」按鈕,然後它就一層一層停,不管那層樓有沒有人要上下。一個部門完成工作(例如「訂單審核」),把文件丟給下一個部門(「倉儲部門」),倉儲部門再處理完,丟給下一個(「物流部門」)。這就是所謂的「批次處理」(Batch Processing),一站跑完才到下一站,很慢,而且中間任何一站卡住,後面就全塞車了。

但 EDA 呢?它就像是那種新型的智慧電梯系統。你在一樓大廳的面板上直接輸入你要去的樓層,比如 30 樓。系統會立刻計算,然後告訴你「請到 C 電梯」。你會發現,跟你一起進 C 電梯的人,可能都是要去 28、30、32 樓的。電梯會用最有效率的路徑,把你們這一群人送到目的地,中間幾乎不停。

看,這就是差別。一個「事件」(你輸入目的地)觸發了一個聰明的、即時的反應(系統幫你分組並調度電梯)。在公司裡,一個「新訂單成立」的事件,可以「同時」通知財務部、倉儲部、行銷部,讓他們各自開始自己的工作,而不是一個等一個。這就是 EDA 的靈魂:資訊流動從線性變成了放射狀。

所以,怎麼做?重點真的不是技術

很多人第一個問題就是:「好,那我要用 Kafka 還是 Google Pub/Sub?」我覺得這問題問早了。這就像你連大樓的消防法規、建築藍圖都沒搞懂,就先去挑電梯的品牌一樣。

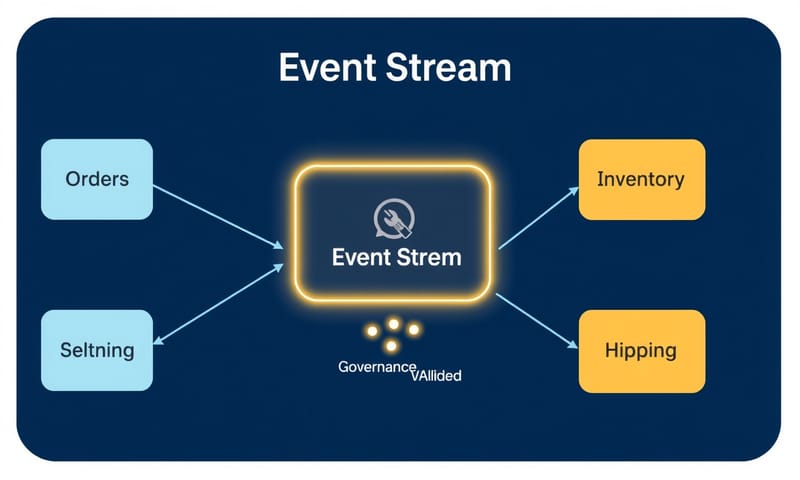

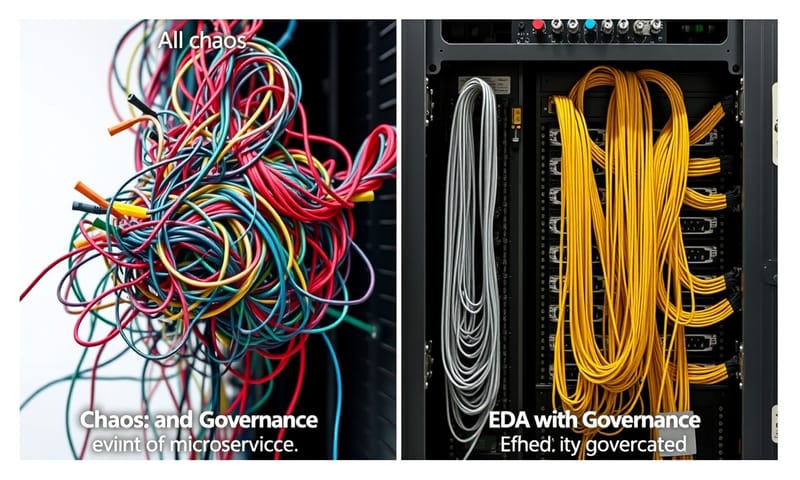

原文裡提到兩個詞,我覺得才是關鍵中的關鍵:治理(Governance)和標準化(Standardization)。

這什麼意思?

- 治理:誰可以「按電梯按鈕」(發布事件)?這個按鈕按下去之後,誰會收到通知(訂閱事件)?如果電梯壞了(事件處理失敗)要怎麼辦?這些權責跟流程要先定義清楚。不然 A 部門發一個事件,結果 C、D、E 部門的系統全都跟著動,最後搞得一團亂,沒人知道是誰觸發的。

- 標準化:每個「事件」的格式總要一樣吧?就像電梯按鈕,大家都知道「30」就是去 30 樓。如果 A 部門的「新訂單」事件格式跟 B 部門的完全不同,那下游的系統到底要聽誰的?所以你需要統一的命名規則、統一的資料結構(Schema)。

少了這兩樣東西,你的 EDA 馬上就會變成一個無法無天的西部荒野,各種格式混亂的事件滿天飛,系統之間彼此衝突,除錯會除到死。這真的比沒有 EDA 還慘。所以,與其先選工具,不如先開會把這些「交通規則」給訂下來。

傳統作法 vs. 事件驅動,差在哪?

我自己是覺得,用下面這個表來想,會清楚很多。這不是技術優劣,是思維模式的根本不同。

| 比較項目 | 傳統批次處理 (Legacy Batch) | 事件驅動架構 (EDA) |

|---|---|---|

| 核心比喻 | 郵差送信。每天固定時間來收信、送信,錯過就等明天。 | 即時通訊軟體。一有訊息就馬上跳通知,永遠在線。 |

| 系統耦合度 | 超高。A 要直接呼叫 B,B 要直接呼叫 C。A、B、C 誰掛了,整條線就斷了。 | 很低。A 只管發出「我做完事了」的信號,根本不在乎誰在聽。B 或 C 可以自己決定要不要聽。 |

| 反應速度 | 慢。通常是小時級或天級的。等所有資料湊齊了才一次處理。 | 極快。毫秒或秒級。一有變化就馬上反應。 |

| 最適合的場景 | 月底結帳、每日報表這種不要求即時性的任務。 | 電商下單、庫存更新、股價跳動、IoT 感測器回報... 任何需要「立即」反應的場景。 |

| 潛在風險 | 效率低下,無法應對快速變化的市場需求。一個環節卡住就癱瘓。 | 如果沒管好,會變事件風暴。而且要追蹤一個完整的流程會變複雜,因為它散在各處。 |

看看別人怎麼玩:從 Shopify 到台灣的金融業

講理論很空,我們看實際案例。

原文提了 Shopify 跟 Netflix,這兩個是絕佳的例子。你想想 Shopify,全球幾百萬個店家,每秒鐘有多少「訂單成立」、「庫存減少」、「商品上架」的事件發生?它不可能等一天才結算一次庫存吧?一定是客人前腳下單,後腳庫存系統就即時更新。這就是 EDA 在大規模電商的威力。

Netflix 也一樣。你按下「播放」,這是一個事件。系統收到後,開始串流影片給你。你看到一半按下「暫停」,又是一個事件,系統會記錄你停在哪裡。你看完給了個「評分」,這更是個超重要的事件,推薦系統會馬上把這個偏好納入計算,影響你下次看到的片單。這一切都是即時、非同步發生的。

不過呢,說到這個,這套玩法在不同國家、不同產業,輕重緩急會很不一樣。原文的例子都是美國的網路巨頭,他們追求的是極致的速度、彈性和擴展性。

但在台灣,尤其是在金融業,情況就不同了。之前看過一些像是國泰金控這類公司的技術分享,他們在導入類似的即時資料架構時,首要考量絕對不是「快」,而是「合規」和「可追蹤」。每一筆資料的流動,都必須留下清楚的軌跡,方便未來稽核。所以他們的架構設計,可能會更強調資料的持久化(persistence)、錯誤處理和重試機制,甚至在某些環節刻意「放慢」,以確保資料的一致性與正確性,這跟 Shopify 那種「速度就是一切」的哲學,出發點就完全不同了。

所以你看,沒有最好的架構,只有最適合你業務情境的架構。

挑戰與誤區:這不是萬靈丹

好,EDA 聽起來很棒,但實際導入時,坑真的不少。我整理幾個最常見的:

- 陷入事件風暴(Event Storming...的濫用):不是什麼雞毛蒜皮的小事都要變成一個事件。如果連「用戶滑鼠移動」這種事情都當成事件來廣播,你的系統很快就會被海量的無用資訊給淹沒。必須要定義清楚,到底什麼是「有商業意義的狀態改變」。

- 忽略 Schema 管理(Schema Evolution):前面提到的,事件的格式。最可怕的是,這個格式不是一成不變的。業務會改、需求會加,你的「新訂單」事件今天有 5 個欄位,明天可能要加到 8 個。那舊的、還在處理 5 個欄位的系統怎麼辦?會不會直接崩潰?這就是所謂的 Schema 演進問題。你需要像 Avro、Protobuf 這類工具,搭配一個中央的 Schema Registry 來管理版本,確保系統可以向下相容。

- 忘記處理失敗:網路不是永遠可靠的。如果倉儲系統剛好在更新,沒收到「新訂單」的事件怎麼辦?訂單就漏掉了?所以一定要有完善的錯誤處理機制,例如「重試」(Retry)幾次,如果都不行,就把這個失敗的事件丟到一個叫「死信佇列」(Dead-Letter Queue)的地方,等著工程師手動來處理。千萬不能假裝失敗不會發生。

- 資料一致性的挑戰:在傳統單體式應用裡,你可以用一個資料庫交易(Transaction)來確保訂單跟庫存同時更新。但在 EDA 裡,這兩件事變成非同步的了。有可能訂單成立了,但扣庫存的服務卻失敗了。如何確保最終的資料是一致的?這就牽涉到更複雜的模式,比如 Saga pattern。簡單講,就是把一個大交易,拆成好幾個可以各自補償(compensate)的小步驟。這水就很深了。

所以,到底該不該用 EDA?

老實說,EDA 不是解藥,它是一種權衡(trade-off)。你用它換來了系統的解耦、彈性跟即時性,但同時也犧牲了流程的直觀性跟開發的簡單性。

我自己是覺得,你可以問自己幾個問題:

- 你的業務有多需要「即時」反應?晚個五分鐘、一小時,會死嗎?如果不會,那傳統的批次處理或 API 呼叫可能更簡單。

- 你的系統是不是有很多不同的部分,需要對「同一件事」做出反應?像電商的例子就很典型。

- 你公司的規模跟複雜度,是否已經大到系統之間互相卡死,動一髮而動全身?EDA 很適合用來解開這種義大利麵式的架構。

- 你的團隊,有能力跟心力去處理非同步工作流程、Schema 管理、最終一致性這些複雜問題嗎?如果沒有,那強行上馬只是自找麻煩。

說到底,EDA 是一個威力強大的工具,但它要求使用者也要有對應的成熟度。就像那棟智慧大樓,它的運作效率很高,但也需要更專業的團隊來維護跟管理。它解決的是商業問題,而不只是技術問題。如果你只是為了「潮」而導入 EDA,那最後很可能只會蓋出一棟有很多酷炫電梯、但沒人知道該怎麼搭的蚊子館。

聊到這裡,也想問問你:在你公司或你的工作流程中,你覺得最大的資訊延遲是什麼?是卡在技術,還是卡在等人簽核的流程?留言分享看看,你覺得你公司的「電梯」最常卡在哪一樓?