嗯...最近真的...不知道該怎麼講。我滑手機,不管是新的 App 還是舊的,都一直踩到一些很基本的雷。有時候會覺得很無力,都 2025 年了,怎麼大家還在犯一些十年前就在講的錯?

這些設計,有些可能只是小摩擦,但很多時候,它們根本就是刻意為之的...你知道的,那種有點欺騙性的模式。老實說,這讓整個體驗變得很差。

今天就來聊聊我最近觀察到,也最受不了的五個 UX 設計問題。這比較像是我自己的喃喃自語,或是一篇整理思緒的草稿吧。

一打開就逼我上課是怎樣?

第一個最受不了的...就是那個,你一打開新的 App,就跳出一個無法跳過的、落落長的教學引導。真的,我不是來上課的。

大家常說,使用者願不願意用你的產品,黃金十秒就決定了。但我自己是覺得...可能三秒就定了啦。如果我打開 App,感覺像走進一個迷宮,被強迫著一步一步點「下一步」,我大概很快就會把它刪掉。

我看過很多功能很強大、很有名的 App,但它們的 onboarding...就是初次使用的引導,做得真的很糟糕。畫面很漂亮、動畫很酷,但就是不能跳過,而且通常很長,有五、六頁甚至更多。

說真的,我一直都不是 App 或網站裡 onboarding 的粉絲。一個好的設計,應該是靠「辨認」而不是「記憶」。這點很重要。

就算使用者真的很有耐心地把你的教學看完了,有個叫「米勒定律 (Miller's Law)」的東西早就告訴我們,人的短期記憶大概就只能記住 7 個(加減 2 個)東西。你塞給我十頁教學,我轉頭就忘光了,根本沒用。

所以,與其花大錢去做一個很炫的引導動畫,不如把資源放在更基本的地方,像是:

- 把 UX writing 寫好,讓文字簡單易懂。

- Microcopy,就是那些按鈕上、提示裡的小字,把它們寫清楚。

- 還有錯誤處理,使用者做錯事的時候,系統要怎麼友善地引導他。

這些東西比一個華麗但沒人看的教學重要多了。讓使用者透過實際操作來學習,體驗絕對會好非常多。強迫人家一直點「下一步」,真的很煩躁。

菜都還沒點,就要我先付錢?

再來這個也超常見。就是 App 才剛下載,功能都還沒摸清楚,它就急著跳出付費牆(Paywall),要你馬上訂閱。

這感覺真的很差。這就像我走進一家聽說很厲害的餐廳,菜單都還沒看,服務生就跑來說「先生,麻煩先結帳」。蛤?我連要吃什麼都不知道,也不知道你們廚師是誰、手藝好不好,你就要我先掏錢?只因為你「保證」會很好吃?

這就是很多 App 給我的感覺。我想要先試試看你的服務,了解一下它到底值不值得我花錢花時間。一個好的設計,應該要模仿真實世界的互動。你想想看,去一家不錯的餐廳,流程通常是:你被帶位,可能先給你點開胃菜或酒,你慢慢看菜單、點餐、用餐,最後覺得滿意了,才付錢,甚至還會給小費。

為什麼 App 設計不能學學這種模式呢?

先讓使用者體驗你的服務,就算是有限度的版本也好。當他們用得開心,覺得「欸,這個真不錯」,想要更多功能的時候,你再問他們要不要付費。這才是比較自然的流程。

使用者體驗設計領域的大師 Jakob Nielsen 提出的十大「易用性啟發法 (Usability Heuristics)」裡,第二條就講了「系統與真實世界的匹配」。簡單講,就是你的數位產品應該要符合使用者在現實生活中的預期和經驗。

不過呢,我最氣的還不是付費本身,而是那個「訂閱制」被濫用的狀況。如果你的 App 是提供雲端儲存這種持續性的服務,那月費或年費很合理。但現在很多只是一個單次功能的工具,比如一個計算機 App、一個掃描 App,也要你付月費...這就很奇怪了。例如,一個計算機 App 每月收 9.99 美元來解鎖「進階功能」?說真的,這只是開發者想賺取穩定月收入的藉口而已。

我自己是覺得,在台灣的市場環境,使用者更習慣免費下載、App 內含廣告的模式。突然要大家為了一個簡單工具付月費,接受度真的不高。這雖然聽起來像行銷問題,但它確確實實地影響了使用者體驗。

| 場景 | 討人厭的做法(很多 App 都這樣) | 比較理想的做法 |

|---|---|---|

| 初次開啟 App | 什麼都還沒看到,就先跳一個全螢幕的訂閱畫面。那個關閉的「X」還要做得超小,藏在角落。 | 先讓我自由探索啊!可以跳出一個小小的提示說「歡迎!先隨便逛逛吧~」,而不是直接擋住我的路。 |

| 使用核心功能 | 免費版只能用一兩次,或是功能閹割到幾乎沒用。每次點擊都提醒我「升級才能用喔」。 | 提供一個「夠用」的免費版。當使用者想做更進階的操作時,再跳出提示:「這個功能屬於 Pro 版,想試試看嗎?」 |

| 收費模式 | 明明是個單機工具(例如濾鏡 App),卻硬要用訂閱制,每月收錢。感覺很不老實。 | 如果是單機工具,那就一次性買斷。如果是持續性服務(像雲端同步),訂閱制才合理。給使用者選擇權。 |

| 試用期 | 提供三天免費試用,但要先綁定信用卡,而且試用期一到就「自動」扣款續訂。根本是陷阱。 | 提供真正的免費試用,或是一個功能受限的永久免費版。讓使用者真心覺得值得了,再自己「主動」去付費。 |

夠了喔,不要一直叫我升級

跟前面那個有點像,但這個更煩。就是...我已經在用你的 App 了,而且用得好好的,但你每次改版,就不停地跳出通知,拜託我、催促我、甚至是用半強迫的方式要我升級到新版本,而且通常新版還要再付一次錢。

我懂,開發者需要收入才能繼續開發更好的產品。但這種做法真的很不高明,只會讓老用戶覺得很煩。

有一句老話說:「沒壞就不要修 (If it ain't broke, don't fix it.)」。這道理在軟體上完全適用。如果我現在的版本用得很順手,它能滿足我所有的需求,我為什麼要花錢去升級一個我不熟悉、甚至可能更多問題的新版本?

我自己的經驗,就像...呃,之前 Windows 系統大更新的時候。我舊版用得好好的,但系統每天都在右下角跳通知煩你,畫面都快被蓋住了,就為了推銷他們的新軟體。我當時真的很火大。

後來我還是升級了啦...結果,新系統一開始問題超多,一堆 Bug、介面不統一、很多東西都要重新學,反而更沒效率。

重點是,升級必須要能帶來「明確的價值」,比如更好用、更省資源,而不是破壞使用者已經習慣的心智模型。使用者喜歡「辨認」勝過「回憶」,如果我升級後,所有按鈕位置都變了,那我就要花力氣去重新記憶,這就是一種傷害。

所以說,如果你要推一個付費升級,最好多學點行銷的手法。不是說要騙人,而是要去思考,怎麼讓使用者覺得「哇,升級後我能得到這個超棒的好處」,而不是讓他感覺「唉,又要被逼著掏錢了」。

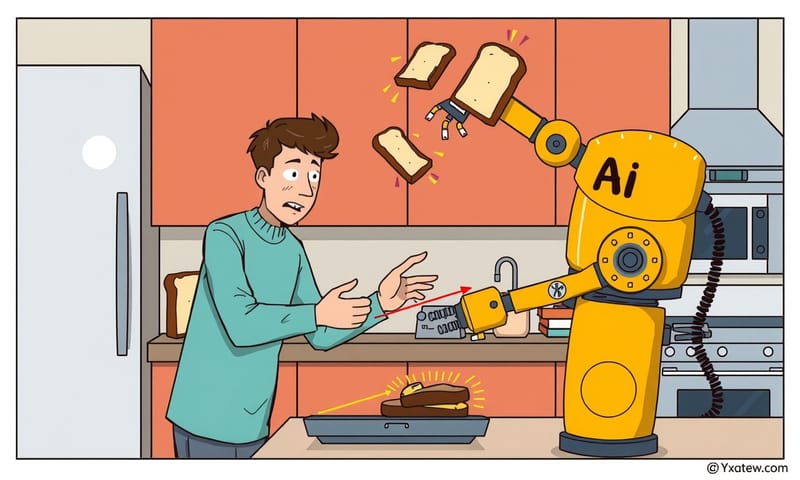

AI 這、AI 那...真的有比較聰明嗎?

唉,然後是 AI。天啊,AI。

現在好像什麼東西不加個「AI」兩個字,就不潮、不創新了。這真的變成一種...嗯,有點像幾年前的 NFT 吧,一種被濫用的流行詞。

我以前在大學時對 AI 充滿想像,但這一年來,看到它被各種亂用,真的有點反感。

一個新聞 App,本來好好的讀 RSS 就行,加了 AI,現在要我一個月付 9.99 美元,然後給我「AI 重點摘要」。這可能對某些人有用,但對我們這些想要好好閱讀原文的人來說,這根本是在貶低作者的努力。

我的待辦事項 App...現在有 AI 會「幫我」思考相關任務...結果列了一堆我根本不需要做的鳥事,我還得花時間去把它們一個個刪掉,更浪費時間了。

還有修圖軟體,我只是想簡單移除個東西,現在的「AI 移除」功能,十次有九次都把圖片弄得更糟,留下一坨模糊的怪東西。

我不是說 AI 沒用,它在很多地方確實有驚人的價值。但不是每個 App 都需要它。很多時候,它只是把一個原本夠用的 App 搞得更複雜、更耗電、更花錢而已。

而且目前的 AI 模型,不管是運算還是成本,都很高。大部分大型語言模型(LLM)都要在強大的伺服器上跑,這費用最終還是會轉嫁到消費者身上。你說用離線模型?那也要你的手機有夠強的 GPU 或 NPU 才跑得動,而且超級耗電。對大部分人來說,這根本不實際。

所以,拜託,如果 AI 功能沒有解決一個真實存在、而且很痛的問題,就不要硬加進 App 裡,那通常只是在傷害使用者體驗和他們的錢包。

使用者犯錯了,然後呢?沒然後了

人是會犯錯的嘛。在數位世界裡,我們更常犯錯,因為我們潛意識裡知道,大部分操作都可以「復原」(Undo)。但在很多 App 裡,犯錯就像走進一條死胡同,沒有地方可以回頭。

這就又回到了 Jakob Nielsen 的第三條易用性啟發法:「使用者控制權與自由 (User Control & Freedom)」。簡單講,就是要給使用者一個明顯的「緊急出口」,讓他們在不小心做錯事的時候可以輕鬆退回上一步。

最基本的就是大家熟知的 `CMD/CTRL + Z`。但很多 App,尤其是手機 App,常常忽略了這一點。

當然,一個好的設計,不只是提供後悔藥,更應該從一開始就「預防」錯誤的發生。透過清晰的介面、明確的提示,讓使用者不容易犯錯。

但...就算設計再好,意外還是會發生。這時候,「復原」就變得很重要。不過呢,「復原」也不是萬能丹。

你想想看,在一台用了五年的舊手機上,你用一個修圖 App 做了一個很複雜的模糊效果,結果不滿意,你按了一下「復_復原」,結果手機畫面卡住了十秒鐘...這種體驗,是不是比不能復原更讓人抓狂?

我想說的不是不要做復原功能。而是開發者應該要更聰明一點,去考慮使用者的裝置效能。也許在比較舊的裝置上,某些特別耗資源的功能,它的復原機制就該用不同的方式處理,或者至少要提醒使用者這個操作會很慢。

一個好的設計,會預先考慮各種可能的錯誤情境,然後提供一個讓使用者不用付出太大心力成本就能逃脫的方案。這才是真正的「自由」。

所以說,核心到底是什麼?

講了這麼多...其實核心概念很簡單,就是同理心吧。把使用者當成一個活生生的人,而不是一個只會點擊和付錢的數據。

設計 App 的時候,多花點時間去想想:如果我自己是使用者,我會喜歡被這樣對待嗎?我會覺得煩嗎?我會覺得被尊重嗎?

很多時候,答案就很明顯了。

那你呢?你最受不了哪種 App 的反人類設計?或是有沒有我沒提到的「經典」地雷?在下面留言聊聊吧。