從這裡開始行動 - 快速掌握AI創業新潮流,提升模型效能、資源配置與全球競爭力

- 列出現有硬體運算資源,7天內評估是否支援CUDA加速。

可直接提升模型訓練與推論速度,有效縮短開發週期並減少雲端成本。

- 鎖定低於10%預算的本地化部署方案,優先測試中國或新興市場開源工具。

降低依賴國際雲服務,提高自主性,同時分散地緣風險。

- *追蹤Nvidia及主要GPU供應商的新補貼政策,每月更新一次*。

*即時掌握最新優惠,可減輕採購壓力並協助擴充基礎設施*。

- *檢查團隊技術棧是否同時涵蓋Linux、Web3及多平台LLM測試*。

*強化跨界整合能力,有利打造差異化產品並搶占多元市場入口*。

看懂Nvidia如何用CUDA改變AI新創局勢

Nvidia最近搞的這個「矽晶馬歇爾計劃」,老實講,早就不單只是個隱喻了。他們直接動起來,用各式補貼方式把GPU撒向美國新創,手法也相當徹底 - 欸,說穿了,就是為了把整批開發者深深綁進CUDA生態圈裡面,然後根本無法抽身。而中國那頭的DeepSeek,又是一回事,他們靠著一套更節省成本、效率又高的硬體組合,把局勢打翻天。結果,就憑這種玩法,人家真做出了可以跟GPT-4平起平坐的大型模型。很厲害啦。不知怎地...世界開始分裂成明顯兩派。一邊是大家耳熟能詳的CUDA系統;另一邊則悄悄冒出所謂「深圳堆疊」的新技術族群。甚至,你還會聽到有股「人民堆疊」(The People's Stack)也愈來愈響亮了,那玩意兒完全去中心化、很社群導向,基本架構是Linux再加Web3,加上眾人齊心維運的一套開放基礎設施。

其實我想,不妨回顧一下 - 從那些預測(或者幻想?)到今天眼前這幕現實,是怎麼發展過來的。今年1月時,我曾經拋了一句挺不服輸的假設:說Nvidia八成要重演什麼科技馬歇爾方案,而中國方面則會憑機敏和節流反擊,各大AI基建因此裂成對抗型陣營。當下唯一煩惱就是,「那場開源DeepSeek盛會是否剛走進門口,其實馬上就碰壁結束?」一直到2025年5月現在,看著狀況一路演變,好像 - 嗯,大半都兌現了。不騙你,有一句(真的假的啊)據說流行好久的中國諺語:「願你活在有趣時代。」我想,我們真的被困在這一句話裡......好吧,此刻只怕比自己預期得更加離奇。

其實我想,不妨回顧一下 - 從那些預測(或者幻想?)到今天眼前這幕現實,是怎麼發展過來的。今年1月時,我曾經拋了一句挺不服輸的假設:說Nvidia八成要重演什麼科技馬歇爾方案,而中國方面則會憑機敏和節流反擊,各大AI基建因此裂成對抗型陣營。當下唯一煩惱就是,「那場開源DeepSeek盛會是否剛走進門口,其實馬上就碰壁結束?」一直到2025年5月現在,看著狀況一路演變,好像 - 嗯,大半都兌現了。不騙你,有一句(真的假的啊)據說流行好久的中國諺語:「願你活在有趣時代。」我想,我們真的被困在這一句話裡......好吧,此刻只怕比自己預期得更加離奇。

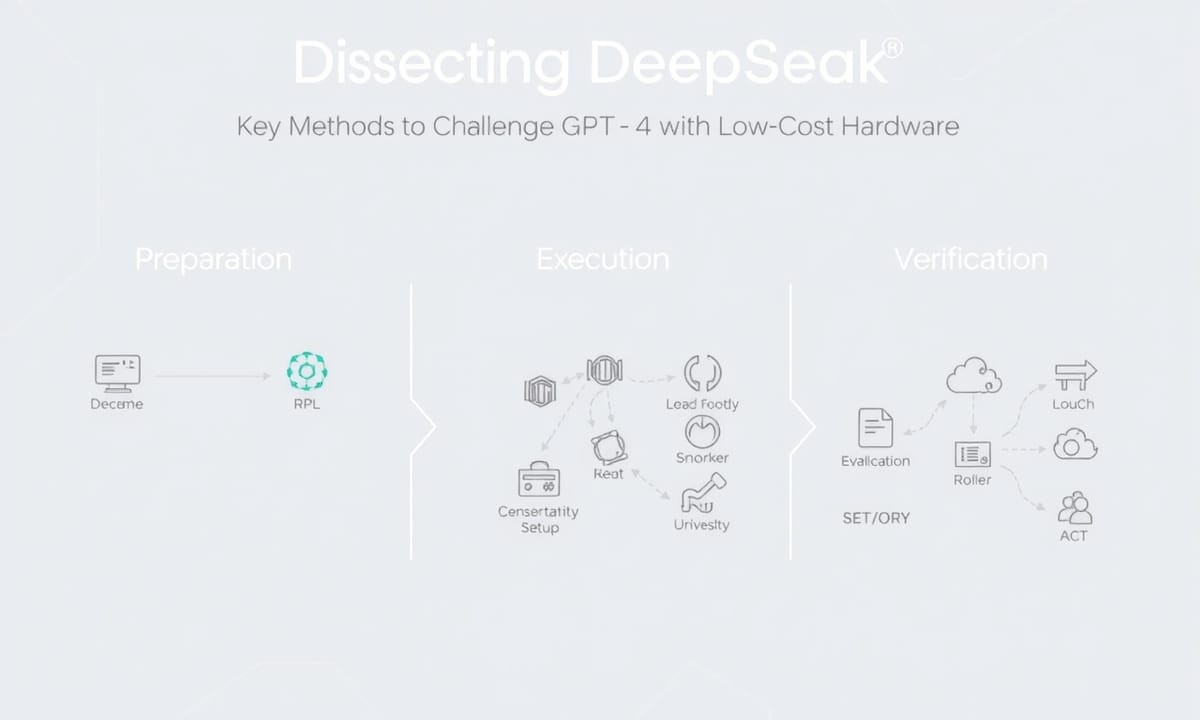

拆解DeepSeek用低成本硬體挑戰GPT-4的關鍵手法

今年年初,Nvidia市值一度掉了超過$600 billion。唉,數字實在有點嚇人。不過說真的,他們好像完全沒想過後退,反而越陷越深 - 你知道嗎,他們還在持續擴張自己的勢力圈,例如推Nvidia Inception計畫什麼的,又或者乾脆跟雲端服務業者深度合作(欸,比方說Google Cloud直接給Y Combinator新創一大把GPU點數),給初創團隊鋪路開綠燈,但背後其實總得捆著條件走 - 全部必須緊跟CUDA平台。這種玩法,不只是純粹商戰,嗯…還挺有「生態封鎖」意味,就是你愈來愈難脫離他的規格、工具,把整個產業鏈一步步網羅起來。欸?歷史上也見怪不怪啦:IBM控主機那時候是這套邏輯;Microsoft在PC桌面混戰也是差不多一招;再往軍工看,Lockheed操控航空標準,同樣如出一轍。

至於中國這頭嘛,新崛起的DeepSeek勢力,有點意思啊 - 他們等於打破了不少傳統印象。說簡單點,其R1跟R1-Zero兩款模型都是用A800 GPU訓練出來的(順便插句嘴,就是那批受美國出口限制時還能繞得過法規的型號),結果居然只花$5.6 million就摸到GPT-4級別表現。有的人本來各種質疑,可是最近資訊審查、小道消息,再加上開源社群親自複現,都逐漸證明人家並沒有虛報。這下,好像誰還能多講什麼似的。

至於中國這頭嘛,新崛起的DeepSeek勢力,有點意思啊 - 他們等於打破了不少傳統印象。說簡單點,其R1跟R1-Zero兩款模型都是用A800 GPU訓練出來的(順便插句嘴,就是那批受美國出口限制時還能繞得過法規的型號),結果居然只花$5.6 million就摸到GPT-4級別表現。有的人本來各種質疑,可是最近資訊審查、小道消息,再加上開源社群親自複現,都逐漸證明人家並沒有虛報。這下,好像誰還能多講什麼似的。

比較CUDA與深圳Stack:全球AI基礎架構如何分裂

他們的網路應用程式,不論遭遇DDoS攻擊與否,在中國的應用商店早已一舉超越ChatGPT。這點講實在話,跟日本八〇年代那波產業爆發多少有點像 - 當年那些技術突破不只是死板的硬核堆砌,更背後反映一種「以約束為燃料」的哲學啊。誰能想到限制有時真成催化劑呢?嗯,有意思。

## ⚔️ 技術堆疊分流:CUDA碰撞深圳狂潮

最近全球AI基建搞得很分裂吧。有種兩強相爭、互不搭調的大格局快定型:

🔵 **西方那套**嘛,以CUDA、cuDNN、TensorRT等為中心,其實重點是追求極速,但本質就是個封閉圈子。

🔴 **深圳隊伍**則拉著華為Ascend晶片、百度PaddlePaddle和自己琢磨出來、本地化加速過的自家編譯器等幾匹馬,全力優化給國內矽基硬體陣容跑。

話說這劇情逐漸演變得像AI世界裡頭新版瀏覽器大戰。不知道你會不會覺得,跨平台合作真的越來越稀罕了,本位思考下誤傷對方家的最佳化時有耳聞,一不小心就讓可攜性跟通用性走上岔路;唉呀,阻礙重重啦。

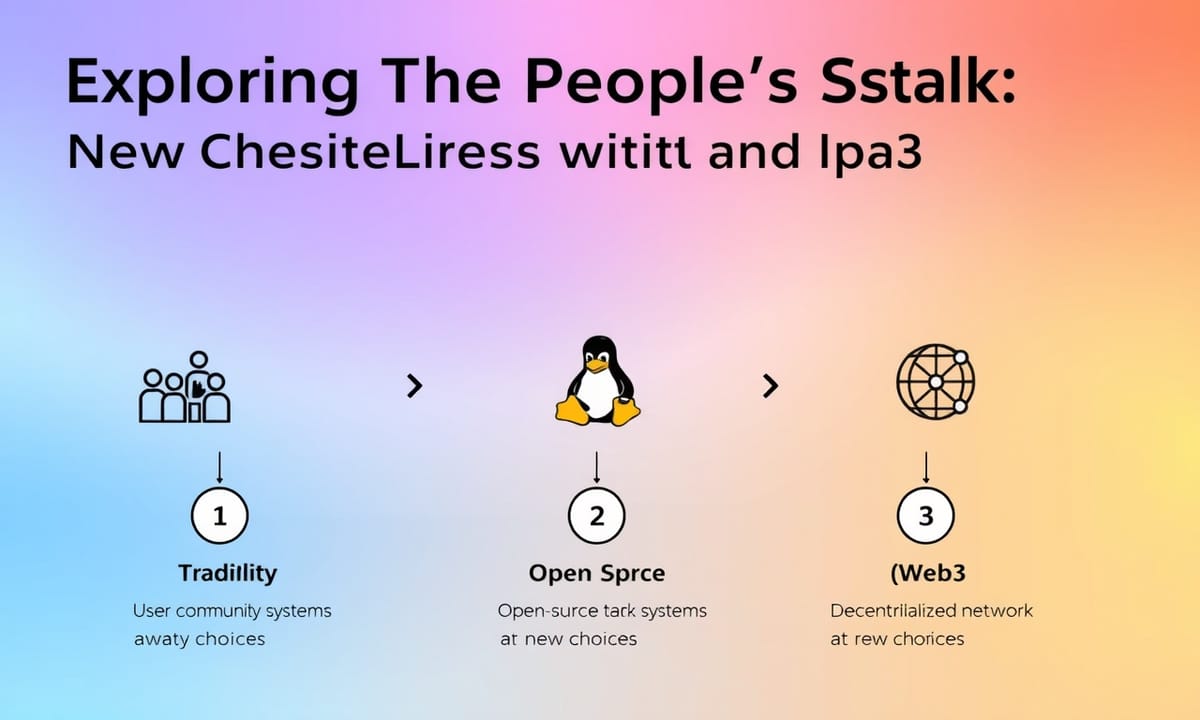

## 🌐 人民技術棧之路:Linux串Web3另闢蹊徑?

咳,也不是只有雙軌競賽悄然壟斷整個畫布……另一條線其實正在暗中生根。有些人開始回應開放網絡、開源協作及去中心初衷,醞釀所謂**人民技術棧(The People’s Stack)**的新模式。它混合三大基座,共築類全球共創結構,看起來似乎蠻敢拼:

🐧 Linux 作為萬眾可自由運轉的底層設施

🧱 Web3 提供協作與所有權保障,用戶各安其位

🌍 社群齊手打造、推廣的開源AI(講難聽點,就是人人都想摻一腳)

細究其支撐脈絡,有下列要角:

- **UXL Foundation** - 借助Intel oneAPI規避全靠CUDA之困境,把GPU算力門檻打破。

- **Bittensor** - 獎勵任何貢獻者,以虛擬貨幣模式驅動AI訓練去中心網絡。

- **開源大型語言模型(Open-weight LLMs)** - Yi、Mistral還有LLaMA這幾尊山頭,你甚至能透過IPFS或其它分散式管道自由分享載入資料集。

- **ZKML(零知識機器學習)** - 說穿了,是個讓推論兼顧隱私保護的方法工具,保證深藏功與名不外洩。

事情好像總是不太會按照直線進行,人搞科技,人也被科技反噬過吧(笑)。

## ⚔️ 技術堆疊分流:CUDA碰撞深圳狂潮

最近全球AI基建搞得很分裂吧。有種兩強相爭、互不搭調的大格局快定型:

🔵 **西方那套**嘛,以CUDA、cuDNN、TensorRT等為中心,其實重點是追求極速,但本質就是個封閉圈子。

🔴 **深圳隊伍**則拉著華為Ascend晶片、百度PaddlePaddle和自己琢磨出來、本地化加速過的自家編譯器等幾匹馬,全力優化給國內矽基硬體陣容跑。

話說這劇情逐漸演變得像AI世界裡頭新版瀏覽器大戰。不知道你會不會覺得,跨平台合作真的越來越稀罕了,本位思考下誤傷對方家的最佳化時有耳聞,一不小心就讓可攜性跟通用性走上岔路;唉呀,阻礙重重啦。

## 🌐 人民技術棧之路:Linux串Web3另闢蹊徑?

咳,也不是只有雙軌競賽悄然壟斷整個畫布……另一條線其實正在暗中生根。有些人開始回應開放網絡、開源協作及去中心初衷,醞釀所謂**人民技術棧(The People’s Stack)**的新模式。它混合三大基座,共築類全球共創結構,看起來似乎蠻敢拼:

🐧 Linux 作為萬眾可自由運轉的底層設施

🧱 Web3 提供協作與所有權保障,用戶各安其位

🌍 社群齊手打造、推廣的開源AI(講難聽點,就是人人都想摻一腳)

細究其支撐脈絡,有下列要角:

- **UXL Foundation** - 借助Intel oneAPI規避全靠CUDA之困境,把GPU算力門檻打破。

- **Bittensor** - 獎勵任何貢獻者,以虛擬貨幣模式驅動AI訓練去中心網絡。

- **開源大型語言模型(Open-weight LLMs)** - Yi、Mistral還有LLaMA這幾尊山頭,你甚至能透過IPFS或其它分散式管道自由分享載入資料集。

- **ZKML(零知識機器學習)** - 說穿了,是個讓推論兼顧隱私保護的方法工具,保證深藏功與名不外洩。

事情好像總是不太會按照直線進行,人搞科技,人也被科技反噬過吧(笑)。

探索The People's Stack:Linux、Web3帶來的新選擇

DAO(去中心化自治組織)這幾年好像忽然變得很日常,現在的技術社群,只要談到資金、開發或資料策展什麼的 - 誰還沒碰過DAO?目前最火的用途,大概就是用來搞模型複製啦、協調各種數據集,還有那堆天天冒出來的新工具。嗯,不過話說回來,主流討論幾乎都圍著GPU還有各種開發框架轉個不停……可是你細想一下,CUDA啊PaddlePaddle也好,甚至Bittensor那一套系統,其實他們共同的底子,就是Linux耶。這玩意看似平凡無奇,但坦白說,它在AI生態內差不多被奉為神一般基石了 - 大家私底下根本不會去質疑它,不管你是在雲端還是在自己家裡玩,都跑不掉嘛;講直接點,有誰沒用過?圈內人早就有默契了。

然後其實啊,我覺得所謂“選擇技術”這事,如今越看越像一場價值表態。別誤會,我不是酸;只是明顯感受到大家路線分歧大,很難假裝只是一堆規格選秀。我目前正糾結於某種嘗試—說是第三路徑吧—搞不清最後走成怎樣,只知道測東試西停不下來。有時候反覆在ChatGPT、Claude和Grok之間切換,又忍不住試Qwen、Mistral、LLaMA……手邊又剛好有Lovable.dev配Cursor或Bolt.new,總之就是東拼西湊地交錯著混搭。有意思的是,我開始摸索屬於自己的輕量小工具,小型界面等等,也許比較貼近People's Stack倡導那種「自力救濟」啦。不太確定啦,不過真心覺得滿適合現在節奏。

眼下正同步醞釀幾個項目 -

- 🛰️ Zwartify Design LinkTree:專注微模組,自已起手替代Linktree,各類超連結、程式小掛件全包進去,比現成服務自由太多。

- 📊 Infographika:簡單點講,就是視覺+分析的小實驗,把AI算出的數據混進部落格標題,看圖抓重點,不再是文字牆(唉,被塞資料炸一次就懂)。

- 🌊 Flotsam:這玩意能把訂閱記錄做成動畫浮動介面,你付了哪些月費,一目瞭然,而且畫面像河流一樣流動。支援查詢、自動更新什麼的;我壓根兒設計給自己減壓,所以水紋互動元素很多,畢竟財務管理容易焦慮嘛。不限私人,公司行號想整合其實也挺方便。(欸?寫到這覺得腦袋亂糟糟,再稍微喘口氣。)

該說明天又會腦補哪些新流程嗎?或者有人更怪奇需求拿出來切磋…

然後其實啊,我覺得所謂“選擇技術”這事,如今越看越像一場價值表態。別誤會,我不是酸;只是明顯感受到大家路線分歧大,很難假裝只是一堆規格選秀。我目前正糾結於某種嘗試—說是第三路徑吧—搞不清最後走成怎樣,只知道測東試西停不下來。有時候反覆在ChatGPT、Claude和Grok之間切換,又忍不住試Qwen、Mistral、LLaMA……手邊又剛好有Lovable.dev配Cursor或Bolt.new,總之就是東拼西湊地交錯著混搭。有意思的是,我開始摸索屬於自己的輕量小工具,小型界面等等,也許比較貼近People's Stack倡導那種「自力救濟」啦。不太確定啦,不過真心覺得滿適合現在節奏。

眼下正同步醞釀幾個項目 -

- 🛰️ Zwartify Design LinkTree:專注微模組,自已起手替代Linktree,各類超連結、程式小掛件全包進去,比現成服務自由太多。

- 📊 Infographika:簡單點講,就是視覺+分析的小實驗,把AI算出的數據混進部落格標題,看圖抓重點,不再是文字牆(唉,被塞資料炸一次就懂)。

- 🌊 Flotsam:這玩意能把訂閱記錄做成動畫浮動介面,你付了哪些月費,一目瞭然,而且畫面像河流一樣流動。支援查詢、自動更新什麼的;我壓根兒設計給自己減壓,所以水紋互動元素很多,畢竟財務管理容易焦慮嘛。不限私人,公司行號想整合其實也挺方便。(欸?寫到這覺得腦袋亂糟糟,再稍微喘口氣。)

該說明天又會腦補哪些新流程嗎?或者有人更怪奇需求拿出來切磋…

追蹤Nvidia啟動補貼政策後對生態圈的影響

JealousGPT,嗯...你要我說它是什麼,其實有點難用一個詞說清楚。這東西原則上是一個挺異想天開的平台嘛,它強調模型間競爭,老實講還帶點「鬥獸場」那種氣味在。你能把 ChatGPT、Claude、DeepSeek、Grok、Mistral 等大語言模型丟進來讓它們同場較勁 - 不只是運算能力對決,而是希望藉由激起彼此的嫉妒或勝負心,把它們推到更高的狀態。就像是刺激「競技本能」吧,我猜?反正,同步評測用戶體驗又可以讓各家AI現場較量,而且設計上也允許引導這些冷冰冰的程式產生看似情緒化(可能只有工程師自以為懂)的反應。

話講回來,它最初打著壓力測試互通性的旗號,不光只檢驗API而已,更進一步試圖找出那些涉及人機關係的新設計路徑。例如,要怎麼設計一套真的會競爭或者模仿、甚至協作同步風格的介面呢?JealousGPT 乾脆走了一條混搭路數:結合 Figma 類型那種大家可共享編輯提示文字的方便,加上 LLM 間彼此捉對廝殺,有夠 Mortal Kombat 嗎?偶爾蠻好笑。不過,它又不是純娛樂,產品重心其實放在 prompt OS 行為模型原型 - 總之,就是在推動本地優先啦,主張代理人得掌控全局,用戶需求掛帥這些事。

至於人工智慧接下來該往哪裡去,不如直接攤開三條路線:

第一,「企業雲端」。OK USA!現在很明顯,大多商用 AI 平台都被巨頭公司牢牢抓住。用戶跟開發者頂多建東西疊功能,結果基礎權限和核心資產,一樣都是屬於那些控制中心化 API、封閉系統的大企業手裡。而且習慣順便把你的行為數據偷偷撈走,看似給你自由,實際啥都管得死死。

第二,「主權技術棧」。中國就是經典範例,他們打造自己的完整AI產業鏈:晶片、生產流程一直到終端部署,全數關門自己玩,只給國內廠商及有資質團隊參與。政策保護色彩超級濃烈,就像獨立園區,只要一腳踏入,人家就對你所有流程了如指掌… 講白了,是自主沒錯,但外界很難摸透這團複雜生態。

第三,那個「人民技術棧」(Holistic Earth分散架構),聽名字感覺就另類一點。他們想做的是偏向公民自治、本地可控、一切交回使用者跟社群自己管理。有沒有辦法落實尚未可知,可是在倡議聲浪愈來愈大的時代下,大夥兒還真希望平台未來能做到真正用戶參與 - 欸,你懂我意思齁?總歸一句,各自都有千秋啦。

話講回來,它最初打著壓力測試互通性的旗號,不光只檢驗API而已,更進一步試圖找出那些涉及人機關係的新設計路徑。例如,要怎麼設計一套真的會競爭或者模仿、甚至協作同步風格的介面呢?JealousGPT 乾脆走了一條混搭路數:結合 Figma 類型那種大家可共享編輯提示文字的方便,加上 LLM 間彼此捉對廝殺,有夠 Mortal Kombat 嗎?偶爾蠻好笑。不過,它又不是純娛樂,產品重心其實放在 prompt OS 行為模型原型 - 總之,就是在推動本地優先啦,主張代理人得掌控全局,用戶需求掛帥這些事。

至於人工智慧接下來該往哪裡去,不如直接攤開三條路線:

第一,「企業雲端」。OK USA!現在很明顯,大多商用 AI 平台都被巨頭公司牢牢抓住。用戶跟開發者頂多建東西疊功能,結果基礎權限和核心資產,一樣都是屬於那些控制中心化 API、封閉系統的大企業手裡。而且習慣順便把你的行為數據偷偷撈走,看似給你自由,實際啥都管得死死。

第二,「主權技術棧」。中國就是經典範例,他們打造自己的完整AI產業鏈:晶片、生產流程一直到終端部署,全數關門自己玩,只給國內廠商及有資質團隊參與。政策保護色彩超級濃烈,就像獨立園區,只要一腳踏入,人家就對你所有流程了如指掌… 講白了,是自主沒錯,但外界很難摸透這團複雜生態。

第三,那個「人民技術棧」(Holistic Earth分散架構),聽名字感覺就另類一點。他們想做的是偏向公民自治、本地可控、一切交回使用者跟社群自己管理。有沒有辦法落實尚未可知,可是在倡議聲浪愈來愈大的時代下,大夥兒還真希望平台未來能做到真正用戶參與 - 欸,你懂我意思齁?總歸一句,各自都有千秋啦。

了解中國DeepSeek帶來的高效模型革命思維

「所謂開放權重嘛。這主張聽來雖然帶點理想色彩,骨子裡其實就是要讓一大群人一起動手、自己參與、看得見所有細節。它用上DAO治理,連運作規則都能共商,還可以搬到你自家設備或者和一堆朋友架成聯盟網路那種去跑。有意思的是,喔對,其實表現速度眼下可能比起那些老派系統確實慢了一拍,有點像提著燈籠找出口。但在某些特定場景,不知怎的說不定還能殺出新玩法,加速甚至突破,好吧,就是有點賭未來的味道。」

-去中心化、聯邦結構

-模型全部攤開查驗

-誰都可捲進建構流程

## 🛠️ 人民技術棧上的各路應用 - 閒聊一下 ##

**平行世界版瀏覽器(暫叫人民客戶端啦)**

- **完全分散的AI瀏覽器:** 比起Brave或Arc還多了把LLM Copilot那類東西擺進去,全程由本地LLaMA推,可支援本地為優先儲存再外加IPFS。一句話,你的數據走不到天邊公司眼底。

- **搜索零追蹤:** 嗯……靠P2P爬蟲合力搜尋訊息,結果排序是DAO討論決的,而不是那種業配/廣告模式隨機亂插旗。

- **內嵌迷你型AI代理人:** 你如果熟Tampermonkey那感覺──可以直接在自己的瀏覽器裡部署、自家掌控的小AI。

**_背後技術選用簡單攤出來:_** LLaMA / Mistral(偏向前端)、WebAssembly、Bun.js,以及IPFS跟Filecoin,就差沒寫地表鍊了欸。

⸻

## **Web3 藝文混搭組合技 - 稍微側寫一下** ##

- **集體生產生成式藝術品:** 玩家們輸入提示詞,用像SDXL或Kandinsky這種開源權重模型,直接在線上一輪合作創作。某程度,也是種現場即興演出。

-去中心化、聯邦結構

-模型全部攤開查驗

-誰都可捲進建構流程

## 🛠️ 人民技術棧上的各路應用 - 閒聊一下 ##

**平行世界版瀏覽器(暫叫人民客戶端啦)**

- **完全分散的AI瀏覽器:** 比起Brave或Arc還多了把LLM Copilot那類東西擺進去,全程由本地LLaMA推,可支援本地為優先儲存再外加IPFS。一句話,你的數據走不到天邊公司眼底。

- **搜索零追蹤:** 嗯……靠P2P爬蟲合力搜尋訊息,結果排序是DAO討論決的,而不是那種業配/廣告模式隨機亂插旗。

- **內嵌迷你型AI代理人:** 你如果熟Tampermonkey那感覺──可以直接在自己的瀏覽器裡部署、自家掌控的小AI。

**_背後技術選用簡單攤出來:_** LLaMA / Mistral(偏向前端)、WebAssembly、Bun.js,以及IPFS跟Filecoin,就差沒寫地表鍊了欸。

⸻

## **Web3 藝文混搭組合技 - 稍微側寫一下** ##

- **集體生產生成式藝術品:** 玩家們輸入提示詞,用像SDXL或Kandinsky這種開源權重模型,直接在線上一輪合作創作。某程度,也是種現場即興演出。

分析跨平台LLM測試及JealousGPT設計理念

**AI Muse Protocols** 這一塊,其實有點像集體合資的數位藝文研究社啦,只是背後搞的是 DAO,整個組織鬆散又自治,有時候想想就覺得這種模型真的能跑下去嗎?說穿了,它們拉攏一群人來決定、出錢,然後著眼很明確的文化題材 - 什麼 AfroFuturism 啦、Indigenous AI 呀 - 特別衝著那些話語權本來比較弱的小圈子,希望硬是推廣多元敘事。有意思的是,它結合 ZKML 跟 IPNFTs,連 ENS 或 WalletAuth 都抓進來湊熱鬧。技術上會玩一套零知識證明,就是所謂 ZK-Proven Art Authenticity,把創作驗證卡得死死的,但又堅持不露出授權資料背後的細節,就是想平衡作品真偽鑑別跟作者智財保障,看起來好像蠻矛盾...嗯,不過手法確實新鮮。

再講 **Alt-Social Platforms** 嘛,其實現在這些「可自家裝好直接用」的大型語言模型替代平台,很明顯朝不靠雲端伺服器方向在走,用戶誰都可以把整個模型扔本地跑 - 當成你私人的社群夥伴或管理員,用久還滿耐用。你甚至可以選 Nostr 或 Farcaster 協議灌到手機裡,那些分散訊息流全都自己抓自己控。然後最特別的大概就是那類 ElevenLabs 語音系統:每個人錄下來自己的聲音檔案,反正就保存在你家電腦裡,你要叫機器讀你的郵件用你的聲音它也行。相關技術名稱也很熟悉啦:Whisper 處理聽寫、ElevenLabs 生成人聲,再加 Ollama、LM Studio 給 LLM 本地運算打底,一路搭配 SQLite、Nostr 與 Farcaster 做訊息收斂與管道...聽起來很帥但第一次弄真的累死人,好吧。

然後談到 **People's Governance Layer**,這東西主張啥?簡單說就是把規則改讓社群公投。例如 Model Governance DAO,就是開放給所有用戶表決要不要幫 LLM 微調,或怎麼部署才公平安全;而道德稽查區(Ethical Checkpoints)則負責守住界線,例如制定明訂哪些敏感經歷或受害內容該完全排除進資料池(其實現場爭議也不少)。插件跟工具面的新增同樣必須走共治流程,不是一拍腦門就上。我一直很好奇,等到超多人參與,各種糾紛丟過來,大夥是不是還能玩得那麼愉快……總之理念不錯,但現實中可能常閃失。

再講 **Alt-Social Platforms** 嘛,其實現在這些「可自家裝好直接用」的大型語言模型替代平台,很明顯朝不靠雲端伺服器方向在走,用戶誰都可以把整個模型扔本地跑 - 當成你私人的社群夥伴或管理員,用久還滿耐用。你甚至可以選 Nostr 或 Farcaster 協議灌到手機裡,那些分散訊息流全都自己抓自己控。然後最特別的大概就是那類 ElevenLabs 語音系統:每個人錄下來自己的聲音檔案,反正就保存在你家電腦裡,你要叫機器讀你的郵件用你的聲音它也行。相關技術名稱也很熟悉啦:Whisper 處理聽寫、ElevenLabs 生成人聲,再加 Ollama、LM Studio 給 LLM 本地運算打底,一路搭配 SQLite、Nostr 與 Farcaster 做訊息收斂與管道...聽起來很帥但第一次弄真的累死人,好吧。

然後談到 **People's Governance Layer**,這東西主張啥?簡單說就是把規則改讓社群公投。例如 Model Governance DAO,就是開放給所有用戶表決要不要幫 LLM 微調,或怎麼部署才公平安全;而道德稽查區(Ethical Checkpoints)則負責守住界線,例如制定明訂哪些敏感經歷或受害內容該完全排除進資料池(其實現場爭議也不少)。插件跟工具面的新增同樣必須走共治流程,不是一拍腦門就上。我一直很好奇,等到超多人參與,各種糾紛丟過來,大夥是不是還能玩得那麼愉快……總之理念不錯,但現實中可能常閃失。

挖掘People's Stack可催生哪些去中心化應用場景

這段我其實斷斷續續寫了好幾次。嗯...好啦,主體是在講Coordinape、Aragon、Snapshot跟Ceramic搭起來的一套生態系,繞著幾個有點重要又很雜亂的主題打轉。不過,我先拆幾塊出來聊一下好了。

## 韌性邊緣網絡

- **可離線運作的AI代理人:** 有些時候科技也得落地嘛。這類技術設計,本意就是要頂住像天災、訊號掉到不行的偏鄉—你知道那種醫療啊,或臨時教學現場。

- **太陽能驅動的AI套件:** 他們是怎樣拼湊?主要靠Raspberry Pi+Intel GPU+LLaMA,就砍成單價約100美元整包全上,其實不貴。

- **Mesh代理人:** 這一塊扯到Bittensor搞出的節點,用對等架構玩推論外加代幣獎勵制,有點像自給自足的小型網絡蜂巢那味兒。

_所以呢,案例就直接掉下去,人道救援是一條路,也有一些比較敏感—政治異議派用;甚至把它轉成公共事業,不綁中心機關也可以通。_

## 人民持有的訓練基礎設施

- **分散式GPU資源池:** 這不是中心化大怪獸,是DAO治理,誰用誰管理(Akash模式挺像),訓練端算力通融大家用。

- **激勵型資料策展:** 資料集標籤還真不是白工—社群自組切入後,要嘛標記要嘛重混,一拍兩散就直接拿加密貨幣當報酬哦。

- **在地化模型:** 有意思的是有人玩起合作社,把訓練焦點打向某一地語言或文化角度,多元碎片自己守起來。

_相關底層硬體軟體堆疊還包括Gensyn、Bittensor本尊、RedPajama、Dolma和The Stack,好像Web3原版HuggingFace近年聲音也滿大。_

**🧩 額外構想**

• 非以銷售推廣為目的的AI驅動瀏覽器助手

• 支援多使用者即時協同(像Figma嫁接GPT)的提示式編輯平台

• 打造去中心化「記憶宮殿」式儲存資料服務

• 試做全新Alt-YouTube—核心仍是分散式運算結合共治方式

🤝 咦,如果你看到哪個點突然眼睛亮了,有在涉獵相近圈子,也許該敲一下門一起亂入開發吧?

## 🧭 前路展望

現在拼命往AI未來蓋房子時,也是撞上一道詭異選擇:

> _「我們到底是真的讓工具回頭助人,還是自己摸著良心變成工具附屬物?」_

The People's Stack要推翻那種監控大資本與國家孤島搞封鎖的格局,就是這麼直球。不扯其他廢話,我是真的會默默想 - 其實世界可能沒什麼純淨解答,只能繞著困惑走下去吧。

## 韌性邊緣網絡

- **可離線運作的AI代理人:** 有些時候科技也得落地嘛。這類技術設計,本意就是要頂住像天災、訊號掉到不行的偏鄉—你知道那種醫療啊,或臨時教學現場。

- **太陽能驅動的AI套件:** 他們是怎樣拼湊?主要靠Raspberry Pi+Intel GPU+LLaMA,就砍成單價約100美元整包全上,其實不貴。

- **Mesh代理人:** 這一塊扯到Bittensor搞出的節點,用對等架構玩推論外加代幣獎勵制,有點像自給自足的小型網絡蜂巢那味兒。

_所以呢,案例就直接掉下去,人道救援是一條路,也有一些比較敏感—政治異議派用;甚至把它轉成公共事業,不綁中心機關也可以通。_

## 人民持有的訓練基礎設施

- **分散式GPU資源池:** 這不是中心化大怪獸,是DAO治理,誰用誰管理(Akash模式挺像),訓練端算力通融大家用。

- **激勵型資料策展:** 資料集標籤還真不是白工—社群自組切入後,要嘛標記要嘛重混,一拍兩散就直接拿加密貨幣當報酬哦。

- **在地化模型:** 有意思的是有人玩起合作社,把訓練焦點打向某一地語言或文化角度,多元碎片自己守起來。

_相關底層硬體軟體堆疊還包括Gensyn、Bittensor本尊、RedPajama、Dolma和The Stack,好像Web3原版HuggingFace近年聲音也滿大。_

**🧩 額外構想**

• 非以銷售推廣為目的的AI驅動瀏覽器助手

• 支援多使用者即時協同(像Figma嫁接GPT)的提示式編輯平台

• 打造去中心化「記憶宮殿」式儲存資料服務

• 試做全新Alt-YouTube—核心仍是分散式運算結合共治方式

🤝 咦,如果你看到哪個點突然眼睛亮了,有在涉獵相近圈子,也許該敲一下門一起亂入開發吧?

## 🧭 前路展望

現在拼命往AI未來蓋房子時,也是撞上一道詭異選擇:

> _「我們到底是真的讓工具回頭助人,還是自己摸著良心變成工具附屬物?」_

The People's Stack要推翻那種監控大資本與國家孤島搞封鎖的格局,就是這麼直球。不扯其他廢話,我是真的會默默想 - 其實世界可能沒什麼純淨解答,只能繞著困惑走下去吧。

詢問哪些人可參與共建社群型開放AI工具

坦白講,這新聞讓人有點驚了一下,也可能我昨晚沒睡好…總之是這樣 - Kristian Zwart 於2025-05-14 放話出來:Nvidia 的「Silicon Marshall Plan」咻一下就跨到了全球級規模,而且還獲得了總統層面的直接推動。嗯,有點厲害。你知道嗎?最近 Nvidia 才跟 Donald Trump 還有沙烏地阿拉伯王儲 Mohammed bin Salman 穿針引線搞定了一份數十億美元級別的 AI 合作協議。(其實本來以為只是政治角力罷了)

Zwart 就像他之前在那邊預告的:「超過18,000片 Blackwell GPU 現正準備送往沙國,對象包括 HUMAIN、Aramco Digital 和 SDAIA 之類人工智慧工廠。」你說會不會太浮誇?偏偏還是真的。順帶一提,再加碼的基礎建設也上看80億美元,全給 AI 主權城市塞滿 NVIDIA 晶片喔。

事情更微妙的是,美國原本祭出的 GPU 出口限制(Biden's export curbs),現在已經整個撤掉了。CUDA 跟各種硬體終於能流通得自在,Trump 新端出的策略倒變成「trusted partner」,徹底轉向企業做老大路線,那些嚴苛的 AI 技術擴散法則忽然都蒸發,讓人不禁想問:「蛤?」但局勢就是這麼神展開。

接下來更深層一點的詮釋是 - Zwart 強調,不光升級技術工具,而是在地緣政治層面玩一場「CUDA capture」戰略遊戲。他搬出自己過去預測的一句話:「Nvidia 很快會藉由大量低價貸放 GPU 給美國新創公司……」(也只能說先見之明),而且呼籲未來決勝關鍵要靠人機協作網絡,而不是瘋狂堆積算力。

除此之外,他直球強調,瀏覽器、數位工具、生態系文化什麼的,都該優先服務真用戶及多元價值觀,不要老是淪為演算法或廣告收割場。我看到最後一行忍不住默念一句:真心希望別又是雷聲大雨點小啦。

(參考來源:Kristian Zwart,zwartifydesign.lovable.app,2025)

Zwart 就像他之前在那邊預告的:「超過18,000片 Blackwell GPU 現正準備送往沙國,對象包括 HUMAIN、Aramco Digital 和 SDAIA 之類人工智慧工廠。」你說會不會太浮誇?偏偏還是真的。順帶一提,再加碼的基礎建設也上看80億美元,全給 AI 主權城市塞滿 NVIDIA 晶片喔。

事情更微妙的是,美國原本祭出的 GPU 出口限制(Biden's export curbs),現在已經整個撤掉了。CUDA 跟各種硬體終於能流通得自在,Trump 新端出的策略倒變成「trusted partner」,徹底轉向企業做老大路線,那些嚴苛的 AI 技術擴散法則忽然都蒸發,讓人不禁想問:「蛤?」但局勢就是這麼神展開。

接下來更深層一點的詮釋是 - Zwart 強調,不光升級技術工具,而是在地緣政治層面玩一場「CUDA capture」戰略遊戲。他搬出自己過去預測的一句話:「Nvidia 很快會藉由大量低價貸放 GPU 給美國新創公司……」(也只能說先見之明),而且呼籲未來決勝關鍵要靠人機協作網絡,而不是瘋狂堆積算力。

除此之外,他直球強調,瀏覽器、數位工具、生態系文化什麼的,都該優先服務真用戶及多元價值觀,不要老是淪為演算法或廣告收割場。我看到最後一行忍不住默念一句:真心希望別又是雷聲大雨點小啦。

(參考來源:Kristian Zwart,zwartifydesign.lovable.app,2025)

掌握Nvidia黑韌體出海背後AI地緣大洗牌

有點說不清楚的是,現在整個 CUDA 生態好像一張牢籠,把許多人和企業直接「扣死」在矽晶片這一套權力體系裡,嗯,怎麼說,都像被困住了吧。其實全球這波技術堆疊的競逐早就不只是什麼假設、預想那種學院派爭論,而是實打實已經涉及**規模竟然飆到 $600 billion**這等級(說多誇張就有多誇張)。我看著不同大公司不停合併、攪局,搞主權技術防守那一套,有時心裡只剩長嘆。偏偏民間群體依舊默默擔著「人民堆疊」的大旗,以最大範圍地納入各方參與為前提,不曉得這條路會走到哪,可現下也是少見仍仰賴群眾意志構築的方法之一。