最近大家都在聊 AI,聊到有點...嗯,資訊過載了。一下子是影片生成,一下子又是什麼個人化體驗,每天都有新東西跳出來,感覺快跟不上了。我自己是覺得,我們好像已經過了那個「哇,AI 好酷」的階段,現在更像是「好,所以這東西到底要怎麼用在我們身上?」的時期。

一句話結論

簡單講,AI 現在已經不只是個工具箱,它越來越像一個...嗯,一個在你旁邊跟前跟後的實習生。有時候很給力,有時候又會幫倒忙,你需要學會怎麼跟它「溝通」。

這些 AI 新玩意兒,到底在紅什麼?

OK,所以最近到底有哪些東西在燒?我整理了一下,大概是這幾個方向。不是那種很技術的報告啦,比較像是我自己的筆記跟觀察。

第一個肯定是 Text-to-Video,就是用文字生成影片。OpenAI 的 [Sora] 丟出來之後,整個都炸鍋了。以前我們覺得 AI 畫畫(像 Midjourney)已經很神了,現在是直接給你一段看起來跟真的一樣的影片。這對做內容的人來說,真的...很衝擊。你想想,以前拍個產品廣告、做個教學影片,要團隊、要設備、要時間。現在可能就幾行字,幾秒鐘,一個雛形就出來了。成本直接降到地板。

我看 Adobe 有個報告說,差不多快七成的行銷人員都覺得,到 2026 年,用 AI 生影片會變成標準配備。這數字...老實說我一點都不意外。

再來是超個人化 (Hyper-Personalization)。這個詞聽起來很玄,但你肯定體驗過。你打開 Spotify,它給你一個專屬的 AI DJ,放的歌都超對你胃口;Netflix 根據你看過的片,給你生成一個獨一無二的預告片。這背後就是 AI 一直在學你。它看你的行為、你的點擊、你停留的時間,然後猜你喜歡什麼。

我自己是覺得這點蠻可怕又蠻實用的。可怕的是你的喜好被看得一清二楚,但實用的是...它真的省掉你很多尋找跟決策的時間。有個叫 Stitch Fix 的服飾品牌,就是用 AI 推薦衣服,聽說客戶留存率因此拉高了大概兩成五,這很誇張欸。

然後是多模態 AI (Multimodal AI)。這算是上面那些應用的基礎建設。以前的 AI 可能是文字歸文字、圖片歸圖片。現在的 AI,像 [GPT-4o],是能聽、能看、能說的全能選手。你丟一張圖給它,它看得懂;你跟它講話,它聽得懂。這讓應用場景整個大爆發。從幫醫生看醫療掃描圖,到變成視障朋友的眼睛,帶他們「看」世界,都是因為 AI 不再是單通道的了。

AI 不只是聊天,它開始「動手」了

這大概是我覺得最重要的一個轉變。以前的 AI 比較像個顧問或聊天對象,你問它問題,它給你答案。但現在的 AI 代理人 (AI Agents) 不一樣,它會「動手做事」。

你不再是跟它說「幫我規劃一個東京旅遊行程」,而是直接跟它說:「幫我訂四月去東京的機票跟飯店,預算一千五百美金以下,然後把行程放進我的行事曆。」然後它就真的去開網頁、去比價、去下訂單、去發送日曆邀請。

這已經不是助理了,這根本就是個數位員工。當然啦,現在還在很早期的階段,常常出包。突然想到上次我叫一個類似的工具幫我整理信箱,結果它差點把一封重要的合作信丟進垃圾桶... 所以,你還是得盯著它。

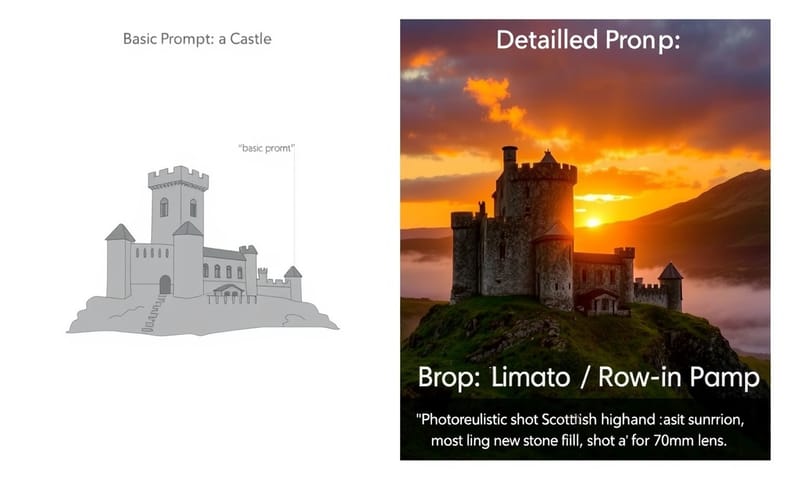

這也帶出了「提示工程」(Prompt Engineering) 的重要性。你怎麼跟 AI「下指令」,會直接決定它做出來的成果是 90 分還是 30 分。這已經變成一個新技能了,真的。

那...我們一般人該怎麼辦?

老實說,沒人有標準答案。不過,我自己覺得可以從幾個角度來思考,我把它整理成一個簡單的表格,比較一下現在幾種主流的 AI 工具類型,跟你可能怎麼用它。

| AI 類型 | 它像什麼? | 我該怎麼用它? | 需要注意的點 |

|---|---|---|---|

| 生成式 AI (Generative) (例如 ChatGPT, Midjourney) |

一個很有創意的腦力激盪夥伴 | 寫文案、想點子、做簡報初稿、畫個示意圖。就是把腦中模糊的想法變具體。 | 它會一本正經地胡說八道。給你的事實、數據一定要自己再去查證! |

| 分析式 AI (Analytical) (例如 很多商業軟體內的 AI) |

一個超懂數據的資料分析師 | 幫你看財報、分析網站流量、預測銷售趨勢。適合處理一堆數字跟表格。 | 垃圾進,垃圾出。你給它的資料品質如果不夠好,它的分析也沒啥用。 |

| 代理人 AI (Agentic) (例如 Cognosys, MultiOn) |

一個任勞任怨但有點菜的實習生 | 處理重複性的行政工作。訂機票、整理 email、預約會議、在網路上搜集資料。 | 一定要給它超清楚的指令,而且要授權它能動的範圍。還有,要檢查它的工作成果! |

大家都怕被管,但又都需要被管

最後想聊聊法規跟倫理。這塊越來越重要了。因為 AI 的能力越強,出問題的時候就越嚴重,可能是假新聞、偏見歧視,甚至是詐騙。

歐盟的 [EU AI Act] 算是開了第一槍,現在已經是正式法律了。它要求 AI 系統要透明,比如 AI 生成的內容必須標示清楚,高風險的 AI 應用(像是用在招募或信貸評分)會被嚴格監管。這點跟我們在台灣或美國看到的情況很不一樣。

在美國,他們比較偏向由產業自己來,像是美國國家標準與技術研究院 (NIST) 推出的 AI 風險管理框架,它不是法律,更像是一本給企業的指導手冊,教你怎麼評估跟管理 AI 的風險。而在台灣,目前國科會也是以發布「生成式 AI 指引」為主,算是個行政指導,建議大家怎麼做比較好,還沒有到法律層級的強制力。

所以你看,不同地方的作法差很多。歐盟是「我先把你管起來再說」,美國是「你們企業自己看著辦,但要負責」,台灣則是「我們先給個方向,大家參考一下」。沒有誰對誰錯,但這也表示,如果你做的生意或內容會跨國,那要搞懂的規則就變多了。

說真的,我自己是覺得,有規範是好事。這代表 AI 正在從一個狂野的西部時代,慢慢走向一個有秩序的文明社會。對使用者來說,這也是一種保障。

總之,AI 的發展就是這樣,快到讓人焦慮。但與其焦慮,不如動手玩玩看,從寫個 prompt 開始,或是試試看讓 AI Agent 幫你訂個餐廳。只有真的用了,你才會知道它的能耐跟極限在哪裡。

對了,你試過用 AI Agent 幫你做事嗎?分享一下你給過最扯、最異想天開的指令是什麼?在下面留言聊聊吧!