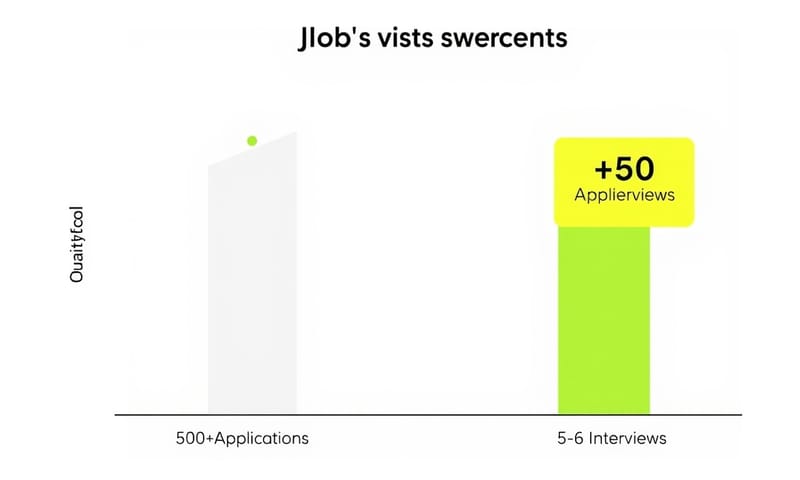

今天要來聊聊 AI 求職工具這件事。老實說,我上個月做了一個有點瘋狂的實驗,就是用市面上幾個比較紅的 AI 工具,去自動丟履歷,總共丟了大概...我看一下紀錄...對,超過 500 份。結果真的蠻扯的,有些工具幫我拿到了很不錯的面試機會,但有些...呃,差點把我的 LinkedIn 帳號搞到被封鎖,還幫我應徵了寵物美容師的工作,我明明是做科技業的啊,你說扯不扯。

所以,如果你對這些號稱可以「幫你找到工作」的 AI 有興趣,我想我的經驗應該可以幫你省下不少時間、金錢,還有避免一些不必要的職涯傷害。

先說結論:不是每個 AI 都想幫你,有些只想搞你

這次測試了大概一個月,最讓我震驚的不是 AI 很厲害,而是這些工具之間的差距,簡直是天堂跟地獄。有的工具,我說真的,申請出去的履歷品質很高,面試率大概有到 10% 左右,這數字很驚人。但有的工具,面試率趨近於零,而且送出去的履歷錯得亂七八糟,感覺比我自己亂投還慘。

所以,重點來了,千萬不要以為名字裡有「AI」就代表它很聰明。很多都只是打著 AI 旗號的暴力申請機器而已。

我到底測了哪些鬼東西?七個工具實測心得

我自己是覺得,要測就要給它足夠的時間,所以下面這七個工具,我每個都至少用了兩個禮拜。這是我非常誠實的...嗯...心得報告吧,沒有偏袒誰。

Wobo:比較像你專屬的 AI 招募顧問

這個 Wobo 蠻酷的,它不是那種無腦亂投的工具。一開始設定大概花個十分鐘,你要讓它學習你的背景、履歷,然後告訴它你想找哪一類的工作。接下來它就自己開工了。

我覺得它最聰明的地方是,它會直接去各大公司的官網找職缺,而不只是在 LinkedIn 或 Indeed 這種求職網站上撈。它還會先檢查一下這間公司是不是正派經營,感覺比較安心。每天大概自動申請 10 到 15 個職缺,品質都還不錯。喔對了,它還附帶了 AI 履歷產生器跟寫求職信的功能,還蠻實用的。

優點:申請的品質很高,目標公司從新創到世界五百強都有。成功率真的不錯,國外用戶分享的數據大概是 7% 到 11% 的面試率,我自己測起來也差不多是這個感覺。真的省下超多時間。

缺點:要錢,是月費制的。還有啊,這邊要特別提醒,它目前主要服務的地區是美國、加拿大、墨西哥跟歐洲。這點跟我們在台灣看到的情況很不一樣,主要是因為歐美求職市場的海投文化比較盛行。所以在台灣的朋友,雖然可能還沒辦法用到這種全自動的服務,但這也反映了一個有趣的文化差異:我們可能更習慣在 104 或 CakeResume 這類平台上,針對每個職缺精雕細琢履歷,而不是靠量取勝。

適合誰?我自己是覺得,適合那種重視品質、不想浪費時間在海投上的中高階專業人士。

TealHQ:求職界的瑞士刀,但要自己動手

TealHQ 其實不算全自動工具,它更像一個...嗯...求職進度追蹤器。你可以用它的 Chrome 擴充功能,把在各個求職網站上看到的職缺都存起來,然後在一個儀表板上統一管理。

它最強的是履歷優化功能,會幫你分析職缺描述裡的關鍵字,告訴你怎麼改履歷才能提高匹配度。從申請、投遞到面試進度,都能追蹤,整理狂應該會很愛。

優點:整理功能超強,有免費版可以用。履歷分析工具很讚,支援超多求職網站。

缺點:沒有自動化,所有事情都得自己來。如果你存了一堆職缺,到頭來還是得一個一個手動申請,其實也蠻花時間的。

適合誰?適合那種喜歡一切盡在掌握、想要優化自己手動申請流程的人。

LazyApply:履歷自殺特攻隊,千萬別碰

好,說到這個我就有氣。LazyApply,名字叫「懶人申請」,我用完覺得應該叫「懶得鳥你死活」。它的概念很粗暴,就是在 LinkedIn、Indeed 這些有「快速申請 (Easy Apply)」功能的網站上,一天到晚幫你瘋狂點擊申請。

優點:呃...要說優點的話,大概就是一次性付費吧,然後申請速度真的「很快」,快到你無法想像。

缺點:品質?根本沒有品質可言。它會亂填資料、申請一堆根本不相關的職位(就像我說的寵物美容師),很多國外用戶都在 Trustpilot 這種評論網站上抱怨說,用了之後 LinkedIn 帳號收到警告,甚至被封鎖。分數也低到只有 2.1/5,真的慘不忍睹。

適合誰?老實說?誰都不適合。這東西弊遠大於利,花錢請鬼拿藥單,就是這個意思。

其他幾個工具的快速點評

因為有些工具特性比較單一,我就不花那麼多篇幅了,簡單講一下。

- Simplify:算是陽春版的 TealHQ,就是基本的進度追蹤。免費版加減用還行,適合沒什麼預算的學生或新鮮人,但不要期望太高。

- Massive Apply:只在美國 13 個州提供服務,所以台灣的我們就...看看就好。它也是自動申請,但有每月申請上限,而且一次要綁約三個月。

- Sonora:這個工具主要是用 AI 幫你「配對」工作,但它不會幫你「申請」。之前聽說還不錯,但被收購後品質好像下降了,而且以它提供的功能來說,有點貴。

- LoopCV:概念蠻有趣的,你可以設定不同的「迴圈 (Loop)」去對應不同類型的職缺。有點像是在設定不同的自動化腳本。不過設定起來有點複雜,需要一點學習曲線,比較適合喜歡玩數據、搞實驗的技術型求職者。

所以說,重點到底是什麼?一張表看懂

講了這麼多,我知道你可能也亂了。我直接整理成一個表格,把我覺得最重要的幾個指標放進去,這樣比較清楚。

| 工具名稱 | 申請品質 | 自動化程度 | 我的主觀感受 / 吐槽 | 大概費用 (月費) |

|---|---|---|---|---|

| Wobo | 很高,感覺有在動腦,會去看公司官網。 | 全自動,設定好就不用太管它。 | 像請了一個很省錢的助理,但可惜台灣還用不太到... | 大約 $25 美金 |

| TealHQ | 品質看你自己,它只負責整理跟建議。 | 零。純手動。 | 整理控的天菜,但對我這種懶人來說,還是累。 | 有免費版,付費版 $9 起 |

| LazyApply | 品質?根本沒有品質可言。還會亂填資料。 | 全自動,但像失控的野馬。 | 履歷墳場製造機,我發誓再也不會打開它。 | 一次性付費,但多少錢都不值得。 |

| LoopCV | 中等,看你迴圈怎麼設定。 | 半自動到全自動都有。 | 感覺很極客(Geek),適合喜歡調校參數的人,但我只想找工作啊... | 依用量計價 |

| 其他 (Simplify, etc.) | 普遍偏低或手動。 | 很少或沒有。 | 大多是入門款,加減用,但別想一步登天。 | 大多有免費版 |

我學到的事:追求數量,根本是個陷阱

測完這一輪,那個規律實在太明顯了。真正有用的工具,它們的核心思想都是:

- 品質比數量重要。

- 盡量直接向公司申請,而不是只透過求職平台的「快速申請」。

- 會做一定程度的客製化。

- 尊重平台規則,不會亂來。

反過來說,那些失敗的工具,它們的賣點通常是:

- 一天能投幾百、幾千封,數量最大化。

- 只會用「快速申請」功能。

- 每一封申請信都長得一模一樣。

- 試圖鑽系統漏洞,結果就是被系統懲罰。

說真的,這道理跟做人不是很像嗎?亂槍打鳥,不如用心經營幾段重要的關係。

常見錯誤與修正:別讓 AI 害了你

我覺得很多人對 AI 求職工具有個根本上的誤解,所以這邊想提幾個常見的錯誤心態。

錯誤一:以為 AI 可以取代你思考。

很多人買了工具,設定一下就放著不管,以為這樣就會有面試自己送上門。這是不可能的。你還是得定期檢查 AI 申請了哪些工作、申請的內容對不對,然後根據結果去微調你的設定。AI 是你的工具,不是你的老闆。

錯誤二:完全放棄手動申請跟人脈。

就算有再好的自動化工具,你看到夢幻公司的職缺,還是應該自己花時間,客製化一份完美的履歷,甚至試著透過人脈去內部推薦。這部分的價值,AI 目前還無法取代。把 AI 當作你的空軍,負責廣泛轟炸;但你的陸軍,也就是精準的單點打擊,還是要靠自己。

錯誤三:貪小便宜,選擇最糟的工具。

這點在 LazyApply 上太明顯了。很多人可能覺得一次性付費很划算,結果呢?不但浪費錢,還可能損害了你在招募經理心中的形象,甚至被平台標記為濫用者。這真的是省小錢花大錢,得不償失。

所以,我的最終建議是?

綜合這次的實驗,我覺得最好的策略是「組合技」,而不是單押一個工具。

我的推薦作法是:

- 主要火力:用一個像 Wobo 這樣注重品質的自動化工具,幫你處理 70% 的海投工作,確保你每天都有新的、靠譜的機會在進行中。(雖然台灣還不行,但可以找找看有沒有類似概念的服務)

- 輔助管理:用 TealHQ 的免費版來追蹤所有申請,包括 AI 投的、你自己手動投的,還有透過人脈介紹的。這樣你的求職進度才會一目了然,不會亂掉。

- 菁英部隊:保留 10% 的心力,專門用來手動申請那些你真的、真的非常想去的夢幻公司。

這樣一來,你既享受了自動化帶來的效率,又不會失去對關鍵機會的掌控力。不過,最後還是要囉嗦一句,這些工具都只是「加速器」,不是「萬靈丹」。你本身的履歷內容、專業技能、面試準備,才是真正決定你能不能拿到 offer 的關鍵。工具只是幫你把履歷送到更多對的人面前而已。

希望我這次有點瘋狂的實驗,能對正在找工作的你有點幫助。你用過類似的 AI 工具嗎?還是你覺得這根本是旁門左道,不如自己好好投履歷?在下面留言聊聊你的看法吧!