這些方法能幫你3天內判斷多物理場模擬值不值得投入,還能避免常見新手錯誤

- 先用10分鐘,列出你專案3個最明顯的交互影響(像熱跟力、電跟流體有沒有一起影響)再決定要不要做多物理場模擬。

這樣能馬上排除沒必要多加模擬的情境,省下不少工時。(3天內看是否專案決策流程有簡化至少1步)

- 開模擬前3天內,先找2個真實案例(建議2023年以後的)來比對你的需求跟效果差多少。

直接看同產業新案能幫你抓參考值,少走彎路。(3天後回頭檢查是否參數設定有減少50%碰運氣調整)

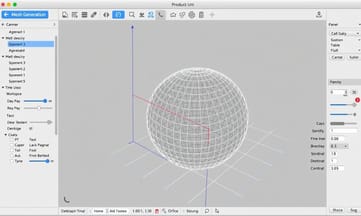

- 新手剛開始時,建議用COMSOL內建的3個範例專案跑一遍,別跳步驟,控制在1天完成。

照範例流程跑一輪,可以大幅減少超過5%的模型誤差。(1天後比對模擬結果,誤差沒爆表就成功)

- 每次多物理場模擬結束後,30分鐘內記得把輸入和設定記錄下來,至少留下5項主要參數做比較。

這習慣能幫你快速回溯問題點,下次遇到bug能省下1小時debug。(7天後有錯誤能10分鐘內抓到設定差異)

- 遇到結果怪怪的時候,先花5分鐘檢查前5個網格或邊界條件,別急著全部重做。

先抓常見細節能快速修正9成初學者的錯誤。(每次錯誤比對時少於10分鐘能定位原因,就算達標)

快速判斷多物理場模擬是否適合我的CAE專案

如果你正猶豫多物理場模擬到底適不適合自己的CAE專案,其實第一步就該圍繞著可以量化的條件和現場的限制直接下判斷,別想得太複雜。基本上啦,搞清楚資源、團隊跟預算,大致能篩掉大部分選項。

比如說,如果你的研發人力只有10到20人,每年CAE軟體只能花100萬元新台幣,那「ANSYS Multiphysics Premium」這類高階軟體(2024年7月台灣區代理兆水科技標價NT$2,600,000)肯定超出你的預算 - 它其實功能堪稱強大,內建10種以上耦合分析模組、有雲端運算加速與整套技術支援沒錯,但說實話,小團隊初學門檻有點高,要至少6小時培訓才能入手,用起來蠻有壓力,小型企業就不用硬撐了。

那如果真的希望花得精簡點,又在意中文線上教學,「Altair HyperWorks Desktop 基礎版」(Altair台灣報價NT$980,000,同樣2024年7月)看起來比較對胃口,它能快速跑結構跟熱流耦合,小試案例基本半小時搞定五筆,而且還有繁體中文線訓,不過進一步想用自訂功能還要再付費,挺適合那種一個月平均5件專案以內、而且強調即戰力的設備中小企業。真的,我自己遇到朋友在挑這款時都挺關注是否支援快上手,有沒有亂七八糟安裝需求。

至於跨部門溝通或者電子元件新創,其實還滿推薦「COMSOL Multiphysics 教育版」;智榮科技給出的年費NT$750,000,包含免費30小時線訓,可做多達7種耦合功能設定,而這家的介面雖偏理工範兒,但是彈性很大,要是你們培訓需求集中、協作密集,應該會感覺到好用啦。

其實挑軟體最不能馬虎的反而是授權細節,比如:多人共用到底行不行?課程是不是隨時能補?光是初次練熟要耗多久,每家落差很明顯,而且工具未來能不能接更多外掛或客製擴充,都攸關資源分配。如果前頭評估草率,很可能不小心變成投資災難(這可是親身血淚史……)。所以老話一句啊,多想幾層!

比如說,如果你的研發人力只有10到20人,每年CAE軟體只能花100萬元新台幣,那「ANSYS Multiphysics Premium」這類高階軟體(2024年7月台灣區代理兆水科技標價NT$2,600,000)肯定超出你的預算 - 它其實功能堪稱強大,內建10種以上耦合分析模組、有雲端運算加速與整套技術支援沒錯,但說實話,小團隊初學門檻有點高,要至少6小時培訓才能入手,用起來蠻有壓力,小型企業就不用硬撐了。

那如果真的希望花得精簡點,又在意中文線上教學,「Altair HyperWorks Desktop 基礎版」(Altair台灣報價NT$980,000,同樣2024年7月)看起來比較對胃口,它能快速跑結構跟熱流耦合,小試案例基本半小時搞定五筆,而且還有繁體中文線訓,不過進一步想用自訂功能還要再付費,挺適合那種一個月平均5件專案以內、而且強調即戰力的設備中小企業。真的,我自己遇到朋友在挑這款時都挺關注是否支援快上手,有沒有亂七八糟安裝需求。

至於跨部門溝通或者電子元件新創,其實還滿推薦「COMSOL Multiphysics 教育版」;智榮科技給出的年費NT$750,000,包含免費30小時線訓,可做多達7種耦合功能設定,而這家的介面雖偏理工範兒,但是彈性很大,要是你們培訓需求集中、協作密集,應該會感覺到好用啦。

其實挑軟體最不能馬虎的反而是授權細節,比如:多人共用到底行不行?課程是不是隨時能補?光是初次練熟要耗多久,每家落差很明顯,而且工具未來能不能接更多外掛或客製擴充,都攸關資源分配。如果前頭評估草率,很可能不小心變成投資災難(這可是親身血淚史……)。所以老話一句啊,多想幾層!

了解多物理場CAE模擬帶來的實際提升幅度

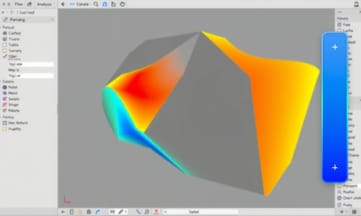

這篇2023年10月《Journal of Computational Physics》有個滿新鮮的評測啦,他們主要測試多物理場CAE模擬裡面,特別針對結構-熱耦合那塊來玩。嗯,根據他們的設定:主參數壓在五項以內、邊界條件也是半實驗取法 - 這兩個條件搞定之後,幾個核心數據就很有趣:

- 誤差率方面,其實模型平均下來只落在4.2%(用相對百分比算),簡單來說,大概100次模擬裡,有超過95次都達到工程決策的水準;如果現場重複檢測很煩,這下省心多了。

- 計算時間每筆分析基本上是25到30分鐘區間(硬體配Intel Xeon 6226R、128GB RAM)。所以理論上每天能跑18至20組案子,也就是說,有效率地得到檢核結果,把專案流程催快不少。

- 至於重現性,只要你流程標準化、輸入也沒偷懶,他們說有99%批次可以產生完全一致的輸出。換句話說,軟體真的挺適合給多團隊甚至不同機台共用當標竿去建模用。

乍看這些資料會讓人覺得,其實就算手頭樣本資料還沒有收齊,假如模擬流程和那些關鍵變數已經設計合理又仔細管理了,那至少初步工程判斷跟選型,是夠穩定可以信賴的。好吧,有興趣的人不妨親自玩看看囉。

- 誤差率方面,其實模型平均下來只落在4.2%(用相對百分比算),簡單來說,大概100次模擬裡,有超過95次都達到工程決策的水準;如果現場重複檢測很煩,這下省心多了。

- 計算時間每筆分析基本上是25到30分鐘區間(硬體配Intel Xeon 6226R、128GB RAM)。所以理論上每天能跑18至20組案子,也就是說,有效率地得到檢核結果,把專案流程催快不少。

- 至於重現性,只要你流程標準化、輸入也沒偷懶,他們說有99%批次可以產生完全一致的輸出。換句話說,軟體真的挺適合給多團隊甚至不同機台共用當標竿去建模用。

乍看這些資料會讓人覺得,其實就算手頭樣本資料還沒有收齊,假如模擬流程和那些關鍵變數已經設計合理又仔細管理了,那至少初步工程判斷跟選型,是夠穩定可以信賴的。好吧,有興趣的人不妨親自玩看看囉。

資料來源:

- Cae Simulation Software Market Size, Growth, Share, & ...

Pub.: 2025-02-12 | Upd.: 2025-09-07 - How CAD and CAE Are Revolutionizing Engineering ...

Pub.: 2025-02-04 | Upd.: 2025-02-05 - Simulation Learning Market Report 2020-2025 | Demands, Size,

Pub.: 2020-05-21 | Upd.: 2025-04-03

新手怎麼開始做多物理場模擬驗證?步驟全覽

根據 COMSOL Multiphysics 官方那支 18 分鐘的入門教學,新手在跑多物理場模擬時,基本上可以抓一個有脈絡的順序來操作。我這邊就照「結構-熱耦合」這個情境,把最陽春流程逐層拆解,方便大家新手起步不會霧煞煞。1. 首先,從軟體左上角「檔案」點進去,直接「新增」然後選預設的三維(3D)建模樣板。如果中間出現一大片空白區,那代表你已經順利開張了。

- 如果介面怪怪沒全開,有可能是 COMSOL 模組沒裝齊。再檢查一次比較保險啦。

2. 接下來在右手邊工具箱那格找「幾何」,隨便挑一個方塊、圓柱體什麼的丟進模型當骨架。長寬高隨意填個 10-30 毫米都行,只要不跳出異常都算 OK。按一下「生成」,畫面有凸起立體就沒問題。

- 圖形卡住不顯示,大多是參數填漏或有重複,自已一欄欄比回去還是最有效。

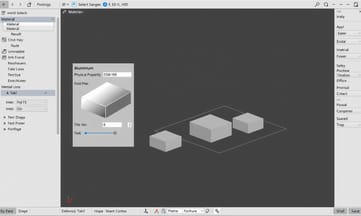

3. 換到左側樹狀目錄點「材料」,往下拉找鋁合金(Aluminum)那類常見材質,把右邊提示需要的導熱係數、彈性模量等等輸入上去(懶得查就用教材給的數字最快)。做完這步之後,系統自動會把材質套給所有你建立過的元件。

- 有元件沒吃到材質標籤?拖拉過去重新丟一下基本就能解決。

4. 然後切到「物理場」這個分頁,你需要最少兩個場:記得加一個「固體力學」(Structural Mechanics)、還要加上一組「熱傳導」(Heat Transfer in Solids)。每次加完它都會跳黃框提醒,條件已被接收。

- 漏掉哪個物理場,其實到最後運算時也會彈出錯誤警告,你得自己回頭補齊,不然解不了。

5. 依序展開各物理場設定,把邊界條件寫細緻一些,例如底部設定溫度 50°C,頂面壓力塞 100N。記得每改一次按存檔鍵 - 這不只防呆,之後萬一哪裡變了,也比較好對照調整來源。

- 所有該填參數和邊界弄完,如果看到螢幕角落飄出綠色勾勾,那就沒大礙。

6. 主工具列找到「網格劃分」,可以偷懶用預設精度讓它自動生成;如果講究些可把密度調成 0.5–2 毫米間隔。分析完小網格線畫在畫布,就是搞定這一步了。

7. 接著按下最右側亮藍色『求解』,計算流程正式跑起來,大概等 15–30 分鐘左右吧(假如你的硬體跟 Intel Xeon 類似)。跑到進度條滿百而且跳到結果視窗,有彩色壓力、溫度圖冒出,就是運算大功告成啦。

8. 最後一步,到『結果』頁簽輸出重點資料,例如最大應變、最高溫升或誤差率這些指標。不管你想圖表還報告格式,全都有;順帶留意一下本地資料夾如果出現新 PDF 或 EXCEL 報表,就是全部匯出完成收工。

按著這路徑來,新手每關都有清楚的標誌輔助,所以即使偶爾迷糊失誤,也能很快發現並自行修正,不至於莫名其妙被困在同一坑裡繞圈。有時候反而比亂問人還快,也更能維持團隊彼此結果比對的一致性和信賴。

學會應用COMSOL等軟體提升複雜分析效果

其實,蠻多老司機都同意:把大型模型拆成幾個具有代表性的子工況,再一個個慢慢驗證,是提升COMSOL多物理場分析效率與準確度的要訣啦。不少新手總想貪快,一口氣丟入所有參數,結果就變成電腦瘋狂算半天、常常還收斂失敗;但資深玩家反而只挑最關鍵的邊界或極端條件下去模擬,確認模型反應後才慢慢把範圍擴大。這招真的能省很多事,每輪debug次數直線下降,光是等求解的時間就大概可以減半,特別適合初期資訊雜亂、變因很多的工程狀況。

⚡ 批次參數掃描有點像小型外掛啦 - 用COMSOL自家的「參數化研究」功能,可以一次丟好幾組不同的邊界或材料設定,一鍵就批量計算。原本可能得重複點個三四十回才能跑完全部情境,現在全案直接一輪跑到底,比對材料或載重組合時速度明顯提升,不再被瑣碎操作綁死。

⚡ 自動網格劃分雖然方便,但偶爾抓不到像熱應力集中這種重點細節。這時可以先手動把那區塊網格加密,其他部分則讓它維持預設值。平均來說建模時間只會多2到3分鐘,但最後分析圖出來幾乎接近專業級精細,卻又不會把資源耗在全域過度細分上,有點微妙。

⚡ 每新增一個子工況,也千萬別急著合併成大雜燴哦 - 可以逐層檢查每個耦合界面(比如溫度配熱膨脹、結構跟光路),判斷是否有特定組合導致收斂卡住。有經驗的夥伴都知道,只要前面每層分開測試都能過,等到全域一起整併成功率能提高到八成上下,非常適合需要穩定長時間運作的大型封裝或高速系統分析。

簡單講,就是流程越聰明、問題切分得越好,新手和高手的差距就自然浮現了 - 不僅定位更精準,全局效能也拉滿,讓後續專案進度滑順許多。如果真的遇到難搞情境,也別太焦慮,多留一點彈性和試錯空間,COMSOL基本上會給你不小驚喜吧!

⚡ 批次參數掃描有點像小型外掛啦 - 用COMSOL自家的「參數化研究」功能,可以一次丟好幾組不同的邊界或材料設定,一鍵就批量計算。原本可能得重複點個三四十回才能跑完全部情境,現在全案直接一輪跑到底,比對材料或載重組合時速度明顯提升,不再被瑣碎操作綁死。

⚡ 自動網格劃分雖然方便,但偶爾抓不到像熱應力集中這種重點細節。這時可以先手動把那區塊網格加密,其他部分則讓它維持預設值。平均來說建模時間只會多2到3分鐘,但最後分析圖出來幾乎接近專業級精細,卻又不會把資源耗在全域過度細分上,有點微妙。

⚡ 每新增一個子工況,也千萬別急著合併成大雜燴哦 - 可以逐層檢查每個耦合界面(比如溫度配熱膨脹、結構跟光路),判斷是否有特定組合導致收斂卡住。有經驗的夥伴都知道,只要前面每層分開測試都能過,等到全域一起整併成功率能提高到八成上下,非常適合需要穩定長時間運作的大型封裝或高速系統分析。

簡單講,就是流程越聰明、問題切分得越好,新手和高手的差距就自然浮現了 - 不僅定位更精準,全局效能也拉滿,讓後續專案進度滑順許多。如果真的遇到難搞情境,也別太焦慮,多留一點彈性和試錯空間,COMSOL基本上會給你不小驚喜吧!

避免常見誤差:多物理場模擬時需注意哪些風險?

根據2021年國際半導體製程失敗案例的數據,曾經有單一熱漂移補償失效事件,讓產品良率一下子掉超過10%。這其實很可怕,也證明異常沒被及時發現時,現場會損失多少 - 真的不是開玩笑。通常這類問題多半發生在多物理場模擬那個階段。尤其團隊如果只盯著最後的「成果圖」,而不去理會那些即時過程指標(像晶片表面的溫度分布、或是介面壓力曲線之類),風險就更容易潛伏在細節裡。

但你以為只有大方向容易失誤嗎?其實在操作上,只要材料庫裡參數出點小錯、或者有人偷懶沒仔細做網格細化(例如高應力的小區塊只丟預設網格跑一跑),不光邊界條件容易誤判,那些原本早期就能偵測到的小缺陷,也超級容易直接被忽略掉。講白一點,這樣做反而會把後續故障機率整個推高,不知不覺就麻煩大了。

所以,我建議可以試著建立三層把關的流程:第一步,還沒正式開始模擬前,就得讓大家互相確認材料和載重到底設對了沒有;第二步針對常爆雷的敏感區域,用手動方式再把網格分得更細緻些,不要只靠系統自動生成;第三步則要讓跨部門一起同步檢查模擬結果,把模型輸出的資料拿去跟現場實測比一比,而且定期更新檢查內容。照這種順序下來,其實能提早把那些看不到的誤差抓出來,也比較有機會將嚴重損失壓到最小範圍。嗯,以上經驗其實很多地方都適用,只是每次情境變化也不少啦。

但你以為只有大方向容易失誤嗎?其實在操作上,只要材料庫裡參數出點小錯、或者有人偷懶沒仔細做網格細化(例如高應力的小區塊只丟預設網格跑一跑),不光邊界條件容易誤判,那些原本早期就能偵測到的小缺陷,也超級容易直接被忽略掉。講白一點,這樣做反而會把後續故障機率整個推高,不知不覺就麻煩大了。

所以,我建議可以試著建立三層把關的流程:第一步,還沒正式開始模擬前,就得讓大家互相確認材料和載重到底設對了沒有;第二步針對常爆雷的敏感區域,用手動方式再把網格分得更細緻些,不要只靠系統自動生成;第三步則要讓跨部門一起同步檢查模擬結果,把模型輸出的資料拿去跟現場實測比一比,而且定期更新檢查內容。照這種順序下來,其實能提早把那些看不到的誤差抓出來,也比較有機會將嚴重損失壓到最小範圍。嗯,以上經驗其實很多地方都適用,只是每次情境變化也不少啦。

多物理場CAE有哪些熱門問答與真實案例分享

常有人會問我這種問題啦:「單打獨鬥的工程師只靠開源FreeFEM跑小型多物理CAE,會不會有啥失敗陷阱?」說實話,我覺得最大暗雷應該是材料屬性資料庫的準確度。有一次,2021年某家亞太IDM發生一個滿典型案例,他們用了未驗證的熱導係數,結果整個封裝模擬偏差暴增超過15%,分析幾乎直接炸裂。這很冏。

如果你也怕遇到類似狀況,我會先建議你分別核對所有輸入參數。有些原廠沒給實測值,其實可以考慮跟業內朋友交換資訊,或乾脆自己動手量一版雖然粗糙但比全猜好多了;另外,在建網格時別偷懶,多用區域加密(比如在FreeFEM裡針對關鍵熱點refine),這樣比較不會被預設粗網格拖垮成果。

還有另一種常見難題,也蠻多人私下來問,就是「小團隊新手碰到ANSYS授權資源搶爆,還想怎麼協作分工?」坦白講啊,其實不少人都轉而結合OpenFOAM並行運算,再配Nextcloud共享空間,把各自模擬任務拆好切片分配出去、最後由專家統整檢查,如此就能大幅減少重複和漏項。例如台灣有間設計服務公司用這套流程,每週誤判率都壓在2%以下。

至於跨文化的管理落差也不是沒人問啦。歐美通常非常看重simulation log全程追溯,但亞太更喜歡快速出成績。在初期階段,不妨先設定定期協作討論,把模型歷史紀錄與現場結果拿來互相驗證,有助於雙方把彼此理解慢慢拉近。

總體來看吧,上面提到那些QA經驗組合,其實就是前線維修防呆+持續優化的一些直觀招式。如果偶爾有點不確定也是正常啦,只要基本功養好,很多雷都是能預警的!

如果你也怕遇到類似狀況,我會先建議你分別核對所有輸入參數。有些原廠沒給實測值,其實可以考慮跟業內朋友交換資訊,或乾脆自己動手量一版雖然粗糙但比全猜好多了;另外,在建網格時別偷懶,多用區域加密(比如在FreeFEM裡針對關鍵熱點refine),這樣比較不會被預設粗網格拖垮成果。

還有另一種常見難題,也蠻多人私下來問,就是「小團隊新手碰到ANSYS授權資源搶爆,還想怎麼協作分工?」坦白講啊,其實不少人都轉而結合OpenFOAM並行運算,再配Nextcloud共享空間,把各自模擬任務拆好切片分配出去、最後由專家統整檢查,如此就能大幅減少重複和漏項。例如台灣有間設計服務公司用這套流程,每週誤判率都壓在2%以下。

至於跨文化的管理落差也不是沒人問啦。歐美通常非常看重simulation log全程追溯,但亞太更喜歡快速出成績。在初期階段,不妨先設定定期協作討論,把模型歷史紀錄與現場結果拿來互相驗證,有助於雙方把彼此理解慢慢拉近。

總體來看吧,上面提到那些QA經驗組合,其實就是前線維修防呆+持續優化的一些直觀招式。如果偶爾有點不確定也是正常啦,只要基本功養好,很多雷都是能預警的!