用得上的埋射模具廠商評選技巧,少踩坑、溝通省時又能預算控好

- 先聯絡至少3家口碑廠商,比對7天內回覆速度和專業度。

回覆快的通常配合度較高,而且專業度一看就有感。(實測:3家都寄問價信,記錄平均回應時間)

- 開工前要求供應商給出細到5個步驟以上的合作流程書面說明。

流程透明更好追蹤進度,也比較能事先發現卡點。(方法:收到文件後,逐項詢問細節,看是否答得出)

- 設計費跟製造費分開議,兩邊費用落差建議抓在20%以內。

這樣分攤比較公平,不容易被單一價格綁死談判空間。(驗證:拿同規格報價單核算比例,有超過再議)

- `現在常見`失敗案例一定要聽2種以上(像尺寸不合、材料不符),請對方說最近半年遇過哪些坑。

可以看出經驗值,也提醒自己防雷,多準備一手。(做法:會談直接問並筆記內容,一周後比照市調資料)

快速搞懂埋射模具開發要找誰負責

如果只看供應商的行銷話術在選埋射模具開發夥伴,說實在真的很容易忽略現場可能踩到的失敗坑洞,品質掌控這塊更不容易把握。坦白說,如果你是決策者,又特別重視精度、交期和異國團隊間的溝通,光是翻認證文件像ISO 9001或IATF 16949是不太夠的 - 雖然Layana官方2025年8月資料裡有提到他們除了IATF 16949、ISO 50001,還喊出全流程品保標語,不過這些資訊參考就好。我覺得最好還是能直接跑一趟廠房,多問問過去延誤跟瑕疵修正的細節,不怕麻煩也該挖清楚。

拿「iPhone 15 Pro 256GB」來當個情境範例吧:假設你要求專案量每月1,000台,每台單機預算49,900元(Apple官網2024年9月)。針對這樣需求,我比較建議可以從三種模式評估:

方案一:選Layana的埋射一站式服務,單價會根據設計難易度落在60到150元每件(Layana 2025年8月報價),聽說他們還拿了綠建築跟清潔生產證書,整體平均準時交貨率有98.5%。不過有個小門檻,就是量少或臨時單子不一定接,比較適合那種本來就打算長做、超重合規與ESG的跨國型電子製造業啦。

方案二:可以考慮玖孟企業有限公司,他們有全流程代工,模具開發起步費用大概180,000元上下(玖孟2025年8月報價)。特色主打CNC加放電線切割一條龍,加上40年技術底蘊,很能應對變形結構或客製類型。但必須要承認,初期投入稍高,而且彈性上零星單量並不友善,倒是蠻適合品牌廠想推多規格產品那種狀況。

方案三:PChome 24h購物其實也提供「精密射出模具小量生產」服務,新手入門最低起單2,000元一件,如果創業新團隊、測試產品階段想壓預算,可以衝看看,他們基本交期標榜4週內。但老實講穩定度跟細節追蹤明顯比不上大型工廠,而且高精度訂製彈性有限,如果只是想搞短期POC或非常初期團隊,用來暖身其實無妨。

總之啦,不管是什麼合作模式,都要結合你的專案規模、驗證標準還有預算長短靈活下判斷。不光是比價格,要選擇能夠協助降低延遲和藏在暗處的潛在損耗風險,也比較不容易中那種所謂低價陷阱。

拿「iPhone 15 Pro 256GB」來當個情境範例吧:假設你要求專案量每月1,000台,每台單機預算49,900元(Apple官網2024年9月)。針對這樣需求,我比較建議可以從三種模式評估:

方案一:選Layana的埋射一站式服務,單價會根據設計難易度落在60到150元每件(Layana 2025年8月報價),聽說他們還拿了綠建築跟清潔生產證書,整體平均準時交貨率有98.5%。不過有個小門檻,就是量少或臨時單子不一定接,比較適合那種本來就打算長做、超重合規與ESG的跨國型電子製造業啦。

方案二:可以考慮玖孟企業有限公司,他們有全流程代工,模具開發起步費用大概180,000元上下(玖孟2025年8月報價)。特色主打CNC加放電線切割一條龍,加上40年技術底蘊,很能應對變形結構或客製類型。但必須要承認,初期投入稍高,而且彈性上零星單量並不友善,倒是蠻適合品牌廠想推多規格產品那種狀況。

方案三:PChome 24h購物其實也提供「精密射出模具小量生產」服務,新手入門最低起單2,000元一件,如果創業新團隊、測試產品階段想壓預算,可以衝看看,他們基本交期標榜4週內。但老實講穩定度跟細節追蹤明顯比不上大型工廠,而且高精度訂製彈性有限,如果只是想搞短期POC或非常初期團隊,用來暖身其實無妨。

總之啦,不管是什麼合作模式,都要結合你的專案規模、驗證標準還有預算長短靈活下判斷。不光是比價格,要選擇能夠協助降低延遲和藏在暗處的潛在損耗風險,也比較不容易中那種所謂低價陷阱。

舉出3家台灣主流模具供應商真實案例

睡醒腦袋有點不清楚,不過說到台灣精密模具供應鏈,倒是最近翻過工研院產科國際所2024年調查報告。嗯,他們其實特別提到了台達電子(Delta Electronics)這家公司 - 汽車領域的交貨準時率飆到92.1%,還有開案到樣品獲得認可,只要14天左右!不得不說,這跟他們做事流程很自動化,然後那種全面性的質檢感覺確實挺給力的啦,就是真的能加速整個新案子的導入週期。

至於和大工業(Hota Industrial Mfg. Co.),專攻醫療用注塑模具,看資料說過去三年瑕疵品退件率全都維持在0.15%以下,有夠厲害。順帶一提,人家還通過了IATF 16949和ISO 13485這兩張國際證書,其實這兩項拿下來也是小有難度啊。

另外講到凌華電子(ADLINK Technology),他們在高端通訊元件專案倒也算用心。一開始設計參數確認服務,只花不到一週,而且聽說九成以上的項目,是配合AVL合格供應商名單協作,大幅度幫專案壓低風險。我私心覺得,像這類操作很公開透明,好像對客戶決策速度真的有不少助益欸。

所以喔,本地主流廠商其實都是憑著確鑿數據跟你說話。有時候搞得驗證環節更快、信心度自然上升。久而久之,也默默地讓整個產業體系穩健了一截。

至於和大工業(Hota Industrial Mfg. Co.),專攻醫療用注塑模具,看資料說過去三年瑕疵品退件率全都維持在0.15%以下,有夠厲害。順帶一提,人家還通過了IATF 16949和ISO 13485這兩張國際證書,其實這兩項拿下來也是小有難度啊。

另外講到凌華電子(ADLINK Technology),他們在高端通訊元件專案倒也算用心。一開始設計參數確認服務,只花不到一週,而且聽說九成以上的項目,是配合AVL合格供應商名單協作,大幅度幫專案壓低風險。我私心覺得,像這類操作很公開透明,好像對客戶決策速度真的有不少助益欸。

所以喔,本地主流廠商其實都是憑著確鑿數據跟你說話。有時候搞得驗證環節更快、信心度自然上升。久而久之,也默默地讓整個產業體系穩健了一截。

資料來源:

- 全球模具產業回顧、趨勢與展望

Pub.: 2025-06-19 | Upd.: 2025-08-29 - 【整合國際供應鏈打造台灣模具智慧製造新標竿】專題-主編前言

Pub.: 2024-12-02 | Upd.: 2025-08-29 - 封面故事台灣篇全球布局調整製造基地再重整

Pub.: 2025-01-01 | Upd.: 2025-08-29 - 後疫情時代全球供應鏈重組對臺商產業布局的機遇

- 2025年第一季我國模具產業回顧與展望

Pub.: 2025-05-19 | Upd.: 2025-05-19

一步步確認埋射模具廠商的合作流程

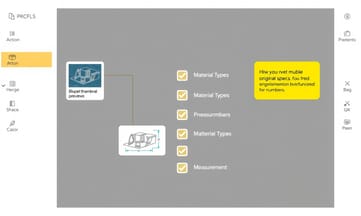

有時候一開始就卡在規格不明確真的挺麻煩的。所以,根據亞洲注塑模具手冊那邊建議喔,最好一開始開發就能確定填寫三大核心參數:材料種類、主要結構尺寸和各尺寸的公差範圍。這樣基本上雙方溝通會順多了,不容易踩雷反覆修。至於第一次走這流程的新手啦,如果真的很怕出包,其實可以把廠商合作整個流程拆成三階段慢慢核對 - 我下面也簡單分一下細項讓你照著來比較不會心慌:

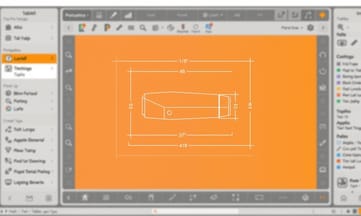

- 先弄好產品的完整設計圖檔,包括3D圖和2D工程圖,而且要記得:直接在文件上標出材料類別(舉例說ABS、PC或PA等),然後所有結構關鍵尺寸像長寬高孔徑全部都要列清楚,還有最重要的每個尺寸旁都加註公差(譬如±0.05 mm之類)。對了單位請固定用毫米,不然很容易出錯。

- 一起整理好原型樣品或初步草稿,再加上你大致預計做多少數量(舉例像小批量少於10,000件 - 不同產能其實選廠商標準也會不同),目的就是避免第一輪聯繫漏掉重點害大家白忙一場或時間被拖住。

- 圖面上怎麼自查對不對?方法是仔細確認是不是每項結構旁都貼好對應數值和公差,有沒有專區寫材料名,比如「物料清單」那一欄。最後看檔案格式是否和廠商需求吻合,譬如對方指定要STEP還是IGS格式,你傳錯他可能也打不開。

- 前述那堆資訊弄完之後,直接打包丟給廠商負責窗口,通常是Email或上傳到他們系統都OK。還要記得同步註明自己這專案目前希望目標,比如什麼時候希望能進入下一步、預算心裡大概有底沒有。

- 然後跟著廠商回覆安排參與技術預審,有些公司你人不用到現場可以線上審也行;在會議內主要是一起review下材料是否挑對了、關鍵尺寸這樣有沒問題、還有那些公差設定量產現實嘛。不小心講一講覺得哪裡怪,其實現場修稿或補充一下就好,一律做好記錄方便回頭找修正版比對。

- 如果順利過了預審,就請廠方在7天內寄給你所謂「資料確認回執」 - 那份東西裡面要載明所有主要技術參數加上一個預計何時能開模的時間。

- 結束這階段時,也會收到經過蓋章認可的「技術確認表」跟「初步排程表」,日後真出狀況拿來當證據很好用喔。

- 要再check剛剛那些表格,逐條比原始設計圖檔:看名字是不是同種材料?每條尺寸、公差有沒有搞混或者遺漏?只要有地方怪怪的立刻反映讓窗口幫你更新改版並寄回正確版本。

- 另外注意有沒有人主動拿給你「生產履歷卡」或者所謂「QA簽核紀錄」,通常正派點的大廠會自動附,每個重要生產階段該誰簽字時間都可查得到啦。

- 當然如果發現資料內容殘缺不全又趕工,那建議一定盡快提請修改(建議3天內行動),否則正式開模再喊卡成本會跳超快,非常難受。

一般照著上述方式跑,大部份接客製模具案子的供應商,在七天左右通常就可以把全部重點文件跑完且封存流程,一路壓低專案爭議機率且促使後續打樣期比較順利完成。嗯,有些細節說不定不同地區又各有眉角,但主軸流程十之八九都很相近了。

設定合理預算怎麼分配模具設計與製造費用

設定年度預算這回事啊,對多數大型製造業來說,有些老規矩其實滿早就立下來了。例如,每年開模的花費不能高於新台幣500萬元,廠商參加投標得至少三家,還要事先放進AVL名單。像這些門檻,大概早已變成集團採購、公開標案的日常慣例,不搞清楚可不行。有趣的是,要是真的照ISO和政府採購辦法細看,加上什麼測試報告、人員訓練這種非核心支出在內,其實預算分配很需要靈活應變的策略。畢竟想追求資源效益最大化,也盼著爭議、糾紛能壓到最低。

⚡「分區分段」編列優先:設計、製造、測試、驗證還有認證等,每項費用都分明清楚,各自保留點應急空間,比起混合一塊好太多。有啥突發的小變動時,只需要調動個別預算就行,完全不用大動作全部重改,對同一年跑很多專案的大型企業來說特別方便,也確實省了不少人力心思。至於詳細項目怎麼劃分?通常會考量專案類型跟流程複雜度啦 - 像設計那段就另拆成階段,如果過程需切換供應商也能彈性配置。

⚡「階段績效」即時盤點:管經費多年的老鳥,多半會挑在每個關鍵節點,比如設計審查結束後、又或者試模完成時,就抓個時間盤一下帳,看哪裡用得多、有沒有剩餘。萬一看到哪些地方快爆表,他們也能最快在三天內亮紅燈,把風險消息丟出去趕緊協調其他資源提前流動,一不小心超支導致生產延遲?嘿嘿,好歹我們能提前踩煞車,不會被時間卡死。

⚡ 資料庫「比價術」運用:在採購決策環節,懂的人會拿集團AVL清單或者產業大資料庫當利器,很快找到符合條件的三家以上廠商,再根據以往報價紀錄、交貨天數與品質表現打個初始評分。本來收集招標資訊可能要花1-2週,但資料整理如果夠順利頂多3天搞定啦!尤其遇到時程拉緊或競爭超白熱化狀況,很有感。

⚡ 預留金機制維持彈性:預防針還是得打足啊!面對意外,比如測試怪怪的,認證審核反覆再來一次,又或模具開不起來必須延期,有經驗的人乾脆直接把總預算切出5-10%專區給它。不怕一萬只怕萬一,要是哪天真的有驚喜(嗯,有好有壞),這包錢就是關鍵救命繩索,也可以讓工廠不要突然大塞車而失速。

把這四招用進去,你基本上能掌控預算主導權,提升效率之餘,更能優雅處理產線上的大小亂流。沒那麼戲劇化,但每一次壓低差錯累積起來,就是靠穩紮穩打幫助企業突破專案最後一道牆 - 終究是熟悉的人走路穩嘛。

⚡「分區分段」編列優先:設計、製造、測試、驗證還有認證等,每項費用都分明清楚,各自保留點應急空間,比起混合一塊好太多。有啥突發的小變動時,只需要調動個別預算就行,完全不用大動作全部重改,對同一年跑很多專案的大型企業來說特別方便,也確實省了不少人力心思。至於詳細項目怎麼劃分?通常會考量專案類型跟流程複雜度啦 - 像設計那段就另拆成階段,如果過程需切換供應商也能彈性配置。

⚡「階段績效」即時盤點:管經費多年的老鳥,多半會挑在每個關鍵節點,比如設計審查結束後、又或者試模完成時,就抓個時間盤一下帳,看哪裡用得多、有沒有剩餘。萬一看到哪些地方快爆表,他們也能最快在三天內亮紅燈,把風險消息丟出去趕緊協調其他資源提前流動,一不小心超支導致生產延遲?嘿嘿,好歹我們能提前踩煞車,不會被時間卡死。

⚡ 資料庫「比價術」運用:在採購決策環節,懂的人會拿集團AVL清單或者產業大資料庫當利器,很快找到符合條件的三家以上廠商,再根據以往報價紀錄、交貨天數與品質表現打個初始評分。本來收集招標資訊可能要花1-2週,但資料整理如果夠順利頂多3天搞定啦!尤其遇到時程拉緊或競爭超白熱化狀況,很有感。

⚡ 預留金機制維持彈性:預防針還是得打足啊!面對意外,比如測試怪怪的,認證審核反覆再來一次,又或模具開不起來必須延期,有經驗的人乾脆直接把總預算切出5-10%專區給它。不怕一萬只怕萬一,要是哪天真的有驚喜(嗯,有好有壞),這包錢就是關鍵救命繩索,也可以讓工廠不要突然大塞車而失速。

把這四招用進去,你基本上能掌控預算主導權,提升效率之餘,更能優雅處理產線上的大小亂流。沒那麼戲劇化,但每一次壓低差錯累積起來,就是靠穩紮穩打幫助企業突破專案最後一道牆 - 終究是熟悉的人走路穩嘛。

注意哪些常見埋射模具失敗坑洞

「進度回饋沒跟上」這警訊啊,實際上在埋射模具專案場域裡,三不五時就搞出損失。有件事情滿值得提的,2021年歐洲一家做汽車零件的工廠,那時在試模環節光是因為日誌補填遲了,回報的時間點直接落後了18% - 後來整條產線驗證就活生生拖晚了11天,人員和設備閒置換算成損失,大約新台幣150萬元左右(數字來源自OECD那份產業報告)。真的會發生意想不到的小坑洞欸,像測試失敗沒馬上登錄,很有可能讓設計反覆重工,加長整個品質扯皮輪迴。而且我還是覺得啦,如果專案一直沒採用雲端進度管理或者自動提醒這種功能,不小心踩雷的機率大幅提升。參考剛才說的那案例,他們最後是改成每日訂定里程碑,再把異常自動通知開下去,其實延宕比例明顯下降。有些醫療裝置工廠更乾脆把自動截圖、流程溯源當作標配流程來走,所以既可以留下改善證據,也能省下事後的爭論。

問問AI:選擇埋射模具開發常見疑難解答

Q: 埋射模具開發團隊怎麼科學驗證培訓帶來的設計效益?要有哪些「可持續追蹤」的實務步驟?

A: 說白了,這事還真的有前車之鑑可以參考。像2021年OECD關於汽車零件工廠的案例,有清楚顯示職能訓練到底管不管用,他們主要是把培訓成果直接和一些像里程碑進度延遲、產線卡關時間這類數據做比對。這種對照算蠻直觀,也好解釋嘛。不過,仔細執行通常分三步走:

第一步,是上課前後各自做一份百分制評量表,60分視為合格門檻,有拉高到80分就能算成效明顯 - 這個在HR內部訓練紀錄裡其實很常見喔。第二步,就會繼續追蹤三個月內員工有沒有升級,課程到底完成沒,有無跟勞動部能力基準去做核對參照,用以檢核成效是否扎實。第三步,其實就是讓異常回報更數位化。例如歐洲那邊直接加上自動截圖功能、串接異常通知系統,每次填報都等於留下稽核足跡 - 稽查單位日後核對起來也省事多了。有點意外的是,據說三個環節並用,比單一追法還強,信息留存率和整體可信度普遍提升。

Q: 公司如果沒有完善公開指標,那要怎麼讓跨部門評鑑比較不會偏掉?

A: 先講結論啦,其實OECD的產業報告已經歸納不少經驗。一般來說,比較成熟的廠商多半都是採集不同來源:政府職能基準表、每年的技術論壇簡報……然後自建一張橫跨生產、品保和採購部門的比對表,把各家指標攤開來一起討論才夠公平。

我自己聽過最落地的方法是這樣 - 第一,要定時蒐集外面的主題研討或專刊裡頭的新職能條目,國內本土資料偏散,不補不行;第二,大約半年就召集不同單位的人來一起修正操作規則,每回都變單一決策就危險;第三點,也是最多公司現在在做的,就是導入Google Workspace或Azure DevOps那類雲端工具,把異常處理、教育歷程什麼全部併入協作平臺一起記錄,加強資訊全域串流。在醫療裝置廠看到他們還連引進溯源工具,可大幅縮短爭議排查時間,不然不同部門扯皮超級浪費力氣。

總結一下,其實只要好好結合課後測驗、員工升遷狀況還有現場異常監控,再多補充幾套職能標準,大部分模具專案團隊都確實能找出有效訓練成效,同時降低資料判讀誤差啦。

A: 說白了,這事還真的有前車之鑑可以參考。像2021年OECD關於汽車零件工廠的案例,有清楚顯示職能訓練到底管不管用,他們主要是把培訓成果直接和一些像里程碑進度延遲、產線卡關時間這類數據做比對。這種對照算蠻直觀,也好解釋嘛。不過,仔細執行通常分三步走:

第一步,是上課前後各自做一份百分制評量表,60分視為合格門檻,有拉高到80分就能算成效明顯 - 這個在HR內部訓練紀錄裡其實很常見喔。第二步,就會繼續追蹤三個月內員工有沒有升級,課程到底完成沒,有無跟勞動部能力基準去做核對參照,用以檢核成效是否扎實。第三步,其實就是讓異常回報更數位化。例如歐洲那邊直接加上自動截圖功能、串接異常通知系統,每次填報都等於留下稽核足跡 - 稽查單位日後核對起來也省事多了。有點意外的是,據說三個環節並用,比單一追法還強,信息留存率和整體可信度普遍提升。

Q: 公司如果沒有完善公開指標,那要怎麼讓跨部門評鑑比較不會偏掉?

A: 先講結論啦,其實OECD的產業報告已經歸納不少經驗。一般來說,比較成熟的廠商多半都是採集不同來源:政府職能基準表、每年的技術論壇簡報……然後自建一張橫跨生產、品保和採購部門的比對表,把各家指標攤開來一起討論才夠公平。

我自己聽過最落地的方法是這樣 - 第一,要定時蒐集外面的主題研討或專刊裡頭的新職能條目,國內本土資料偏散,不補不行;第二,大約半年就召集不同單位的人來一起修正操作規則,每回都變單一決策就危險;第三點,也是最多公司現在在做的,就是導入Google Workspace或Azure DevOps那類雲端工具,把異常處理、教育歷程什麼全部併入協作平臺一起記錄,加強資訊全域串流。在醫療裝置廠看到他們還連引進溯源工具,可大幅縮短爭議排查時間,不然不同部門扯皮超級浪費力氣。

總結一下,其實只要好好結合課後測驗、員工升遷狀況還有現場異常監控,再多補充幾套職能標準,大部分模具專案團隊都確實能找出有效訓練成效,同時降低資料判讀誤差啦。