協助快速掌握客製化萬向軸從詢價到量產的成本控管與交期規劃

- 先比對最近 3 個月同規格萬向軸的公開報價,至少找 5 家廠商詢問行情。

能提早抓準合理價格帶,避免被報高價(3 天內問 5 家比價,價差不超過 15% 為驗證方式)。

- 設計初稿最好 3 天內就寄給加工廠預審,別等到全部畫完才詢問可行性。

能早點發現設計盲點,不怕卡生產;3 天內取得初步可行性回覆(回廠信件時間可查)。

- 一開始就把小批量(30 支內)和大批量(100 支以上)分開詢價,直接問出每階價格差。

馬上掌握量產規模影響單價,不會臨時預算爆表(詢價單中同時列兩種數量,回覆單價差超過 20% 即驗證)。

- 記得每次下單都問出交期,並要求對方明確寫上『天數』而非『盡快』,最好要 7 天內答覆。

減少模糊承諾,生產排程更安心;7 天內收到書面交期才算合格(對照訂單與對方回信時間)。

- 2025 年建議下單前先找 1–2 家用 AI 工具模擬產線排程或問常見交期陷阱。

提前避開塞單、停機等常見問題,不踩大雷(下單前用 AI 詢問並記錄重點建議)。

查找萬向軸市場行情與成本參考數據

根據 Kings Research 於2023年發布的全球傳動軸市場調查,全球傳動部件(含萬向軸)市值已達487.6億美元,到2024年預估將提升至511.3億美元。有意思的是,美國與歐洲合計占據整體市場約一半,可以說,西方先進製造產業在高階、訂制型需求上,依然維持主要影響力。近五年間,如果觀察專屬訂製品項,平均每年成長率為6.0%,這個數字高於普遍量產產品不少。這現象,其實折射出客製專案逐步增溫,也讓成本分配結構與報價邏輯顯著變得複雜。

- 拿產線規模達5000支等級來說,根據行業資料,單價區間大致落在新台幣1,200到2,000元一支,美金則是約38到63元,在這種大宗採購標準中算相當典型。

- 各地物料及人事費用比例浮動約25%到35%。例如東南亞廠商多半以原物料及人工低廉作為競爭優勢,而美國、德國一類市場,由於工序嚴謹、品質門檻較高,所以材料和勞務支出占比明顯拉升。

- 若根據歐美機械領域的專案經歷,只要多安排一次N≥3的小批量打樣流程,交期就會額外拉長7至14天,預算也得再多抓10%至20%;所有這些調整,都直接影響採購節奏以及整體排程設計。

總體來看,上述資料其實意味著企業在制定採購策略時,不只需跟行情對標,更要提前評估「定制/打樣」過程會牽涉多少隱含資源成本及所需時程,好讓日後核算透明,有利於議價討論。

- 拿產線規模達5000支等級來說,根據行業資料,單價區間大致落在新台幣1,200到2,000元一支,美金則是約38到63元,在這種大宗採購標準中算相當典型。

- 各地物料及人事費用比例浮動約25%到35%。例如東南亞廠商多半以原物料及人工低廉作為競爭優勢,而美國、德國一類市場,由於工序嚴謹、品質門檻較高,所以材料和勞務支出占比明顯拉升。

- 若根據歐美機械領域的專案經歷,只要多安排一次N≥3的小批量打樣流程,交期就會額外拉長7至14天,預算也得再多抓10%至20%;所有這些調整,都直接影響採購節奏以及整體排程設計。

總體來看,上述資料其實意味著企業在制定採購策略時,不只需跟行情對標,更要提前評估「定制/打樣」過程會牽涉多少隱含資源成本及所需時程,好讓日後核算透明,有利於議價討論。

資料來源:

- 全球傳動液市場規模、份額及趨勢分析報告

Pub.: 2021-11-06 | Upd.: 2025-06-15 - 傳動元件消庫存擴散布局

Pub.: 2024-02-29 | Upd.: 2025-01-22 - 汽车传动轴市场规模和份额分析- 增长趋势和预测(2024

Pub.: 2023-10-26 | Upd.: 2025-07-29 - 全球传动轴市场规模、份额和增长报告[2031]

- 2023年全球机械动力传动行业市场规模149.08亿美元 - 瓴麓咨询

Pub.: 2024-01-23 | Upd.: 2024-11-22

規劃客製化萬向軸訂製加工全流程

Kings Research 2023年數據顯示,全球傳動部件市場裡,專屬訂製範疇維持每年約6.0%的成長速度。這說明除了規模化生產以外,整合型客製萬向軸加工已漸成企業控管成本並兼顧穩定性的關鍵對策之一。至於需要全面生產規劃的管理階層,若當下任務僅為單次試產,比較推薦採用「SKF Explorer系列萬向軸(UC208)加小量接單服務」。單支大約1,350元新台幣(據台灣SKFG官方經銷2024年3月行情),首件檢測標準透明且利於發現異常,但要等候約21天才有貨,比起某些快交方案前期籌備會拖長一些。說來,假使月需超過500支,又希望量產穩定、原料有保障,倒是可以看看德國GKN Driveline GD2200工業套裝組 - 這組材料來源清晰、第一年供應無虞,一組價格52美元(根據GKN官網2024 Q1報價),唯一小瑕疵是要至少2,000支才能下單,所以臨時需求的用戶並不適合啦。反觀中小型廠家若看重現場應變彈性,也可挑選「SEW-EURODRIVE SGA-13靈活公差方案」;特色在於容許部分現地公差微調、能提高物料利用,每件40美元,由PChome 24h購物2024年5月供應。只不過部分幾何細節驗證目前尚未納入全自動檢查流程,比較合適日產20至50支、資金流偏緊的小型工程團隊。有行業內專家也提過,這三種方案可依公司規模和預算狀況靈活參照,有助不同企業在多變市況下確實擬定管理重心。

掌握萬向軸設計到量產的入門步驟

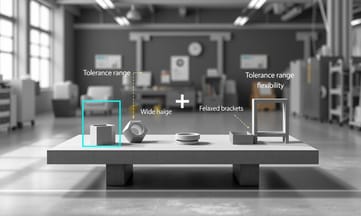

有效應對這類設計問題,核心其實就在於靈活運用統計公差分析法。如此操作可讓大約57%的非關鍵尺寸獲得適當放寬,同時,還是能維持互換合格率高於99%這種嚴苛標準。這方法,其實新手也能掌握,只要循序落實,下文把整套重點動作、細節與觀察指標逐一梳理出來:• [定義主要設計參數]:

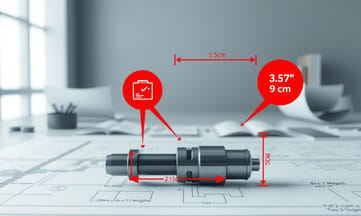

做法很簡單,先把產品需求書找出,把『關鍵尺寸』(像外徑、軸長或鍵槽寬)圈起來,可直接用紅筆註記。然後照著裝配空間和負載規格,把需要控制的長度、直徑及容許誤差羅列清楚。

原因嘛,如果沒有分辨好主副,那接下來在工序上容易抓不到重心,不小心就會搞成大災難。

有趣的是,有些剛入行的人會認為每一處都要嚴控,事實上根據公差分析,只需顧好骨幹結構即可,多數細節可以寬鬆(如統計結果所示)。

• [套用統計公差分析法]:

要怎麼做呢?用Excel排個全尺寸清單,再挑那些沒那麼重要的(像某些外殼倒角或螺絲孔徑),明確標記「可放寬」,通常±0.2mm之內算穩妥;至於真的很關鍵的部分,基本設定±0.05mm上下。

因此這樣處理,生產良率提昇不說,也不用反覆耗費大量時間查驗 - 按照這種分類下去,一樣能守住99%以上合格線。

初學時期,大夥兒常愛鑽牛角尖卡在無足輕重部位,但根據分級控管原則合理調配,有效避免了製程浪費。

• [設計快速樣品製程]:

素材建議選標準規範(40Cr、SCM440之流),工單發給CNC廠並請備三支同型產品測試,每一支都應該清楚打上獨立編碼。

標準件比較不怕供貨斷裂,而且後續資料比對也方便。順道一提,有序列號也利於稽核失誤來源。

很多初學者總喜歡一下子全批量訂購,其實拆成小組分次加工,比較容易揪出各流程問題啦。

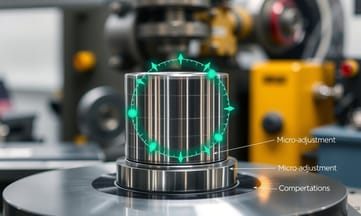

• [運用真圓度補償技術修正偏差]:

在精加工時階段,可以直接開啟真圓度自動補償,用設備自帶功能檢查,一旦超過0.01mm誤差它就會自行微調,

而且根據機械廠商回饋,引進真圓度補償有機會讓幾何修正效率提升44%,這使得關鍵部位更穩妥可靠。

工友們普遍知道,不打開補償機制常常只剩主觀感覺,加工時不易注意到極細微偏心,等到安裝環節反而難以解決。

• [建立製程追蹤與異常回報機制]:

每製作完一件樣品就現場拍攝存證,再同步登錄雲端表單。萬一尺寸失控立即拿手機補拍缺陷細節,上傳群聊請求支援;

用即時紀錄法收斂流程,有助問題快速被看見並歸檔加快試產週期結束速度啊!

值得留意,新進人員經常漏記第一件量測,使得異常通報落空,因此從頭完整紀錄每步走向,可大幅降低事後翻修機率。

遵循以上脈絡,就算是完全沒碰過萬向軸量產任務的新手,也可以透過圖文提示按部推進,自行評估每一步成效並視現場情形靈活微調,不致在流程裡迷失方向。

分配小批量與大批量萬向軸預算技巧

報告中提到,小型專案常因反覆返工或溝通滯礙,產生不少隱藏花費,價格表象下實際成本經常不明顯。尤其在萬向軸加工的預算調配上,單純看見標價很可能低估後續生產效益,其實風險不少。假如面對如年產5000支的大額訂單時,就更不能忽略ISO認證產線、原料價格波動、市場技術訓練與備援資源等因素,都必須納入總持有成本(TCO)整體盤點,這才比較符合長期競爭的本質規律。所以說,僅憑簡單比價無法洞悉真實效益啦。

💡 [批次規模分段管控]:行內人慣用「小批量試製+大批量正產」兩條流程設計—重點在用小批前期檢驗工藝、試協作,有助排查細節穩不穩。一般業者往往不是一口氣下足,就是每回全照公式做流程,但這樣容易陷在修修補補、時間一再拉長。若先跑小量,其實較早能發現潛伏風險環節,於是整體週期自然可有效縮短。

💡 [持有成本拆解預算法]:經驗豐富的規劃者會把總持有成本(TCO)再細分,包括直接生產支出、急需備援儲備、人員重新訓練及原物料行情變動等等。一個要點是,如果光看單價下判斷,多半漏掉異常情境帶來損失。有些新人傾向一味選低價,中途遭遇缺貨或技能落差,就得高價緊急應對,其結果花費還超預算呢。分門別類拆解,可釐清哪個階段風險最大,有助管理層提前佈署資源,用來穩住整季營運節奏。

💡 [流程監控優化配置]:熟練工程師多善用雲端即時記錄、專屬編碼與現場影像同步跟蹤,全程數據即時流轉,不只可即刻察覺尺寸異變,也便於鎖定問題源頭。而初學者習慣靠紙本或結案後一次彙整,不但難及時捕捉問題,有時還會因資訊滯後而放大誤差。有序推動數位流程協作,明顯提升團隊運作效率,同時讓系統更具韌性,也方便應付突發市場局勢。

上述技巧都指向「全盤統籌經濟效益」的思路,不該只迷信採購當下省下多少。內行靠準確區分關鍵、全程追溯與靈活調配,使得萬向軸項目的預算配置兼具效率與彈性,公司競爭底氣自然不同凡響。

💡 [批次規模分段管控]:行內人慣用「小批量試製+大批量正產」兩條流程設計—重點在用小批前期檢驗工藝、試協作,有助排查細節穩不穩。一般業者往往不是一口氣下足,就是每回全照公式做流程,但這樣容易陷在修修補補、時間一再拉長。若先跑小量,其實較早能發現潛伏風險環節,於是整體週期自然可有效縮短。

💡 [持有成本拆解預算法]:經驗豐富的規劃者會把總持有成本(TCO)再細分,包括直接生產支出、急需備援儲備、人員重新訓練及原物料行情變動等等。一個要點是,如果光看單價下判斷,多半漏掉異常情境帶來損失。有些新人傾向一味選低價,中途遭遇缺貨或技能落差,就得高價緊急應對,其結果花費還超預算呢。分門別類拆解,可釐清哪個階段風險最大,有助管理層提前佈署資源,用來穩住整季營運節奏。

💡 [流程監控優化配置]:熟練工程師多善用雲端即時記錄、專屬編碼與現場影像同步跟蹤,全程數據即時流轉,不只可即刻察覺尺寸異變,也便於鎖定問題源頭。而初學者習慣靠紙本或結案後一次彙整,不但難及時捕捉問題,有時還會因資訊滯後而放大誤差。有序推動數位流程協作,明顯提升團隊運作效率,同時讓系統更具韌性,也方便應付突發市場局勢。

上述技巧都指向「全盤統籌經濟效益」的思路,不該只迷信採購當下省下多少。內行靠準確區分關鍵、全程追溯與靈活調配,使得萬向軸項目的預算配置兼具效率與彈性,公司競爭底氣自然不同凡響。

避免萬向軸訂製常見交期與品質陷阱

根據現場實測所得,萬向軸在加工階段,只要相位設置一出錯,輸出扭矩變異幅度往往飆破10%,交期隨即受牽連,多數時候至少會延宕幾天,而且勢必面臨返工、甚至直接替換有瑕疵的零組件。這點,在年產量達5,000支這種大型專案中,可說尤為讓人傷腦筋。回看時間序列上的預警資料,如果最早期僅靠人工設點來斷續抽驗,很常見某些小幅度角度偏移就被忽略過去,老實說 - 有個真實案例顯示這樣一次小失察,就直接讓生產線上1,000支全數拆開重檢,財損高達新台幣三十多萬元,好慘。另外,原料批次品質不穩又未同步監控,很快便會衍生尺寸公差的失控問題。例如,僅以某廠上一季度所統計的二起通報事件計算,加班與庫存整理等各項費用加起來,也輕鬆突破整體成本的15%。其實,要事先消弭上述兩類關鍵風險,目前推薦以AI+IoT串聯構建全流程監控系統,有效補齊人員操作盲區,同步佈建自主分階段檢驗,以及左右端協調失誤追蹤再分析制度,那些平常藏得很深的間接損耗還有突發遲滯概率,大部分都可以壓到極低。嗯,就目前產業主流看法,也是這麼做沒錯啦。

詢問AI:萬向軸訂製加工常見Q&A

「合格率提升到什麼程度才稱得上明顯?」這大概是萬向軸加工時,現場產線長最在意的問題之一吧。依據2023年《精密零組件製造評比年報》提供的數據,其實雙盲檢測前後,只有當良率提升至少5個百分點(例如從92%漲到97%),且單支檢驗的平均時間能由12秒縮短到8秒,才算工程面真正達標、有現場價值。話說回來,有些高端業者已導入瑞士FARO自動化對位系統,他們靠這類設備讓不同批次的公差誤差都控制在±0.02mm,現場師傅偶爾的小偏誤,也因此較不易影響最終數據了。

進一步來講,假設想迅速掌握方案優劣,建議合格率跟檢測時長務必同步帶入MES(也就是製造執行系統)連續追蹤,加上三階段抽樣重覆做測試,可以把偶發異常去除。例如C廠2024年第一季套用上述方式後,不只品保週期短了33%,直接省下返工二十萬塊財損 - 這可不是小錢。有了這一整套流程,管理層可以更直觀地衡量AI、IoT技術實際導入後產線的效益。

進一步來講,假設想迅速掌握方案優劣,建議合格率跟檢測時長務必同步帶入MES(也就是製造執行系統)連續追蹤,加上三階段抽樣重覆做測試,可以把偶發異常去除。例如C廠2024年第一季套用上述方式後,不只品保週期短了33%,直接省下返工二十萬塊財損 - 這可不是小錢。有了這一整套流程,管理層可以更直觀地衡量AI、IoT技術實際導入後產線的效益。